拡がるデュアルライフ。二拠点生活に対応したオーナー経営

-

2023.5.08 (月)Posted by

■デュアルライフってなに?

「デュアルライフ」というのは、生活の拠点をふたつ持つ、というかなりリッチで豊かな暮らし方です。実は昔から「別荘」という暮らし方がありました。ビジネスシーンでは都会で暮らし、夏休みや冬休みは、軽井沢のような避暑地でゆったりと暮らすという考え方です。デュアルライフというと、最新の流行のようにも感じますが、別荘と考えると、昔からあったのです。

■二拠点暮らしが、増えている?

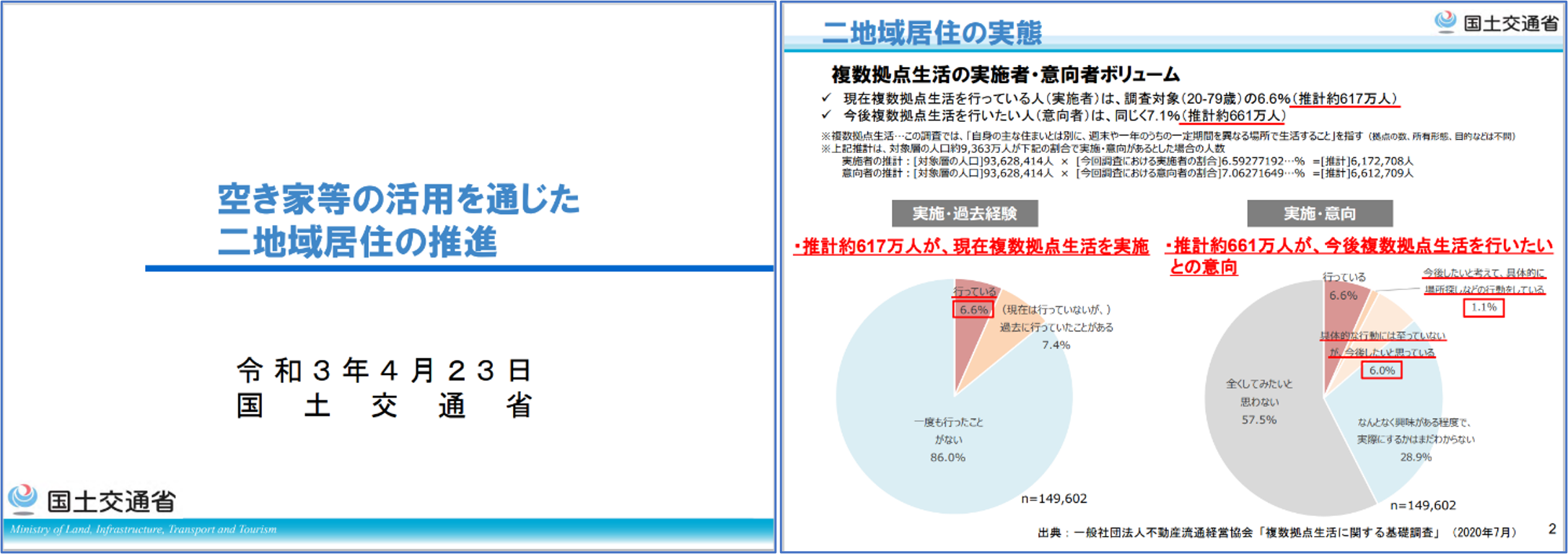

一般社団法人不動産流通経営協会のサンプル調査の推計によると、2020年7月、複数拠点生活を行っている人(実施者)は、調査対象(20-79歳)の6.6%(推計約617万人)となることがわかったのです。さらに、今後複数拠点生活を行いたい人(意向者)は、同じく7.1%(推計約661万人)と驚くべき結果となりました。 それまでは総務省の人口推計では、二拠点生活者は20万人弱とみられていたため、実に30倍の伸び。国土交通省が、2021年4月23日にまとめた「空き家等の活用を通じたに地域居住の推進」レポートでも、この推計617万人という数字はインパクトを持って論じられています。

■背景には、コロナ禍と テレワークの浸透

ここまで二拠点生活が増えた背景には、コロナ禍で地方への暮らしの関心が高まり、かつ、企業がテレワークなど新しい働き方を急激に拡大したという背景があります。前述した一般社団法人不動産流通経営協会のサンプル調査結果からも、コロナ禍(2020~21年)に複数拠点生活をスタートした実施者は26.4%、そして検討を開始した意向者も25.7%に上り、共に約4分の1がコロナ禍を契機に複数拠点生活を開始・検討開始したことが分かります。

「都心は感染拡大が怖い」といった理由だけでなく、「テレワークが増えたので、単身赴任先にずっといなくても、月の半分ぐらいは家族のいる家で暮らそうか」といったニーズが増えたためでしょう。

それが「軽井沢」と聞くと、一部の富裕層の話に聞こえますが、では「木更津」と聞けばどうですか? 実際に木更津の不動産会社さんに聞くと、「都心で働くSEの方が、ほとんどテレワークだからと、部屋を借りた」「結構、そういう人が増えていてね。高速バスで1000円ちょいで、75分で川崎にいける」からと部屋を借りる人がいるのです。

あるいは、「川越で部屋を借りてテレワーク勤務。以前の池袋の部屋もそのまま」というような事例もあります。

■実は、私も 二拠点生活です

とかくいう、私もデュアルライフをしています。というか、元々、家族は広島にいて、東京に単身赴任をして働いていました。しかし、オンラインでのセミナーやコンサルが増えると、月の半分ぐらいは、家族のいる広島にいる、というわけです。

私のような、「単身赴任」⇒「二拠点生活」となると、「部屋を新たに借りる」と考えるより「実家への帰省期間が長びく」と考えるべきで、いっきに空室が埋まるというインパクトはないかもしれません。とはいえ、オンラインでのビジネスが増えていく中で、明らかに賃貸物件のニューマーケットといえるでしょう。

■田舎暮らしだけでなく、都会の拠点をショートスティにも

デュアルライフというと、都心⇒地方という図式で考えられがちですが、地方⇒都心もありえます。元々通勤時間1時間かけて郊外から通勤通学していたけれども、仕事や学習のオンライン化も進み、あまり通勤をしなくなる。そんな中、都心で二拠点目を借りるという人もいるのだ。なにも地方移住と考えるより、都心のセカンドハウスという考え方。通勤通学のきつさやホテル代を考えると、築古でも借りたほうが便利という発想だ。

■シェアハウスやマンスリーで、コスト圧縮

とはいえ、都心は賃料が高い。それに二拠点生活では家具代電気代なども二重になり生活コストがかさむ。そこで、たまに訪れる都心のセカンドハウスは、シェアハウスなどにして異文化体験や異業種との情報交換などをしようという人もいる。多様なライフスタイルが拡がることは、時代の要請でもあり、かつての別荘=避暑地という概念ともちょっと違ってくるのです。

富裕層で注目されるのは、ドクター。病院はどこも医師不足であり、月-水曜日は都心の勤務医で、木-金は長野の実家で医療活動という人も実際にいる。そうしていかないと、医師不足は解消できない事情もあるのです。

一方で、あまり住居費用をかけたくない人にお薦めなのが、シェアハウスを二拠点目にするという方法です。一般の賃貸物件よりも家賃や初期費用が安いのが最大の魅力。加えて、家具・家電が一式揃っているので、買い揃える必要はなく、そして新しいエリアでの生活については、シェアメイトを通じて、土地の人々との交流や情報交換ができるというメリットがあります。

■ネット回線の充実は 二拠点生活では必須

二拠点生活で欠かせないのは、ネット環境です。むしろテレビは受信料の二重払いにもなるため、「テレビを持たない」という選択肢もあります。となれば、情報ツールはネットにほかなりません。オンライン授業やテレワークなどの需要があることが、デュアルライフの基本であり、むしろ築年や間取りなどはある程度目をつぶる可能性もあります。

広い部屋で自然環境豊かな郊外と、機能的でビジネスに特化した都心との二拠点と想定すると、そのいずれにも高速のネット回線は必須なのです。

■防犯カメラ対策と電子契約も

二拠点生活は、富裕層が多く、かつ、不在期間が長くなります。そうなると心配なのがセキュリティ。防犯カメラを設置するなどして、盗難などの対策が十分な物件は、デュアルライフをする人には歓迎されるでしょう。

また、二拠点で生活するため、署名捺印などのやり取りは面倒です。どっちに郵便物を送り、どっちにハンコがあり、どこで送付するのかなど、なにか手続きが面倒になります。契約も更新も電子契約にしたほうが住人も便利であり、連絡もつきやすいでしょう。

社会は日々変化しています。だからこそ、オーナーもそうした時代の兆しをとらえて、賃貸経営のヒントにしていきましょう。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。