クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。

昭和・平成・令和時代別の冬の過ごし方は?冬の暖房家電の電力を紹介

-

2023.12.31 (日)Posted by

昭和・平成・令和時代別の冬の過ごし方は?冬の暖房家電の電力を紹介

時代の移り変わりによって電化製品は発展していき、季節の過ごし方は変わっていきました。

実際に、令和の現在と昭和であれば、冬の過ごし方は大きく異なるでしょう。

また、近年では電気代が高くなっていることもあり、冬の過ごし方を見直す良い機会です。

今よりも電化製品の性能が低かった時代を参考にすることで、より効果的に過ごすヒントが見つかるかもしれません。

そこで今回は、昭和・平成・令和時代別の冬の過ごし方について紹介します。

<目次>

1:時代別の冬の過ごし方は?

2:電気料金の推移

3:電気代は実際にはどれくらい?

4:古い家電は効率が悪く電気代が高くなる?

5:寒い冬を工夫して乗り越えよう

6:まとめ

1:時代別の冬の過ごし方は?

まずは昭和・平成・令和のそれぞれの一般的な冬場の過ごし方について見ていきましょう。

まずは昭和・平成・令和のそれぞれの一般的な冬場の過ごし方について見ていきましょう。

昭和の場合

昭和は電化製品の進化の流れが非常に激しく、新商品が続々と登場し、従来のものは改善され性能が良くなっていきました。

そのこともあり、昭和の中でも初期と後期では様相が大きく変わり、また各家庭によっても冬の過ごし方に大きな違いがありました。

実際に空調機器が登場した際は冷房のみでしたが、1960年頃には暖房にも対応したヒートポンプ式が登場しています。

昭和では暖房対応のエアコンや電気ストーブは高価である時代があり、それまでは石油ストーブが一般的です。

他にもコタツを利用したり、湯たんぽなどで暖を取ることも多かったでしょう。

地方の民家などでは電化製品を使わずに、囲炉裏や火鉢などを活用しているケースも珍しくはありません。

時代の流れに応じて暖を取る方法も、アナログなものから電気を使ったものへと移り変わっています。

平成の場合

平成時代になると、エアコンや電気ストーブなどが普及しており一般的になりました。

エアコンやストーブで部屋全体を暖めつつ、コタツを使って家族が一箇所で暖まります。

この時代は昭和時代のように、新しい種類の電化製品が生まれるというよりは、既存の電化製品の性能の改良がメインでした。

実際に、令和の時代になっても大まかな暖の取り方に違いはないでしょう。

また、1990年頃にフローリング用の床暖房が登場し、今日に至るまで広く普及したことは、平成時代の特徴でもあります。

他にも、地域によっても冬の過ごし方が大きく異なります。

例えば、北海道・東北地方は冬の寒さが厳しいことから、屋根の形や窓の構造、床暖房などに工夫が凝らされています。

令和の場合

令和は昭和・平成と比較すると、電化製品で暖を取るようになりテクノロジーの発達が著しいです。

例えば、エアコンの暖房機能の場合、AIを搭載していて部屋の温度や人の位置などを自身で察知・把握し、効率良く稼働できるようなものが増えています。

他にも効率良く室内の空気を撹拌することにより、いち早く部屋を暖めることも可能です。

電化製品以外にも住宅そのものにもテクノロジーが使われており、熱が外部に逃げないように設計されているものが増えています。

このように令和は技術の発展により過ごしやすくなっているものの、夏は猛暑で冬は厳寒であるなど、気候変動が激しいことから、普段の生活でも過ごし方に工夫が求められています。

2:電気料金の推移

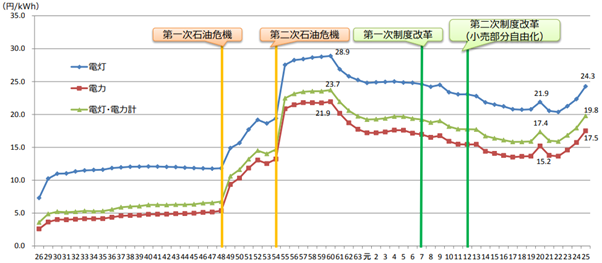

経済産業省の資源エネルギー庁の「電気料金の水準」という資料によると、次の画像のように電気料金が推移していることを示しています。

経済産業省の資源エネルギー庁の「電気料金の水準」という資料によると、次の画像のように電気料金が推移していることを示しています。

このグラフは一般電気事業者の電気料金の推移であり、1970年代の2度の石油危機により急上昇しており、1990年代以降は低下したものの、震災後に原子力発電所が停止したことでまた増加している傾向にあります。

石油危機までの昭和時代においては、一般的な電気代は10円/kWh前後、平成以降は20円/kWhほどです。

現在では、電気料金の目安として「公益財団法人全国家庭電気製品公正取引協議会」が提示する単価をもとに計算されることが多く、その単価は31円/kWhです。

このように考えると、現在の電気料金は石油危機以降では最も高くなっているといえるでしょう。

3:電気代は実際にはどれくらい?

では、それぞれの時代別にどれくらいの電気代が発生しているのでしょうか。

では、それぞれの時代別にどれくらいの電気代が発生しているのでしょうか。

まず、電気代の一般的な計算式は以下の通りです。

電気代=消費電力(kW)×使用時間(時間)×電力量単価(円/kWh)

このとき、電力量単価は公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会の値である31円/kWhを使用します。

例えば、1000W(1kW)の電化製品を1時間使用したときの電気代は31円になる、という計算です。

また、ここからは実際の電気代を計算しますが、時代によって電力量単価は変化するものの31円/kWで統一します。

昭和の場合

昭和の場合、仮にエアコンを使用せず石油ストーブや火鉢などで暖を取っており、電気を使うものがコタツだけの場合でシミュレーションしてみます。

コタツは1日中使うものではなく、主に夕飯以降の時間帯を家族で過ごすものであるため、仮に17時から23時の6時間使用したものとします。

(もちろん、休日は居間でごろごろすることも増えるだろうことから、使用時間はもっと増えるでしょう。)

一般的なコタツの消費電力は500Wほどで、1日に6時間を1ヶ月間(30日)使用したときの電気代は2,790円です。

コタツ以外の家電も使用しますが、コタツのみでも3,000円近くかかってしまうでしょう。

また、コタツの電源を切り忘れてしまい、1ヶ月間連続で使用すると電気代は1万1,160円になります。

平成の場合

平成の場合、冬場に使う暖房機器はコタツ・エアコン・電気ストーブなどが考えられます。

それぞれの一般的な消費電力の目安は次の通りです。

・コタツ:500W ・エアコン:1000W ・電気ストーブ:500W

仮にそれぞれの電化製品を1日に8時間ずつ使用した場合で計算してみましょう。

合計で2000Wを8時間使用していることになるため、1日の電気代は496円、1ヶ月で1万4,880円になります。

電気ストーブを使用せず、石油ストーブにした場合、1日の電気代は372円、1ヶ月で1万1,160円になります。

令和の場合

令和の場合でも、基本的な冬を過ごす際の電化製品の種類は変わりません。

そのため、先程のコタツ・エアコン・電気ストーブを使用した場合の電気代と同じくらいになるでしょう。

しかし、最新モデルの電化製品の方が電気代を抑える機能が優れていることから、同じ条件で使用すると令和の方が安くなる傾向にあります。

4:古い家電は効率が悪く電気代が高くなる?

先程の通り、電気代は電化製品の消費電力をもとに計算できますが、その製品のスペックや状態によって、その度合いは異なります。

先程の通り、電気代は電化製品の消費電力をもとに計算できますが、その製品のスペックや状態によって、その度合いは異なります。

例えば、老朽化している古い電化製品の場合、新品の状態と比較するとパフォーマンスが低下しているため、同じ消費電力の稼働でも得られる効果は小さくなるでしょう。

つまり、今までと同等の効果を得ている場合は、消費電力は大きくなっている可能性が高いです。

また、新しい電化製品を利用している場合でも、適切にメンテナンスできていなければパフォーマンスが低下します。

例えば、エアコンの場合、室内機のフィルターや室外機にホコリなどの汚れが詰まっていると十分な性能を発揮できません。

このような理由から、昭和の時代から同じ電化製品を長く使っている場合、最新のものと比較すると電気代が高くなる場合があります。

もちろん、家電を大切に使うことは大事ですが、性能が低下しているものであれば買い替えた方が良いでしょう。

また、古い電化製品はトラブルが発生しやすく、種類によっては火災の原因になることもあるため注意してください。

5:寒い冬を工夫して乗り越えよう

最新の暖房機器の場合、省エネ性能が優れているといっても、長時間使用すると電気代はかさんでしまいます。

最新の暖房機器の場合、省エネ性能が優れているといっても、長時間使用すると電気代はかさんでしまいます。

また、さまざまな機能がついており選ぶのも大変でしょう。

実際に、エアコンの場合であれば、自室の広さに合わないモデルを選んでしまうと、電気代が余計にかかってしまうこともあります。

そのため、冬の時期を極力電気代がかからないように工夫して過ごすと良いでしょう。

まず、窓はせっかく暖めた室内の熱が屋外へ逃げやすいため、エアパッキン(緩衝材)を使用すると断熱効果が高くなります。

他にも、普段過ごす部屋がフローリングの場合はカーペットを敷くことで、暖かく感じやすくなります。

他にも、コタツを使用する際は厚手のカーペットを敷き、その下に断熱シートを使うと、熱が逃げにくくなるので暖まりやすくなります。

6:まとめ

この記事では、昭和・平成・令和時代別の冬の過ごし方について紹介しました。

昭和は石油ストーブや火鉢、囲炉裏などを使用して暖を取っており、そのときと比較すると電気だけで何でも動くため便利になったといえるでしょう。

しかし、以前よりも電気に依存している分、電気代は高くなっている傾向があるため注意しなければなりません。

今回紹介した内容を参考に、電気代を抑えつつ快適に冬の時期を過ごしてみてください。