企業の成果につながるモチベーションマネジメントとは?eラーニングの活用も視野に入れよう!

-

2024.11.14 (木)Posted by NTT東日本

企業にとって従業員のモチベーションを高く維持することは、業績に直接反映されるとても重要な要素です。なぜなら、従業員がモチベーションを高く維持する事で業務の質や効率が上がり、企業の生産性に影響を与えるためです。

そこで重要になるのが、モチベーションマネジメントです。企業は従業員のモチベーションを理解し、サポートするための戦略を開発し、実施することが求められます。

NTT東日本が提供するeラーニング「ひかりクラウド スマートスタディ」は、手軽にモチベーションマネジメントができます。

モチベーションマネジメントに利用する際は、1IDにつき月額たったの198円〜利用できます。

モチベーションマネジメントに利用しないときは、オンライン研修ツール(eラーニング)としても利用ができます。

定額料金制度を採用しているため、ぜひこの機会に2週間の無料トライアルをお試しください。

※ひかりクラウド スマートスタディは、eラーニングプラットフォームのため学習コンテンツは含まれておりません。

オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

目次:

1ビジネス環境のモチベーション

まずモチベーションとは何かについて、詳しく見ていきましょう。 よく聞くモチベーションですが、日本語に訳すと「やる気」「意欲」「動機」という意味を持ちます。ビジネス環境では業務に取り組む際に持つ、行動を起こすきっかけとなる刺激や意欲のことを指します。

組織の目標達成や成果の向上を促進するために、モチベーションを維持・高めることが重要です。モチベーションが向上することで、従業員は自分の仕事に対してより積極性を持って取り組むようになるため、結果的に個人のスキルアップが期待できます。そうすることで、従業員一人ひとりの社会人生活の充実にもつながります。

モチベーションは内発的動機づけと外発的動機づけの2種類に分けられます。内発的動機づけは、個人の内部に存在する感情やニーズに応えることで、行動を促す力となります。これに対して、外発的動機づけは外部からの報酬や評価によって行動が引き起こされる状態です。

内発的動機づけ

内発的動機づけとは、個人自身から生まれる意欲やエネルギーに基づいて行動することを指します。内発的動機づけは個人の興味、価値観、達成感などから生じるものであり、より持続的で満足感のある行動を引き起こす要因とされています。

外発的動機づけ

外発的動機づけとは、外部からの報酬や評価に基づいて行動することを指します。例えば、昇格に必要なスキルを取得するために勉強することや、インセンティブを得るために資格を取得したりすることが挙げられます。

評価や報酬がなくなると行動の意欲も低下するため、一時的には行動を促進する効果があるかもしれませんが、長期的には持続的なモチベーションを維持するのが難しいことがあります。そのため、長期的なモチベーションを維持するためには、内発的動機づけを育む環境やアプローチも重要です。

2従業員のモチベーション低下の原因は?

企業にとっても個人にとっても大事なモチベーションですが、モチベーション低下の原因を理解し、維持・向上させることが重要です。モチベーション低下の原因および対処法を以下で解説いたします。

①組織や本人の目標が明確でない

従業員が自分の仕事がどのように組織の目標に寄与するのか理解できていない場合、自分の仕事にやりがいを感じにくくモチベーションが低下する原因となります。

また、従業員の価値観や目標と、組織の文化や方針が一致しない場合、従業員は組織に対する帰属意識を持ちにくくなり、モチベーションが低下することがあります。上司は、自分の仕事が組織の目標とどのように関連しているかを理解させることが重要です。従業員の興味やスキルに合わせて個別の目標設定することで、モチベーションの低下を防ぎましょう。

②評価やフィードバックの不足

従業員が適切な評価やフィードバックを受ける機会がないと、自己評価が難しくなり、モチベーションが低下する可能性があります。企業で定期的なパフォーマンス評価を導入し、従業員の仕事の進捗状況と目標達成度を評価しましょう。

上司と従業員で定期的に肯定的な面と改善が必要な面について話し合い、成長の機会を明確にします。これにより、従業員は目標に向かって進む方向性を理解することができます。

③自己成長するための機会・サポート環境がない

必要なスキルやトレーニングが提供されない場合、従業員は自信を持てずモチベーションが低下します。また、上司や同僚からの適切なサポートがない場合も同様です。

キャリアの成長機会や昇進の見込みがない場合、従業員は将来への希望を持てず、モチベーションが低下する可能性があります。 そのため、スキル向上やキャリアの成長を支援する機会を企業としても準備・提供し、従業員が自己成長を実現できるようサポートしましょう。自社の研修、外部のセミナー、組織横断プロジェクトへの参加などがこれに該当します。

3従業員のモチベーション向上を目的とした研修

組織の目標達成や成果の向上を促進するために、従業員のモチベーションを維持することが重要であると冒頭でも記載しましたが、従業員のモチベーション向上を目的として行うモチベーション研修というものがあることはご存知でしょうか。 モチベーション研修は、企業によってさまざまな手法で行われています。

・ディスカッションやグループワークでの双方向のコミュニケーション

・いつでも受講できるeラーニングや公開講座

・社外での体験活動

上記は一例となりますが、研修は従業員が前向きに取り組める内容にすることが大切です。なお、自社で対応することが難しい場合は、外部企業に依頼して研修を実施することも検討しましょう。

モチベーション研修を行うことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、モチベーション研修が従業員・管理職・企業にもたらすそれぞれのメリットの3つについて解説します。

従業員のモチベーション向上

モチベーション研修は、従業員の内面にある、仕事の面白みや充実感などの気持ちを引き出す役割を果たします。内発的な動機を引き出し、業務と結びつけることができれば、安定的に高い意欲を維持しやすくなるでしょう。

例えば、これまでは「配属されたからやらざるをえない」と思っていた仕事に対して「配属を希望しているポジションの仕事と通ずるところがあり、将来経験を役立てられる」ということがわかれば、意欲的に取り組みやすくなるはずです。あるいは、これまで興味を持てなかった仕事の良い面を知ることで、仕事への面白さを感じられる可能性もあります。

管理職のマネジメントスキル向上

管理職向けのモチベーション研修では、モチベーションの概念に加え、部下のモチベーションを高めるマネジメント手法について学びます。管理職の働きかけによって、従業員のモチベーションが大きく左右されることがあります。管理職が従業員一人ひとりのモチベーションを理解して、それぞれに適した働きかけをすることも重要です。

組織の活性化

モチベーション研修を通じて、従業員と管理職がモチベーションについて正しい理解をするとともに、自らのモチベーションや部下のモチベーションに対する理解を深めましょう。

さらに、従業員一人ひとりが、互いのモチベーションが違うことを理解し、それを活用する文化が浸透すれば、チーム全体で他者のモチベーションを意識したフィードバックやサポートを行えるようにもなるはずです。

コミュニケーションも自然と増えていき、それによって従業員同士の相互理解が進みます。そのため、従業員同士の関係性の向上や、行動の質の向上、生産性の向上などにも、次第につながっていきます。

4モチベーション研修の主な内容

さまざまなメリットをもたらすモチベーション研修では、具体的にどのようなことを行うのでしょうか。ここでは、モチベーション研修で行う主な内容をご紹介します。

>> eラーニングの講座一覧を一挙公開!どんな講座が人気なの?

①モチベーション概念を学ぶ

まずは、モチベーションの概念について、学びます。代表的なモチベーション理論としては以下が挙げられます。

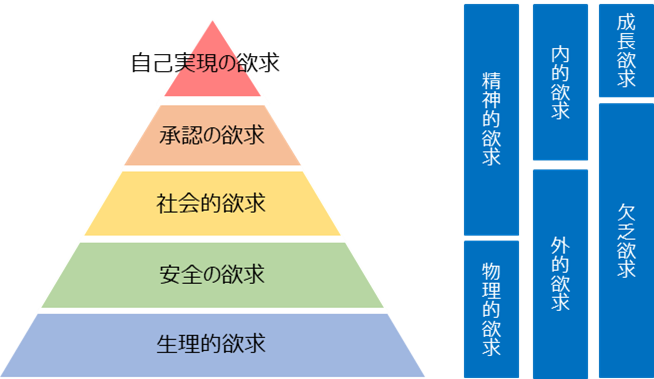

● マズローの欲求階層説

心理学者アブラハム・マズローが提唱したもので「欲求のピラミッド」「欲求5段階説」などとも呼ばれます。

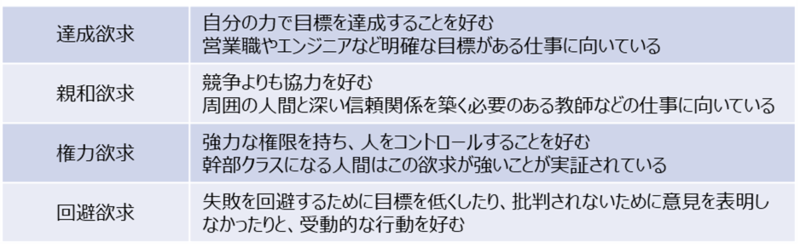

● マクレランドの欲求理論

人間は働いている時、「達成欲求」「親和欲求」「権力欲求」「回避欲求」に基づいて動機づけされるとした理論です。これらの欲求は個人的体験から後天的に獲得したものとされ、人によってそれぞれの欲求の強さに差が生じ、各欲求の強さによって仕事への適性が上記のようになるとされています。

これらの概念を理解することで、部下の欲求の段階や強い動機を見極めて、それを満たすようなアプローチや働きかけをすることができ、モチベーションを高めることができるようになります。

②自己分析を行う

モチベーションの概念について理解したら、次に行うのは自己分析です。従業員が過去から現在の自分を見つめ直す時間を設け、自己分析を行なうことからスタートします。自己分析を通じて、自分が何にモチベーションを感じるのか、思考パターンを理解します。

例えば、「自分はどのような人間か」、「どんなことにやりがいを感じるか」、「どんな仕事を経験してきたか」、「仕事で重視してきたことはなにか」などを考えます。

その中で、自分自身が重要視していることや大事にしたい価値観などをじっくりと書きだします。どこを重視しているのかを知ることで、自分のモチベーションの発生起因が何かを把握しやすくなるでしょう。従業員自身が仕事上における自分を洗い出しておくことで、後の目的や目標の設定もスムーズになります。

③自分の仕事との紐付けを行う

自己分析ができたら、次に行うのが自分の仕事との紐付けです。自己分析によって明らかになった価値観ややりがいを掘り下げ、どのような人生を送りたいかを考えてみましょう。定まった人生の行動指針を踏まえて現在の仕事のあり方について考えます。

業務上の目的や目標を達成することで、自分にとってどういう価値が得られるのか、周囲にどんな影響があるのかを考えることで、業務目標を自分ごととして落とし込めるようになります。

現在の仕事と、仕事とプライベートをすべて内包する人生全体の価値観を重ねて考えることで、希望する仕事のあり方や、仕事に何を求めているのかが見えやすくなります。人生全体において自分が大切にしている価値観を理解した上で、自分の仕事に向き合うことで、以前より高いモチベーションで仕事に取り組めるようになるでしょう。

5まとめ

企業にとっての重要な要素である従業員のモチベーションの概念、モチベーションマネジメントの考え方やモチベーション研修について解説しました。

モチベーションは時間経過とともに低下しやすいものです。研修実施後にしばらく日が経過しても、モチベーションを維持・向上するための行動ができているかどうかを確認することで、再度意識を高められます。

振り返りの機会を設けることでより内容が身につくため、繰り返し研修を実施することで効果が高まっていきます。より効果の高い研修になるよう、モチベーション研修を受けた従業員の意見や、モチベーション研修の効果測定などを参考に、定期的に研修内容の見直しを行いましょう。

NTT東日本では、eラーニング研修に適した「ひかりクラウド スマートスタディ」を提供しています。さまざまな機能を具備しているため、モチベーション研修のプラットフォームとしてもお役立ちができます。迷われている方はぜひ一度、弊社のサービスサイトをご確認ください。

>> NTT東日本のeラーニングを詳しく知る