電気料金の電力はどうやって計測している?電気代を節約する方法も解説!

-

2023.12.31 (日)Posted by

電気料金の電力はどうやって計測している?電気代を節約する方法も解説!

普段利用している電気はどのような仕組みで計測しているのでしょうか。

この計測結果によって毎月の電気代の請求額が変わるため、しっかりと把握することが大切です。

少し前までは各家庭に設置されている電気メーターを電力会社のスタッフが検針に来て、使用している電力量を計算し、その数値をもとに請求金額が決まっていました。

現在では、アナログの電力計は徐々に減りつつあります。

そこで今回は、電気料金の電力はどうやって計測しているのかについて解説します。

電気代を節約する方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

<目次>

1:現在ではスマートメーターによる計測が主流

2:スマートメーターのメリット

3:スマートメーターのデメリット

4:電気料金はどのように計算されている?

5:電気代を節約する方法

6:まとめ

1:現在ではスマートメーターによる計測が主流

電気料金は使用した電力量に応じて金額が決まります。

電気料金は使用した電力量に応じて金額が決まります。

この電力の使用量は各家庭などに設置されている「電力計」で計測しており、その数値をもとに契約している電力会社が電気料金を計算、請求されるという流れです。

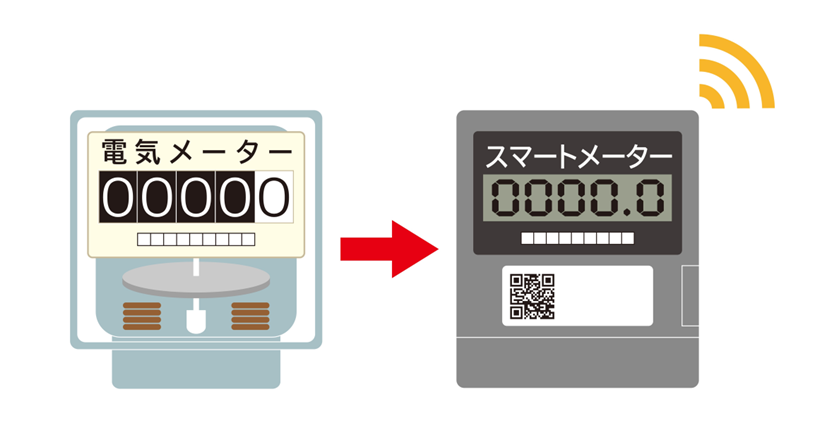

以前まではアナログの電力計が使われていましたが、現在ではスマートメーターを使用した計測が一般的になっています。

電力を測定する仕組み

スマートメーターは電気使用量をデジタルで計測する機器で、通信機能が備わっています。

従来のアナログの電力計では現地の検針作業が必要であり、従業員が各家庭のメーターを確認していました。

スマートメーターは電気使用量のデータを通信によりやり取りできます。

また、スマートメーターは設置されている施設の電気使用量を30分ごとに計測できる点も大きな特徴です。

従来の電力計は電気が流れると内部にある円盤が回転し、その回転数から電力量を計測していました。

スマートメーターの場合は、自動的に電力量などを計測・記録し、電力会社へ通信できます。

従来の電気メーターとの違い

アナログの電力計は名前の通りアナログ表示で、電気を使用すると数値部分が徐々に回転していきます。

スマートメーターは液晶のディスプレイになっており、数値も電子表示になっているため、表示を確認することでどちらを使用しているのかを確認できるでしょう。

他にも、スマートメーターはブレーカー機能を搭載しており、契約アンペア数以上の電気を使用するとブレーカーが落ちるようになっています。

従来のブレーカーは手動で元に戻す必要がありますが、スマートメーターの場合、使用量が元に戻ると自動的に復旧するようになります。

2:スマートメーターのメリット

先程の通り、スマートメーターであれば使用した電力量は自動的に電力会社へ通信で届けられるため検針作業は不要です。

先程の通り、スマートメーターであれば使用した電力量は自動的に電力会社へ通信で届けられるため検針作業は不要です。

電力会社側の負担が軽減するだけでなく、敷地内の人の出入りがなくなるため防犯面においても安心感があるでしょう。

他にも、スマートメーターになることで家庭でもリアルタイムに使用している電力量を把握できるようになります。

今までは月に1度検針票が届き、使用している電力量を把握できました。

スマートメーターになると、電気の使用量をグラフなどで把握できるので、使い過ぎていると分かれば、その月の請求額が多くならないように対策できるでしょう。

このように電力使用量の詳細が分かることによって、最適な電力プランに変更することも可能です。

3:スマートメーターのデメリット

スマートメーターは電力会社が設置するため使用者に対する金銭的な負担はありません。

スマートメーターは電力会社が設置するため使用者に対する金銭的な負担はありません。

そのため、大きなデメリットを感じないケースがほとんどです。

ただし、スマートメーターは使用している電力の詳細を電力会社などとデータ形式でやり取りしているため、そのデータが外部に漏洩したり、サイバー攻撃の対象となる危険性があります。

電力の使用状況を第三者がリアルタイムに把握できるようになると、暮らしている人数や不在の時間帯などが推測され、犯罪に巻き込まれやすくなるでしょう。

基本的に、そのように通信データが漏れないように電力会社はセキュリティ対策を実施していますが、リスク自体は存在するため注意してください。

4:電気料金はどのように計算されている?

スマートメーターを利用し電力の状況を把握する際には、その計算方法や電気料金の内訳などを把握すると良いでしょう。

スマートメーターを利用し電力の状況を把握する際には、その計算方法や電気料金の内訳などを把握すると良いでしょう。

電気料金の内訳

電気料金の内訳・計算式は次の通りになります。

電気代=基本料金+電力料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金

基本料金とは各電力会社が設定した固定料金です。電気の使用量に関係なく発生するため、仮に1ヶ月間外出した場合など全く電気を使用してなくても電気代に加算されます。

電力量料金は実際に使用した電力の量に応じて発生する電気代で、使用量が多くなるほど高くなります。

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーによる発電を普及・促進するために電気使用者が負担する電気料金です。

電気料金の計算は電力会社によって異なる

基本的に電気料金は先程の式で計算されますが、契約する電力会社によって詳細は異なります。

例えば、電力量料金は各電力会社が決める1kWhの単価に電力使用量を掛けて計算し、次のような計算式になります。

電力量料金…電力量料金単価(円/kW)×使用電力量(kWh)+燃費量調整額

他にも、基本料金なども電力会社やプランによって違いがあります。

また、電力量の料金単価は使用すればするほど高くなる電力会社が多いです。主に使用量は次の第三段階に分かれています。

・ 第一段階(使用量が月間120kWhまで)

・ 第二段階(使用量が月間121kWh~300kWhまで)

・ 第三段階(使用量が月間301kWh以上)

第一段階は国が保障する最低生活水準を基準としているため割安な料金設定です。

第二段階は一般的な家庭の使用量を考慮しているので、平均的な料金設定になっており、第三段階は割高になっています。

このように段階が分かれていますが、中には電力使用量に関係なく一律の料金設定を採用している電力会社もあります。

このような会社の場合、基本料金は無料で1ヶ月の電力使用量がそれなりにある家庭にメリットがあります。

毎月の電力使用量が少ない一人暮らしの場合は、高い料金単価になるため注意してください。

このように、毎月の電気代を削減するためには、最適な電力会社を選ぶことも重要です。

現在は地域の電力会社ではなく、電力自由化により新電力などの会社と契約できるため、自分に合ったものを選びやすくなっています。

5:電気代を節約する方法

電気代を節約する最適な方法は家庭によって異なりますが、先程の通り、電力量料金は単価と使用量によって決まるため、消費電力が大きい電化製品の使用時間を短くすると良いでしょう。

電気代を節約する最適な方法は家庭によって異なりますが、先程の通り、電力量料金は単価と使用量によって決まるため、消費電力が大きい電化製品の使用時間を短くすると良いでしょう。

他にも、照明やテレビなどは使っている人がいない場合でも点けっぱなしになっていることが多いため、小まめに消すように意識することが大切です。

他にも、冬の時期はトイレの便座が温まる機能がありますが、蓋が開いていると熱が逃げてしまい、無駄に電気を使ってしまうため注意が必要です。

家庭の中でもエアコンなどの空調類は消費電力が大きい傾向にあります。

実際に、年間の家庭の電気料金の推移を見てみると、夏と冬は電気代が高くなりやすいです。

エアコンの節約術

エアコンは基本的に設定温度と室温のギャップが大きいほど、消費電力量は大きくなります。

例えば、室温が35度あり、エアコンの設定温度が25度であれば、10度の差をできるだけ早く埋めようとするため、急速に稼働するのです。

このような場合、部屋に熱がこもっていると感じるときは、先に換気をして空気を入れ替えて室温を下げると良いでしょう。

また、部屋の中で室温に差がある場合も、エアコンの稼働量は大きくなります。

例えば、エアコン付近は冷えていても離れたところは暑いこともあるでしょう。

このようなときはサーキュレーターを使用して空気を撹拌し室温を均一化すると、稼働を抑えやすくなります。

他にも、温度の変化が起こらないように、ドアの開閉を少なくする、といった工夫も必要です。

6:まとめ

この記事では、電気料金の電力はどうやって計測しているのかについて解説しました。

現在では多くの家庭でスマートメーターが使われており、自動的に電力使用量を計測できるようになっています。

スマートメーターには通信機能があり、使用量は電力会社へデータとして届けられるためスタッフが検針に訪れる手間がかかりません。

また、そのデータを活用することで、電力の使用状況も把握しやすくなるでしょう。

自宅の電気使用状況を把握し、無駄な電気の使用を見つけ電気代を節約してみてください。