事業所における待機電力はどれくらい?発生する原因や対策も紹介

-

2023.12.31 (日)Posted by

事業所における待機電力はどれくらい?発生する原因や対策も紹介

電化製品の中には待機電力が発生するものがあります。

待機電力は何もしていない状態でも発生するため、該当する機器が多くなると電気代を圧迫する要因になります。

実際に従業員数が多く、オフィス機器が多い事業所では待機電力による電気代は馬鹿になりません。

そのため、企業として電気代を削減するためにもまずは待機電力について把握しましょう。

待機電力の発生する量や機器の種類を押さえることで、効果的に対策できるようになります。

そこで今回は、事業所における待機電力はどれくらいなのかについて紹介します。

発生する原因や対策にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。

<目次>

1:待機電力とは

2:事業所における待機電力の使用量

3:事業所で待機電力が発生する主な機器

4:待機電力を削減するための主な対策

5:事業所で効果的に省エネ・節電する方法

6:まとめ

1:待機電力とは

待機電力とは、名前の通り、電化製品を使用していない待機状態でも消費される電力のことです。

待機電力とは、名前の通り、電化製品を使用していない待機状態でも消費される電力のことです。

基本的に電化製品を電源に接続しているときのみ発生します。

そのため、待機電力が発生する電化製品が多ければ、使用していない状態でも電気代を圧迫する原因になり得ます。

この待機電力の役割は、電化製品をスムーズに使用するものであり、機器のスタンバイ状態を維持するためです。

例えば、電源を切っている状態のテレビは、リモコンでオンにするとすぐに起動します。

これは、少量の電力を常に流すことでリモコンなどによるONの指示を受けられるスタンバイ状態を保てるためです。

他にも電化製品の中には時計機能があるものや、録画する機能などがあるものは、この待機電力が大きくなります。

パソコンなどのオフィス機器やエアコンなどの場合は、待機電力を使いメンテナンスをすることもあります。

これらの機器の場合、電源ケーブルをコンセントから抜いた状態だと、次に電源を入れたときに立ち上がりが遅くなることがあります。

このように機器によっては待機電力がなければ適切に使用できなくなる恐れがあります。

2:事業所における待機電力の使用量

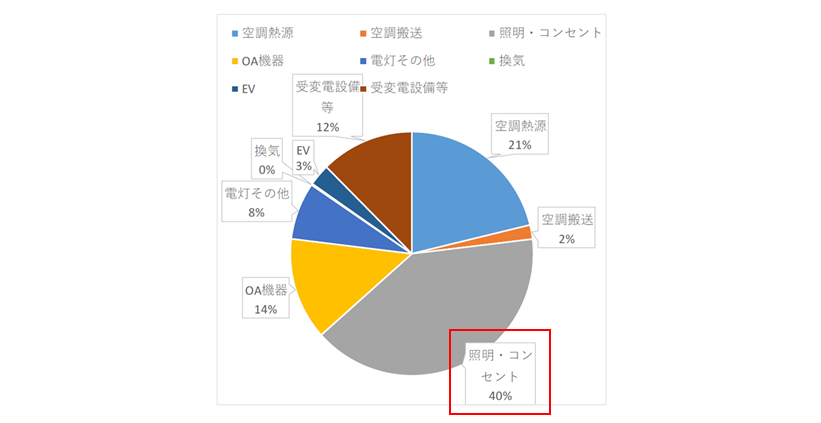

備前グリーンエネルギー株式会社の「業務用建物における待機時消費電力に関する初期調査について」に、とある庁舎Aの待機電力について調査したデータが記載されています。

もちろん、事業者の種類や設置している機器などにより待機電力の量は異なりますが、こちらのデータによると庁舎Aでは、照明・コンセント類による待機電力が大きいことが分かります。 また、無人時にも関わらず空調やコンピュータ機器による消費電力も小さくありません。

また、無人時にも関わらず空調やコンピュータ機器による消費電力も小さくありません。

先程の通り、待機電力が発生する機器の種類は多いため、不要なものは小まめに対策すると良いでしょう。

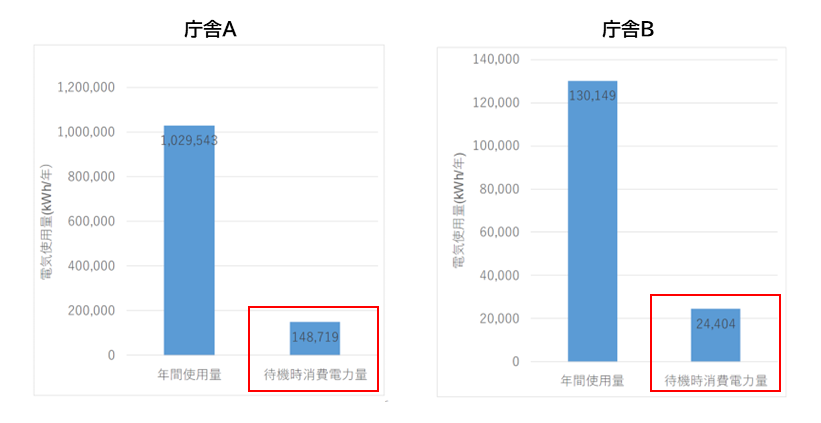

また、この調査では庁舎Aと同様に庁舎Bの待機電力量についても計測していました。 庁舎Aの待機電力量は年間の電気代全体の約14%を占めており、庁舎Bに至っては20%も占めていました。全ての待機電力をゼロにすることは難しいですが、対策することにより節電効果が見込めます。

庁舎Aの待機電力量は年間の電気代全体の約14%を占めており、庁舎Bに至っては20%も占めていました。全ての待機電力をゼロにすることは難しいですが、対策することにより節電効果が見込めます。

3:事業所で待機電力が発生する主な機器

事業所で待機電力が発生する主な機器について紹介します。

事業所で待機電力が発生する主な機器について紹介します。

給湯器・温水便座

オフィス・家庭のいずれの場合でも、待機電力が発生する代表的な機器が「給湯器・温水便座」です。

オフィスの給湯室にある給湯器は、電気・ガスのいずれの場合でも待機電力が生じている可能性が高いです。

これは常に通電させることでスムーズにお湯を出せるようにしています。

温水洗浄便座も同様ですぐに適温のお湯を出すために、待機電力を使っています。

主に湯温や湯量の測定センサーや、水の量の制御、電子表示パネルなどがあるため、使用していないときも通電した状態になっています。

トイレの場合、温水だけでなく便座が暖かくなっているものもあり、便座の温度を一定にするための電力も消費されています。

OA機器・家電製品

先程の通り、エアコンやテレビ、リモコンで操作するタイプの電化製品は基本的に待機電力が生じています。

照明は、常にリモコンからの信号を察知できるスタンバイ状態にするための待機電力が生じています。

また、エアコンはリモコンの信号察知だけでなく、待機電力を使って冷媒の状態を一定にしています。

この仕組みにより、起動時にエアコン本体にかかる負担を最小限に抑え、スムーズに運転できたりメンテナンスを行ったりしています。

電話・ネットワーク機器

オフィス・家庭問わず、電話の子機や携帯電話、ノートパソコンといった通信機能がある機器は、常に通信接続して速やかに起動するために待機電力が必要になります。

これらの機器の場合、それぞれの機器単独では待機電力が発生しないものの、通信機器や専用の機器に接続することで無駄な待機電力が発生します。

そのほかにも、モデム・ルーターといったパソコン関連のネットワーク機器や、ファックス、複合機なども同じ理由で待機電力が発生しますが、その電力を使用することにより安定した通信を実現しています。

充電機器

充電機器は円滑に機器を充電するために待機電力を帯びているものが多いです。

これらの充電器をコンセントに繋いだままにしていると、余計な電力が発生してしまいます。

オフィスでこれらの機器の量が多い場合は、多くの無駄な電力が生まれてしまうでしょう。

4:待機電力を削減するための主な対策

待機電力を削減するための主な対策は次の4つです。

待機電力を削減するための主な対策は次の4つです。

個別電源タップを活用する

待機電力を効率良く削減したい場合は、手軽にON・OFFを切り替えられる個別電源タップを使用すると良いでしょう。

各タップに待機電力が発生するそれぞれの電化製品のコンセントを挿し、使用していないときはOFFにするだけで待機電力の発生を抑えられます。

スイッチを押すだけであるため、誰でも簡単に待機電力をシャットアウトできますが、普段から意識をする必要があるため習慣化しなければ効果的な対策にはなりません。

まとめて電源をオフにする機器を使う

個別電源タップと同様に、接続している電源をまとめてOFFにできるツールもあります。

待機電力が発生する機器をこのツールでまとめることにより、終業時間が来たらOFFにすることで、効果的に待機電力を抑えられます。

待機電力が発生する電化製品の中でも、待機電力が必要なものと不要なものを分けて管理でき、機器への負担がかからず不具合も起きにくい点がメリットです。

ブレーカーを落とす

オフィスの場合、特定のエリア・フロアの待機電力を一括で削減するためにはブレーカーを有効活用すると良いでしょう。

使わないエリア・フロアのブレーカーを落とすことで、待機電力を大幅に節約できます。

例えば、お盆などの夏季休業時・年末年始休業時などに待機電力をシャットアウトしても問題ないエリアで実施すると良いでしょう。

ただし、待機電力が必要な機器が中にあると、まとめてOFFになるため注意が必要です。

長期休暇で待機電力がOFFになる期間が長いときは、起動する際に時間がかかるケースがあるため、始業前には時間に余裕を持って不具合がないかのチェックが必要です。

待機電力が少ない機器を使う

これから電化製品を購入する際は、待機電力が小さいものを優先することがおすすめです。

近年では、以前よりも省エネ性能が高く待機電力の発生が小さいものが増えています。

何か電化製品を買い替える際は意識してみましょう。

5:事業所で効果的に省エネ・節電する方法

待機電力は小まめなアクションが求められるため、従業員一人ひとりの意識が重要となります。

待機電力は小まめなアクションが求められるため、従業員一人ひとりの意識が重要となります。

そのため、先程紹介したような個別電源タップなどのツールを活用し、従業員に負担がかからない形で実践する必要があります。

実際にこのような細かい節電案は、従業員の負担が大きく、モチベーションが低下して業務の効率が悪くなることがあります。そうなれば節電以上のデメリットが生まれてしまうでしょう。

また、実際に待機電力を節電する際は、待機電力の量が大きい電化製品から中心に削減する方が効果的です。

例えば、照明をLEDライトに変更するだけでも待機電力の大幅削減に繋がる可能性があるでしょう。

他にも、各機器の状態によって待機電力の量が変わることがあります。

例えば、エアコンなどであればフィルターや室外機が汚れていると消費電力が大きくなる傾向があるため、定期的に清掃・メンテナンスをすると良いでしょう。

6:まとめ

この記事では、事業所における待機電力はどれくらいなのかについて紹介しました。

待機電力はそれぞれの電化製品が適切に稼働・運転するために必要なものです。

パソコンやエアコンなどは待機電力によってスムーズに利用できますが、電化製品の中には無駄に消費されていることもあります。

事業所のように機器が多い場合は待機電力だけでも電力量が大きくなるため、効果的に節電するようにしましょう。