クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。

時間帯電力使用量に違いはある?オフィス・家庭・工場別に紹介

-

2023.11.16 (木)Posted by

時間帯電力使用量に違いはある?オフィス・家庭・工場別に紹介

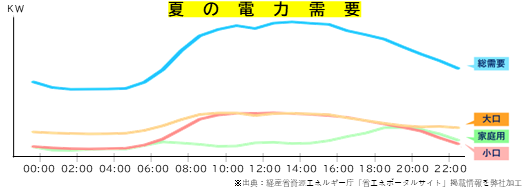

人間には生活リズムがあり寝ている間は電力を使用しないため、時間帯別に電力使用量に違いがでます。

基本的に朝・深夜の消費量は少なく、日中は活発に電気を使用しています。

また、近年では電気代の高騰が問題視されており、家計や企業の財政状況を圧迫しているでしょう。

実際に私も電気代の高さに冷や汗をかきました。

一般的に電力使用量が多い時間帯は電気代が高く設定されているため、効率良く節電するためには時間帯別の電力使用量を押さえるのが効果的です。

この時間帯別電力使用量は、家庭・オフィス・工場によって違いがあります。

そこで今回は、家庭・オフィス・工場別の時間帯電力使用量について紹介します。

それぞれの有効な節電方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

<目次>

1:オフィスの時間帯電力使用量と節電の方法

2:工場の時間帯電力使用量と節電の方法

3:家庭の時間帯電力使用量と節電の方法

4:時間帯電気料金は契約プランによって異なるので注意

5:まとめ

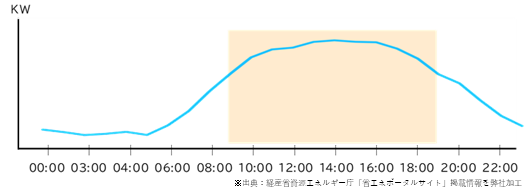

1:オフィスの時間帯電力使用量と節電の方法

経済産業省の資料によるとオフィスビルの場合、始業の時間帯である9時頃から電力消費量が増え始め、終業の時間帯である19時頃まで高い電力消費が続く傾向にあります。

経済産業省の資料によるとオフィスビルの場合、始業の時間帯である9時頃から電力消費量が増え始め、終業の時間帯である19時頃まで高い電力消費が続く傾向にあります。

その中でも14時頃にピークを迎えます。

特に夏季は消費電力が増える傾向にあり、そのうち空調が約49%、照明が約23%、OA機器が約16%を占めるため、これらの節電対策が有効です。

有効な節電方法

夏の時期は空調の稼働量が増えるため、冷やしすぎに注意し無理のない範囲で設定温度を上げ、使用していないエリアの空調は停止することが有効です。

オフィスの場合、常に点灯している照明による電力消費が大きいことから、業務に支障が出ない範囲で蛍光灯の本数を減らすなどの間引きが有効です。

また、消費電力が小さいLED照明に交換することや、使用していないエリアの消灯を徹底すると良いでしょう。

他にも従業員数が多いオフィスでは、OA機器の消費電力が大きくなる傾向があるため、長時間席を離れる場合は電源を切るようにしましょう。

また、OA機器の中にはスリープモードやスタンバイモードなど省エネ機能を搭載しているものが多いため、このような機能を活用するのも効果的です。

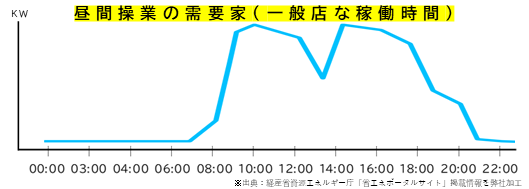

2:工場の時間帯電力使用量と節電の方法

経済産業省の資料によると工場の時間帯電力使用量は、業種による工場の稼働時間によって異なります。 概ね企業の営業開始である午前8時から9時ごろから電力使用量が急増し、昼休みである12時~14時頃の消費量は減少し休憩が終わり次第、元に戻ります。

概ね企業の営業開始である午前8時から9時ごろから電力使用量が急増し、昼休みである12時~14時頃の消費量は減少し休憩が終わり次第、元に戻ります。

そして終業時間帯である17時以降にかけて消費量は少なくなっていくでしょう。

昼間操業の主な業種は次の通りです。

【昼間操業の需要家(一般的な稼働時間)の業種】

・金属加工

・自動車部品製造

・電気

・一般機械製造(組み立て)など

主な使用設備は生産機械、電気炉、空調・照明などです。

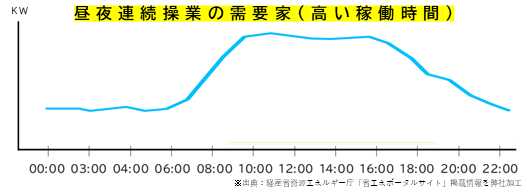

昼夜問わず操業している工場の場合は、始業の8時頃から17時頃まで電力消費量が高く、夜間は消費量は落ち着くものの、昼間操業よりも電力消費量は大きくなります。

昼夜問わず操業している工場の場合は、始業の8時頃から17時頃まで電力消費量が高く、夜間は消費量は落ち着くものの、昼間操業よりも電力消費量は大きくなります。

昼夜連続操業の主な業種は次の通りです。

【昼夜連続操業の需要家(高い稼働時間)の業種】

・食品加工

・電気

・半導体製造 など

これらの業種の主な負荷設備は生産機械、空調・照明、クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備などです。

食品加工の場合、原材料や商品の品質を維持するため空調や冷凍・冷蔵設備が常時稼働しているため、夜間は操業していない場合でも電力の消費量の水準は高くなります。

工場の電力消費のうち生産設備が占める割合が多く全体の83%にも及ぶため、工場で節電するためには生産工程の対策が効率的です。また、それ以外の空調・照明などの一般設備は残りの17%であり、業種や必要な生産環境によって設備などによって電力消費の構成が異なります。

これらのように、工場の場合は昼休憩後から16時ごろまでがピーク時間になっており、一般的に電力量料金が高い時間帯であるため大きな負担になっています。昼夜ともに稼働している工場では、電力量料金を抑えるためにピークの時間帯を避けて操業していることが多いです。

有効な節電方法

工場の場合、節電の内容によっては生産性に影響が出たり、従業員が事故などに遭うリスクが高まったりするため注意してください。

例えば、無理のない範囲で不要・待機状態の電気設備の電源をオフにしましょう。

他にも電気炉や電気加熱装置などは断熱を強化し保温効果を高めることで節電に繋がります。

他にも工場の設備によっては排熱や冷却時に無駄なエネルギーを消費しているケースが多いため、生産工程を見直し改善することで省エネに繋がる場合も多いです。

また、工場もオフィスと同様に、照明や空調などで電力を消費しています。

そのため、オフィスと同様の節電方法も有効です。

3:家庭の時間帯電力使用量と節電の方法

家庭の場合、オフィス・工場と異なり、電力需要は13時以降、特に帰宅時間である18時以降に消費量が大きくなります。

家庭の場合、オフィス・工場と異なり、電力需要は13時以降、特に帰宅時間である18時以降に消費量が大きくなります。

夏の19時以降の電力使用割合を見てみると、エアコンが約40%で冷蔵庫が約12%、照明が約15%です。

有効な節電方法

家庭でも無理のない範囲で節電を実践しましょう。

特に夏場は熱中症の危険性が高まるため注意しなければなりません。

家庭では夏季の電力消費量が増えますが、その要因の大部分は空調(エアコン)によるものです。

エアコンの設定温度と外気温との差が大きくなればなるほど消費電力が増える傾向にあります。

閉め切った部屋でエアコンを使用する際は、事前に換気をして室内に風を通し、極力室温を下げるようにしましょう。

エアコン稼働中に直射日光が室内に入ると、部屋を冷やしているのにも関わらず室温が上昇する要因になり得ます。

そのため、カーテンやブラインドを用いて直射日光を遮ることでエアコンの効率が高まります。

長期間、室内機・室外機の清掃をしていない場合は、夏を迎える前に清掃をするのも有効です。

フィルターが目詰まりしているとエアコンのパフォーマンスが下がり、消費電力が増す傾向にあります。

エアコン以外にも日中は日光により明るいため、部屋の明るさに合わせて照度を下げるのも有効です。

他の家電製品では、冷蔵庫の詰めすぎを避け、開閉する回数を少なくします。

テレビは省エネモードを活用したり、小まめに電源をオフにしたりしましょう。

4:時間帯電気料金は契約プランによって異なるので注意

一般的に時間帯によって電気料金は変わりますが、その単価や割合などは契約プランによって大きく異なります。

家庭用の電気料金の場合も、各地域の電力会社によってプランの内容は変わりますが、概ね23時から翌7時までの電気料金が下がります。

長いものでは20時から翌8時まで電気代が安くなる電力会社も多いです。

例えば、オール電化向けの電力プランなどがあり、夜間に電気代が安くなることを利用して、この時間帯に翌日分のお湯をエコキュートが電気を使って沸かすことで、効率良く電力を使用する仕組みが採用されています。

また、工場などの場合、電力の基本料金は次の計算式で求められます。

基本料金=基本料金単価(円/kW)×契約電力(kW)×(185 – 力率)/100

基本料金は電力使用量に関係なく固定で発生する費用です。

この計算式で重要なものは「契約電力」です。これは毎月使用できる電力量の上限であり、過去1年間の最大需要電力によって決められます。

直近の1年間で電力使用量が多いタイミングがあると、契約電力の上限が高くなり、基本料金の水準が高まるのです。

そのため、法人の場合は、ピーク時の電力を分散し契約電力が高くならないように工夫する必要があります。

夜間の電力プラン

夜間の電力プランは提供する電力会社によって異なるものの、いずれも日中と比較すると大幅に単価が下がるケースが多いです。

東京電力の場合、午前7時から午後11時までは42.80円/kWhのところ、午後11時から翌午前7時までは31.84円/kWhのプランがあり、その差額は10.96円。

この電気代が安くなる8時間の間に1000W(1kW)の電化製品を使用すると、日中と比較すると約88円の差になり、1ヶ月続くと約2,640円の差にもなります。

ピークシフトとピークカット

ピークシフトとは電気使用量が多い時間帯を少ない時間帯に移し、ピークを避ける方法です。

先程のオール電化向けのプランのエコキュートなどが該当します。

ピークカットとは最も電気を使う時間帯の電気使用量を削減する方法です。

ピーク時の電力を抑えることにより、契約電力を下げながら総消費電力量も減らせるため節電効果は高いです。

ピークシフトの場合、ピーク時の最大電力消費量は削減できますが総消費電力量は変わりません。

そのため、工場などの場合は稼働時間を昼だけでなく夜間にも移すことで、生産性・生産量を変えずに電気代を抑えられます。

5:まとめ

この記事では、家庭・オフィス・工場別の時間帯電力使用量について解説しました。

一般的には家庭・法人のいずれの場合も日中にかけて電力消費量は増えていきます。

ただし、家庭の場合は帰宅時間帯である18時以降の消費電力は上昇する傾向にあるでしょう。

工場などで消費電力量が多い場合は、身近なところから節電できる方法を実践し、ピークカット・ピークシフトにより電力使用を抑える工夫が必要です。