【知っていますか?省エネ法】今さら聞けない省エネ法について

-

2023.7.25 (火)Posted by

【知っていますか?省エネ法】今さら聞けない省エネ法について

日本で一番エネルギーを使っている産業をご存じでしょうか。

経済産業省の「エネルギー白書2022」によると、2020年度は企業・事業所他部門がエネルギー消費全体の61.9%を占めていました。

製造業が圧倒的な比率で、この50年間の電力消費のトップを走り続けており、これは、おそらくこれから先も変わらないことでしょう。

この産業分野のエネルギーのコントロールが日本のエネルギー政策の根本と言っても過言ではありません。

さて、このコントロールを法的に裏付けているのが「省エネ法」です。

第二次オイルショックの1979年に制定され、9回改正を重ね、最新のものは2023年(令和4年成立、令和5年4月1日施行)の法律です。

<目次>

1:省エネ法とは何か

2:省エネ法におけるエネルギーとは

3:省エネの取り組み

4:まとめ

1:省エネ法とは何か

省エネ法とは、正確には「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」です。

省エネ法の目的と重要性

この法律の目的は、省エネ法の第一章総則(目的)第一条に記載されています。

多少読みにくいですが、文面を正確に見ておきましょう。

「この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が

増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、

工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、

電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために

必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

つまり、省エネ法は石油や石炭などの化石燃料に依存するエネルギーの需給構造を改善することを目指しています。

非化石エネルギー(太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー)の利用を促進して電気の需要と供給を最適化することです。

これらのエネルギーの有効な利用により、経済の発展に役立つことを目的としています。

省エネ法の対象

省エネ法の対象となるのは、一定規模以上の(原油換算で1,500㎘/年以上のエネルギーを使用する)事業者です。

エネルギーの使用状況等について定期的に報告の義務があり、省エネや非化石エネルギーへの転換などに対する

取り組みの見直しや計画を策定してもらうための法律です。

省エネ法の基本的な要素

省エネ法は、次のような基本的な要素を含んでいます。

①エネルギー管理責任者の任命

②エネルギー使用量の監視と報告

③エネルギー管理システムの導入

④効率基準の設定と対策の推進

これらの要素は、省エネ法の基本的な枠組みを構成しています。

法律の目的は、エネルギーの効率化と持続可能なエネルギー利用を促進し、環境への負荷や温室効果ガスの排出を削減することです。

エネルギー使用者や企業、政府などが連携し、省エネ法の要件を遵守しながら、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた

取り組みを進めることが求められます。

2:省エネ法におけるエネルギーとは

省エネ法を理解する上で重要なことは、そもそも「エネルギーとは何か」と言うことです。

エネルギーとは

省エネ法で定義するエネルギーとは、次に示すものを対象としています。

①燃料

・原油、ガソリン、重油、その他の石油製品(ナフサ、灯油、軽油、アスファルト、石油コークス、石油ガス)

・可燃性天然ガス

・石炭、コークス、その他の石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス)であって、

燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に使うもの

②熱

・上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水等)

※対象とならないもの:太陽熱、地熱、上記の燃料を熱源としない熱のみであることが特定できるもの

③電気

・上記に示す燃料を由来とする電気

※対象とならないもの:太陽光発電、風力発電、廃棄物発電など、上記の燃料を由来としない電気のみであることが特定できる電気

廃棄物から回収するエネルギーや風力、太陽光などの非化石化エネルギーは対象ではありません。

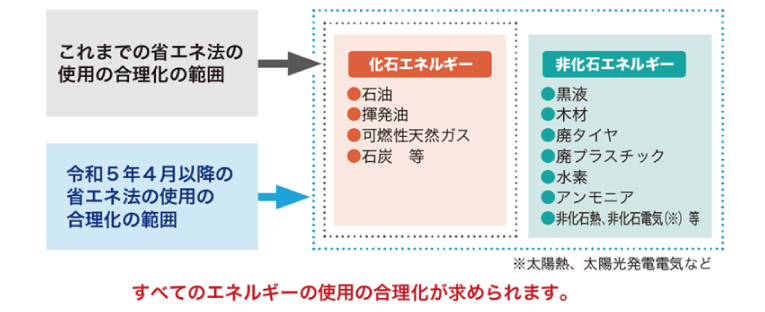

化石エネルギーと非化石エネルギー

化石エネルギーとは、化石燃料の燃焼などによって得られるエネルギーのことです。

化石燃料は太古の地球に生存した動植物が死滅後に堆積して、熱化学的変成などで炭化水素(HC)を主成分として生成されたものです。

起源が動植物に由来すると考えられるために、比喩的に「化石」という表現が用いられています。

石油、石炭、天然ガス、シェール・オイル(オイルシェールとも呼ばれる、有機物を多く含む堆積岩から化学的に生成)、

シェール・ガス(シェール層から採取される天然ガス)、メタンハイドレート(メタン分子と水分子が低温・高圧で結晶化したもの。

主に海底に埋蔵されている)などです。

非化石エネルギーとは、化石エネルギー以外のもので2009年(平成21年8月)施行の「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の

利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」及び「同施行令」において、定義および具体的な種類が規定されています。

具体的には、①太陽光②風力③水力④地熱⑤太陽熱⑥大気中の熱その他の自然界に存在する熱⑦バイオマス(動植物に由来する有機物)の7種類です。

3:省エネの取り組み

省エネの取り組みは日常的な生活や事業活動でも現在、多面的に進められています。

ここでは、省エネ法の法的な視点でその取り組みの特徴をみてみます。

基準の遵守

特定の施設や設備に対してエネルギー効率の基準が設定されています。

重要な法的な要件の一つは、これらの基準を遵守することで、対象施設や設備が基準を満たしているかどうか、

基準を遵守するための対策を実施する必要があります。

適格なエネルギー管理責任者を任命することも義務付けられています。

エネルギー使用量の監視と報告

一定の規模を持つエネルギー消費者に対して、エネルギー使用量の監視と報告が求められます。

定められた期間ごとにエネルギー使用量を監視し報告することが求められます。

これにより、エネルギー使用の状況を把握し、省エネ対策の効果を評価することが可能です。

省エネ法では、省エネ対策の実施と持続的な改善が求められ、省エネ対策を計画し、実施することが重要です。

さらに、効果の検証や改善策の見直しをして、持続的な省エネ努力を継続することが必要です。

エネルギー管理システムの導入

一部の大規模なエネルギー消費者(大口需要家)に対して、エネルギー管理システムの導入が要求される場合があります。

適切なエネルギー管理システムを導入することで、エネルギー使用状況が可視化(電力の見える化など)され、効率化のための施策実施・効果測定など、

経営改善にも役立ちます。

4:まとめ

このように電力の見える化が、エネルギー管理システムにおいて重要なポイントであることがわかります。

施設内のエネルギー消費状況を見える化し、分析し、改善するためのシステムや設備が必要です。

産業分野のエネルギー管理システムの活用によって、次のようなメリットが期待できます。

①エネルギー消費の把握を自動化できる

②無駄なエネルギー消費を発見しやすくなる

③省エネ対策の効果を定量的に評価できる

④エネルギー消費量やCO2排出量を削減できる

⑤電気料金や燃料費などのコストを削減できる

導入する際には、自社の業種や規模、目的に合わせて最適な製品を選択することが大切です。

また、導入後も定期的にデータを分析し、改善策を実施することで、より効果的なエネルギーマネジメントが可能になります。