Amazon Bedrock IDEとは?~知っておきたい基礎~

企業や開発者が生成AIを活用するためのプラットフォームとして、Amazon Bedrockが注目を集めています。Amazon Bedrockは、AWS(Amazon Web Services)が提供する生成AIプラットフォームであり、文章生成や画像生成など多岐にわたる用途に対応した複数のAIモデルを一つのサービスとして利用できる点が大きな特徴です。これにより、利用者は自分のニーズに合わせて最適なモデルを選択し、カスタマイズすることが可能となります。さらに、各モデル提供元から大規模モデルを集約し、統一されたAPIでアクセスできる仕組みを採用しているため、開発効率やコストパフォーマンスの向上が期待されます。従量課金制や事前予約制など、柔軟な料金体系も魅力の一つです。また、AWSの強固なセキュリティ基準やスケーラビリティの恩恵を受けられるため、企業利用においても高い信頼性が確保されています。本コラムでは、Amazon Bedrockの基本機能とその活用方法について詳しく解説し、企業が生成AIを効果的に導入するためのポイントを探ります。

1. Amazon Bedrockとは

Amazon Bedrock は、AWS(Amazon Web Services)が提供する生成AIプラットフォームです。企業や開発者は、複数の有力な AI モデルをひとつのサービスとして利用できるため、各種用途に応じた適切なモデルを選択しやすくなっています。たとえば、文章生成、画像生成など、さまざまな用途に応じた AI モデルが用意され、利用者は自分のニーズに合わせて、モデルの選択やカスタマイズを行うことが可能です。

このサービスは、各モデル提供元から大規模モデルを集約し、統一された API でアクセスできる仕組みを採用しています。これにより、個別のサービスと連携するための手間が大幅に省かれ、開発効率やコストパフォーマンスが向上しています。また、オンデマンド従量課金や事前に一定のスループットを予約する方式など、利用形態に応じた柔軟な料金体系も魅力のひとつです。さらに、Amazon Bedrock は AWS の強固なセキュリティ基準やスケーラビリティの恩恵を受けられるため、企業利用においても高い信頼性が確保されています。データの暗号化、アクセス管理、監査ログの取得など、セキュリティ面での配慮がなされており、安心して利用できる環境が整っています。

2. Amazon Bedrock IDEとは

Amazon Bedrock IDEは、Amazon Bedrock をより使いやすくするために提供される統合開発環境です。これは、AWS の統合管理コンソールである Amazon SageMaker Studio 内に組み込まれており、開発者だけでなく、AI に詳しくない利用者でも直感的に操作できるユーザーインターフェースが特徴です。

この IDE は、テキストや画像など多彩なモダリティに対応したプレイグラウンド(試行・検証用画面)を備えており、プログラミングの知識がなくても、簡単な操作で AI モデルの挙動を試すことができます。たとえば、プロンプトを入力して即座に応答結果を確認できるため、どのモデルが自分の用途に適切かを視覚的に判断できます。

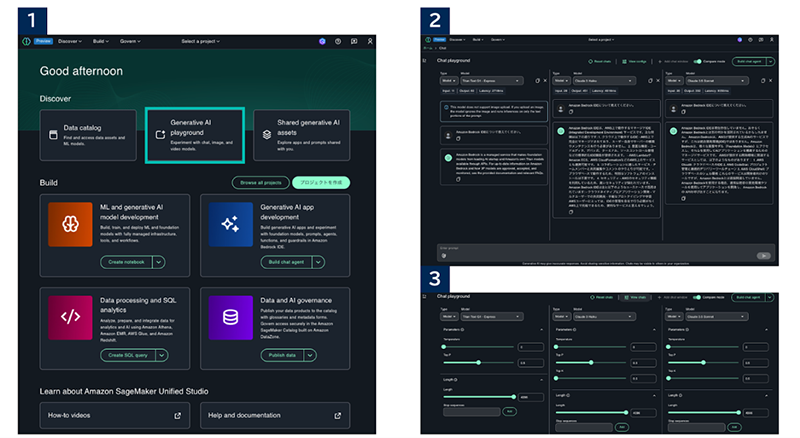

※実際の画面

1. 管理用のコンソール

2. 最大3つのLLMの出力を同時に比較できる

3. 上記についてパラメーターも個別に設定可能できる

さらに、Bedrock IDE では、プロジェクトごとに複数の作業スペースを用意でき、チーム内での共同作業が容易に行えます。ドラッグ&ドロップでワークフローを構築できるため、従来のコーディング中心の環境よりも、手軽に AI アプリケーションの試作・評価を進めることが可能です。また、ガードレール機能と呼ばれる安全対策設定も、UI 上で簡単に調整できる点も大きな魅力です。

このように、Amazon Bedrock IDE は、技術に詳しくない利用者でも、AI アプリケーションのプロトタイプ作成や評価が直感的に行える環境を提供しており、企業内での AI 活用の敷居を大幅に下げています。

3. Amazon Bedrock IDEでのAIエージェントの構築

Amazon Bedrock IDE を利用すれば、顧客対応を強化するための AI エージェント(チャットボットなど)を構築することができます。以下では、AI エージェントの構築について、概要、具体的な手順、そしてまとめの各側面から解説します。

3-1. 構築の概要

AI エージェントの構築は、まず目的や業務内容に合わせて、どの AI モデルを利用するかを決定するところから始まります。Amazon Bedrock IDE では、複数のファウンデーションモデル(文章生成、対話システム、画像生成など)から適切なものを選び、必要に応じて自社データでカスタマイズを行えます。これにより、既存の業務プロセスに合わせた専用のエージェントが作成可能です。

さらに、Bedrock IDE は、直感的な UI を通じて、モデルのテストや評価をリアルタイムで行うことができ、どの設定が最も効果的かを検証できます。これにより、エージェントの精度や応答速度、安全性の両面から、適切なモデル構成を見出すことができます。

3-2. 構築の手順

まず作業開始に際して、ドメインとプロジェクトの作成を行います。

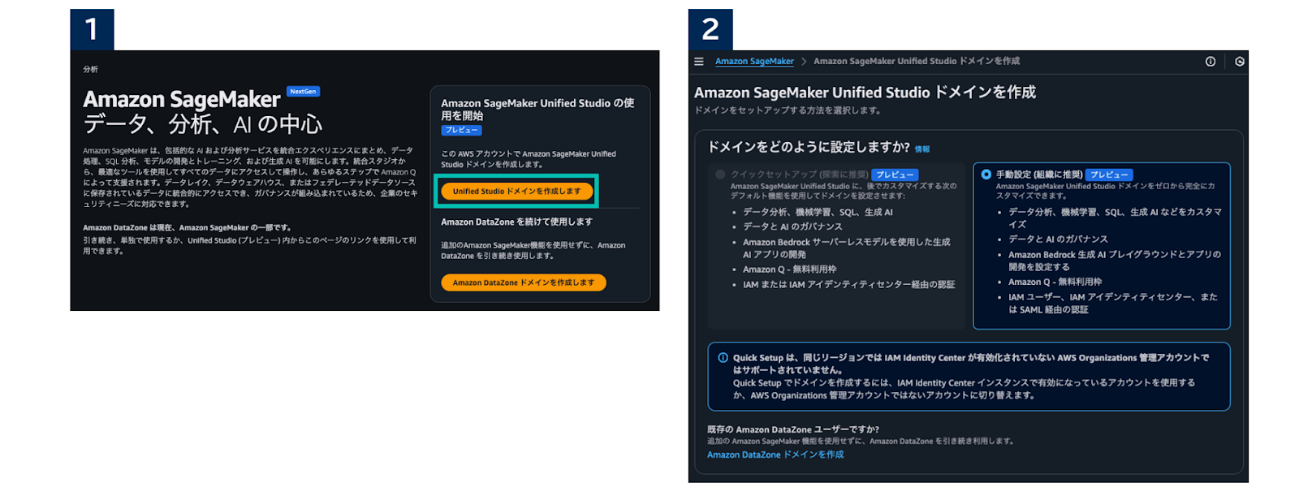

1. Amazon SageMaker Unified Studioのページにアクセスします。

2. 初めての利用の場合はドメインを作成します。

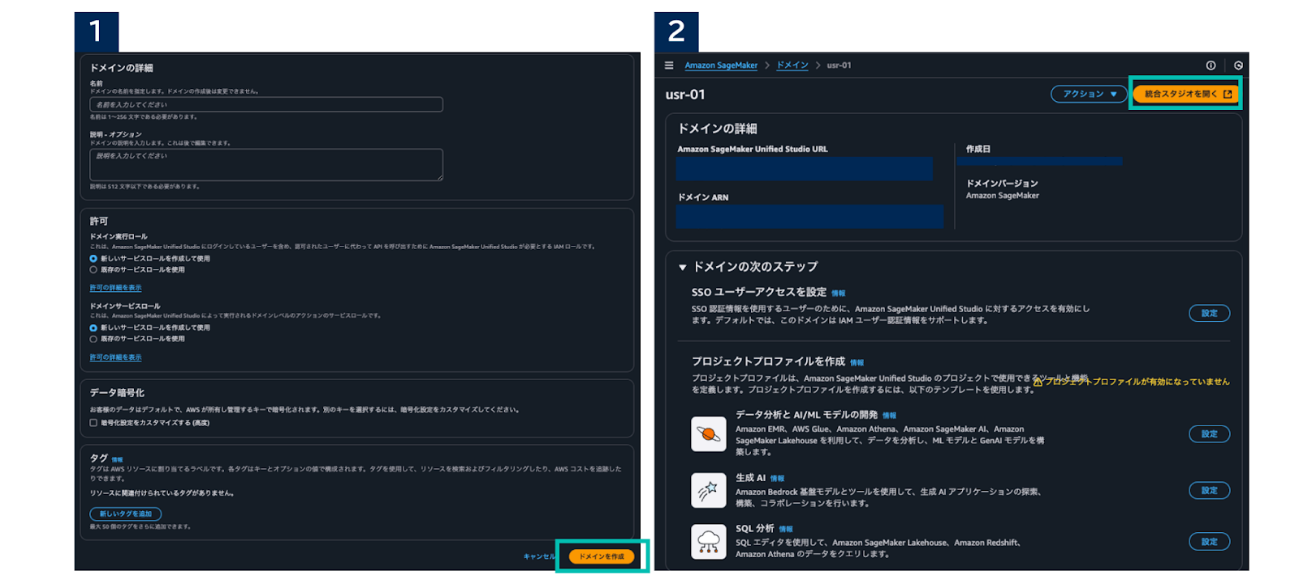

1. 本コラムでは基本的に初期設定のまま進めます。

2. ドメインの作成が完了したのち、「統合スタジオを開く」を選択します。

1. 管理用のコンソール画面に遷移したのち、Generative AI Playgroundに進みます。

2. 複数のLLMに対して、プロンプトを打ち込み、想定するタスクに適切なモデルを選択します。

3. 想定されるタスクに応じて、各パラメーターを調整し、出力をコントロールします。

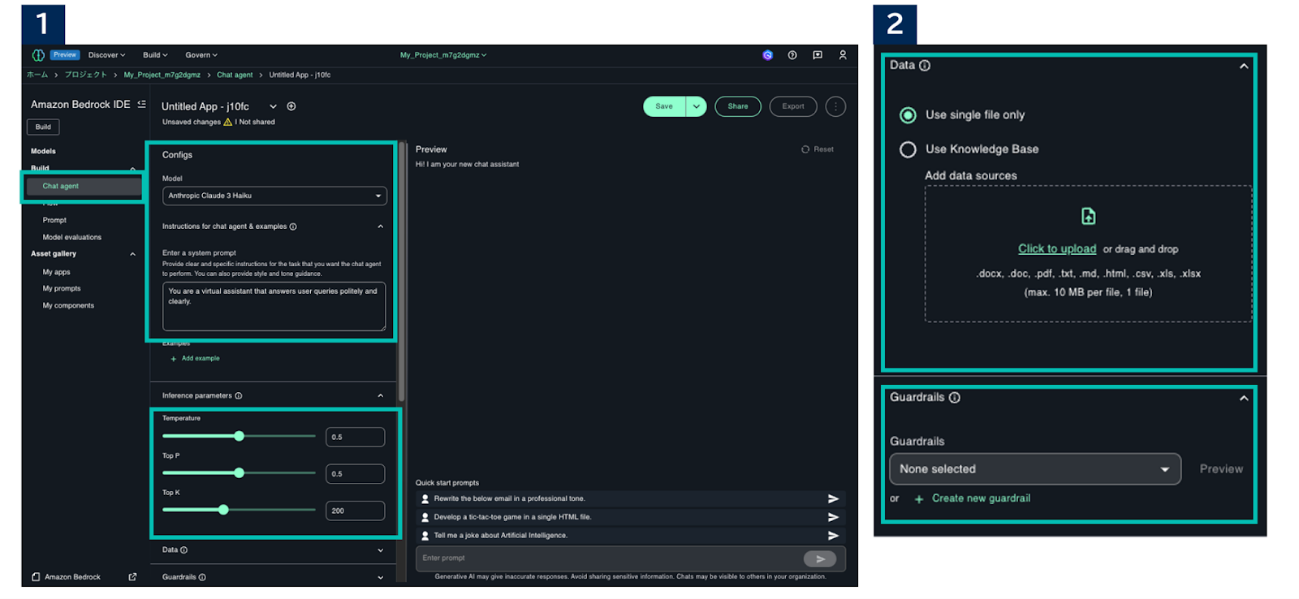

上記で選択したモデルで、AIエージェントを作成します。

1. 画面左から「Chat agent」を選択し、モデルとパラメーターを調整します。

2. 参照用のデータをファイルとKnowledge Baseから指定することができます。

3. 出力の制御を行うためのガードレール機能も利用することができます。

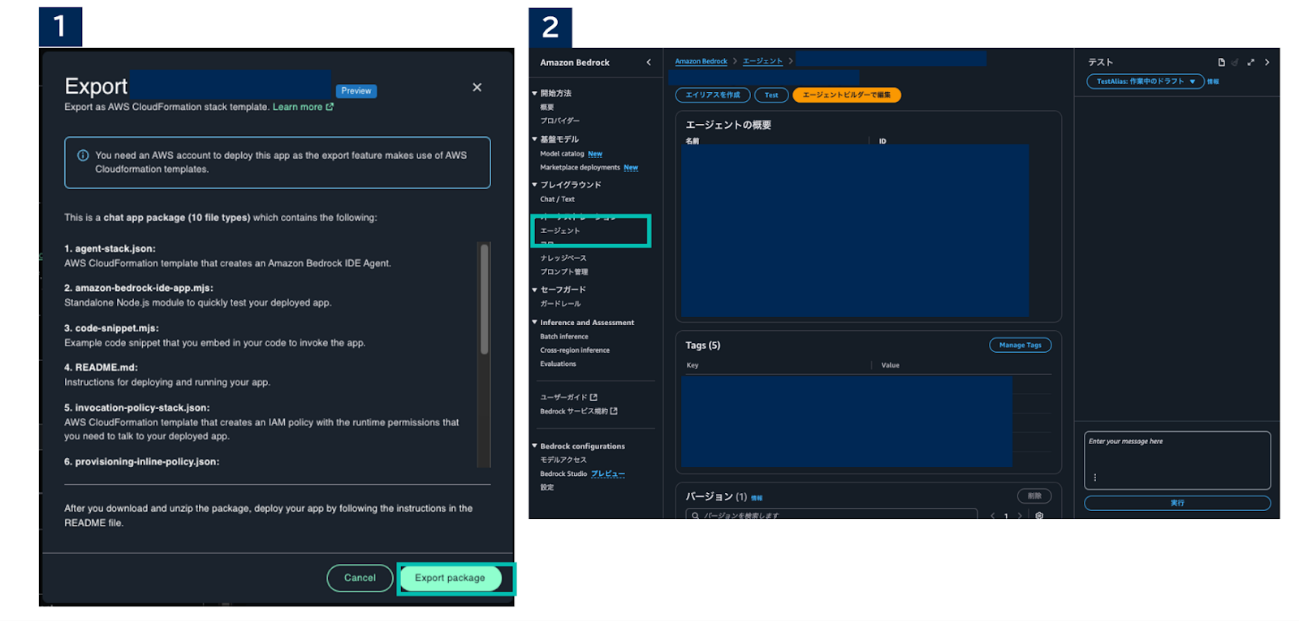

作成したチャットボットは、AWS CloudFormationのテンプレートとしてExportすることが可能です。これにより多様な環境でモデルをデプロイすることができます。

1. 開発画面の右上の「Export」を選択し、出力ファイルの内容を確認できます。

2. 作成したChat AgentはBedrockのエージェントにも登録されるため、AWS上のさまざまなサービスと連携することができます。

3-3. 構築のまとめ

ここまでのまとめです。Amazon Bedrock IDE を活用した AI エージェントの構築は、従来の開発プロセスに比べ、はるかにシンプルかつ迅速に進めることができます。まず、目的に合わせたモデル選択から始まり、直感的な UI を用いたテストや調整、さらには安全対策としてのガードレールの設定など、各プロセスが分かりやすく統合されています。これにより、技術的な知識がそれほど深くなくても、業務に合わせた AI エージェントを作り上げることが可能となります。

また、AWS の強固なインフラとセキュリティ体制に支えられているため、企業利用に際しても安心して導入できる点が大きな魅力です。従量課金やプロビジョンドスループットといった柔軟な料金体系、さらには高いパフォーマンスと自動スケーリング機能により、運用コストやリスクを最小限に抑えながら生成 AIを実用化できる環境が整っています。

このように、Amazon Bedrock およびその IDE を利用することで、企業は迅速に市場の変化に対応するための AI エージェントを構築でき、業務効率化や顧客対応の自動化を実現する大きな可能性を手に入れることができます。これからの AI 活用の一端を担うプラットフォームとして、Amazon Bedrock の今後の発展が期待されます。

以上、Amazon Bedrock と Amazon Bedrock IDE の概要、そしてそれらを活用した AI エージェントの構築プロセスについて解説しました。各ステップがシンプルかつ効果的に統合されているため、専門的な知識がなくても生成 AI を業務に取り入れることが可能です。企業が持つ多様な課題に対して、柔軟に対応できる強力なツールとして、Amazon Bedrock は今後も注目されるでしょう。

4. Amazon Bedrockの活用ならNTT東日本にお任せください

NTT東日本ではクラウドの導入・運用サービスを提供しており多数の支援実績がございます。AWSの認定を受けるプロがヒアリングから対応し、スムーズなコミュニケーションでお客さまに合ったプランやご支援をご提案いたします。

運用支援は年中無休の保守サポートを提供しており、定常的なシステム保守や運用代行を実現します。以下のフォームから気軽にご相談ください。

5. まとめ

Bedrock IDEは、Amazon SageMaker Studio内に統合された、総合開発環境です。AIに詳しくない利用者でも直感的に操作できる環境を提供します。モデルの選択やカスタマイズが容易で、プロジェクトごとの作業スペースも用意されています。AIエージェントの構築は、直感的なUIを通じてモデルのテストや評価がリアルタイムで行え、簡単にプロトタイプを作成可能です。AWSのセキュリティ基準とスケーラビリティの恩恵を受け、高い信頼性と柔軟な料金体系が魅力です。

RECOMMEND

その他のコラム

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。