ChatGPT×RAGで実現する社内ナレッジ活用の最前線

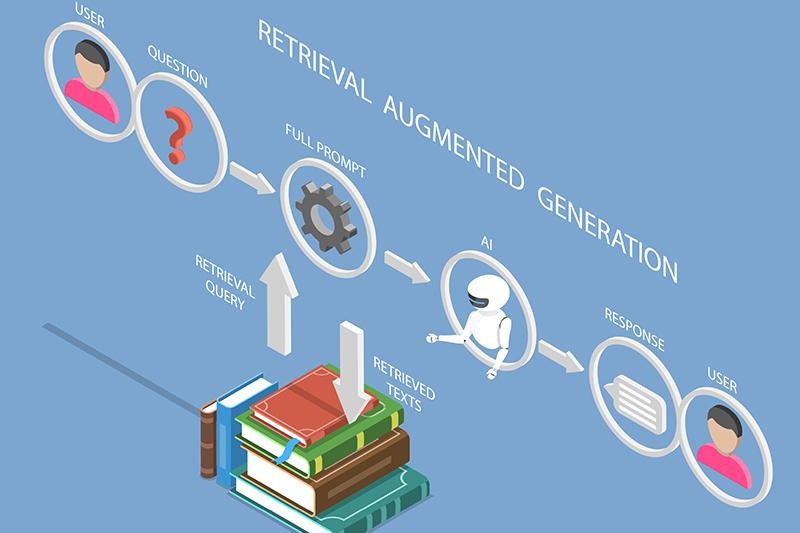

ChatGPTをはじめとする生成AIを、業務に活用する企業や自治体が増えています。しかし、正確性や情報セキュリティに課題があり、導入が進まないケースも散見されます。そこで注目されているのが「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」です。本記事では、ChatGPTとRAGを組み合わせるメリットやリスク、導入ステップについて解説します。

目次:

- 1. ChatGPT×RAGが注目される背景

- 1-1. 社内データ連携やナレッジ活用に対する関心の高まり

- 1-2. ChatGPTの業務活用における限界

- 1-3. RAGでできること

- 2. ChatGPT×RAGのメリット

- 2-1. 柔軟な対話と正確な情報のハイブリッド対応

- 2-2. 複雑な文脈・複数資料を統合した回答の実現

- 2-3. 属人化の排除と人的リソースの調整

- 3. ChatGPT×RAGの業務活用におけるリスクと課題

- 3-1. 情報セキュリティ管理上の課題

- 3-2. 運用管理・情報統制の煩雑化

- 3-3. ガバナンスやガイドラインの未整備による混乱

- 4. PoCから本番展開へ向けた導入・運用ステップ

- 4-1. スモールスタート(1部門×1業務)で進める

- 4-2. RAG導入時の要件整理

- 4-3. 導入後の評価・改善・定着に向けた環境整備

- 5. 生成AIサービス選びにお悩みならNTT東日本の「生成AIサービス」

- 6. まとめ

1. ChatGPT×RAGが注目される背景

企業や自治体における生成AI活用が加速するなかで、ChatGPTとRAGを組み合わせた取り組みに注目が集まっています。この背景には、社内ナレッジ活用に対する関心の高まりと、ChatGPT単体では解決しにくい課題の存在があります。

RAGとは?仕組みと導入メリット、使用の注意点をわかりやすく解説

1-1. 社内データ連携やナレッジ活用に対する関心の高まり

多くの企業では、業務マニュアルや議事録、過去の応対履歴など、日々膨大なナレッジが蓄積されています。しかし、それらの情報は部門ごとに分散していたり、共有の仕組みが不十分だったりするケースが多く、「情報があるのに使えない」という状態に陥りがちです。業務効率化や属人化の解消をめざすうえで、こうしたナレッジを部門横断で利活用することが大きな課題となっています。近年では「社内ポータルの見直し」や「FAQの整備」といった取り組みが増えており、それらを生成AIで高度化する動きとして、RAGが注目されています。

1-2. ChatGPTの業務活用における限界

ChatGPTは、自然な対話や文章生成に優れた性能を持ち、アイデア出しや文章作成補助などの用途で活用が進んでいます。しかし、あくまで汎用的な言語モデルであり、企業固有の業務知識や社内文書といった限定的な情報には対応できません。また、学習済みデータに基づいて回答を出力するため、最新情報に対応できなかったり、「ハルシネーション」を起こしたりするリスクもあります。これらの課題解決の手段として、外部のナレッジと連携するRAGの導入が検討されています。

1-3. RAGでできること

RAGは業務特化型の生成AI活用を実現する基盤として、多様な部門で導入が進められています。RAGを活用することで、ChatGPTに社内ナレッジベースを参照させることができ、さまざまな業務への応用が可能になります。詳細は下記の記事をご覧ください。

2. ChatGPT×RAGのメリット

ChatGPTとRAGを組み合わせることで、単体では実現できない高度な情報活用が可能になります。ここでは、特に実務上の効果が高い3つのメリットをご紹介します。

2-1. 柔軟な対話と正確な情報のハイブリッド対応

ChatGPTは、ユーザーの曖昧な表現や質問意図を柔軟にくみ取る「対話能力」に優れている一方で、情報の正確性や根拠の明示には課題が残ります。RAGはこの弱点を補う仕組みであり、ユーザーの質問に対して社内のナレッジベースやドキュメントから該当情報を検索・引用したうえで回答を出力します。この連携により、「聞き方が曖昧でも通じる自然な対話」と「文書に基づいた正確な回答」という、両者の強みを兼ね備えた対応が実現できます。

(例)社員が「契約申請はどのように行う?」と入力した際に、社内ポータルの手順書を参照しつつ、わかりやすい言葉で説明することが可能になります。

2-2. 複雑な文脈・複数資料を統合した回答の実現

通常の検索では、個別の文書やページ単位の情報を取得するだけで、内容の関連付けや再構成は人間の手に委ねられます。ChatGPT×RAGでは、関連する複数の文書から情報を横断的に抽出し、文脈に沿って統合・要約できます。これにより、ユーザーが知りたい内容を一つのまとまった回答として提示できるため、情報収集や判断の手間が大幅に軽減されます。特に、部門をまたぐ業務フローや方針確認など、複数部署に関係する情報に対して有効です。

(例)「新商品発売時の営業と広報の連携フローは?」という問いに対し、両部門のガイドラインや過去の実績をまとめて要約・提示します。

2-3. 属人化の排除と人的リソースの調整

ベテラン社員の経験やノウハウに依存した業務プロセスは、属人化のリスクを高めます。ChatGPT×RAGを活用することで、これまで口頭や個別対応で実施されていた、業務知識の引き継ぎを文書ベースで共有することが可能になり、業務を標準化できます。また、ヘルプデスクや教育担当などの負担軽減にもつながり、人的リソースをより付加価値の高い業務に活用することができます。

(例)ベテラン社員に集中していた問い合わせを、生成AIが一次対応することで、偏った業務負荷を軽減できます。

3. ChatGPT×RAGの業務活用におけるリスクと課題

ChatGPTとRAGの組み合わせは、業務効率やナレッジ活用に多くのメリットをもたらしますが、一方で導入・運用にあたっては慎重な検討が必要です。ここでは、特に注意すべき3つのリスクと課題を整理します。導入前にはこれらに対する対応方針を検討し、段階的な導入と体制整備を同時に進めることが求められます。

3-1. 情報セキュリティ管理上の課題

RAGを活用することで、ChatGPTが社内の文書やナレッジをもとに回答を出力できるようになりますが、そこには情報セキュリティ上の注意点があります。例えば、誤って機密性の高い情報が回答に含まれてしまう可能性や、クラウド経由で運用する場合には外部との通信経路で情報漏えいのリスクが生じることもあります。このようなリスクを回避するには、生成AIが参照する文書の範囲を適切に制御し、アクセス権限やデータの保存場所について明確な方針を定める必要があります。閉域環境やオンプレミスによる運用も検討すべきでしょう。

3-2. 運用管理・情報統制の煩雑化

小規模な検証段階では問題が顕在化しにくいものの、本格導入を進めていくと管理や統制の負担が徐々に大きくなっていきます。これを避けるには、利用者ごとのアクセス権限管理や利用履歴の記録、参照文書の更新対応など、継続的な運用業務が必要となります。また、RAGでは参照する文書の内容がそのまま出力結果に影響するため、古い情報や重複したナレッジが混在していると、誤解を招く回答につながりかねません。文書の整理や棚卸しを含めた情報管理の体制整備が求められます。

3-3. ガバナンスやガイドラインの未整備による混乱

生成AIを業務に導入するうえでは、「どこまで使ってよいのか」「出力をどう扱うべきか」といった運用ルールを明確にすることが不可欠です。しかし実際には、社内に生成AI活用の指針が整備されておらず、現場が迷いながら利用しているケースも散見されます。こうした事態を防ぐためにも、社内ガイドラインの策定と、利用部門への教育や方針の共有が重要になります。

4. PoCから本番展開へ向けた導入・運用ステップ

生成AIは導入すれば即効果が出るものではなく、業務との適合性やユーザーの受容性、データの質など、さまざまな要素を踏まえた検証と改善の積み重ねが求められます。導入から定着までの3つのステップについて解説します。

4-1. スモールスタート(1部門×1業務)で進める

PoC(概念実証)の段階では、まず1つの部門、1つの業務に対象を絞り、小規模な導入から効果を検証することが基本です。「社内ヘルプデスクでの問い合わせ対応」「営業部門における提案支援」「総務部の申請手続き支援」など、課題が明確で継続性のある業務から着手すると、改善点も見えやすくなります。また利用者にとっても、限定的な範囲でのトライアルであれば心理的なハードルが下がり、フィードバックを得やすいという利点があります。

4-2. RAG導入時の要件整理

導入に際しては、「どのような目的で」「どのような質問に答えさせたいか」を明確にしておく必要があります。目的が曖昧なまま導入を進めると、生成AIの回答が業務と噛み合わず、利活用が進まない原因となります。加えて、生成AIが参照する対象データも整理しておくことが重要です。ファイルの形式や保管場所、更新頻度などを踏まえ、適切な情報を構造化・カテゴライズしたうえでナレッジベースを構築することで、RAGの精度と有用性が大きく向上します。

4-3. 導入後の評価・改善・定着に向けた環境整備

運用を開始したあとは、継続的な評価と改善が不可欠です。利用者からのフィードバックをもとに、誤回答や情報不足の原因を分析し、ナレッジの追加や運用ルールの見直しを行うことで、回答品質を高めることができます。また、単なるツール導入にとどまらず、日常業務の一部として生成AIが定着するためには、現場担当者と管理部門の連携が重要です。操作マニュアルや活用ガイドの整備、定期的な研修・啓発活動を通じて、組織全体としての活用意識を育てていきましょう。

5. ChatGPT×RAGの課題を補う、NTT東日本の「生成AIサービス」

ChatGPT×RAGの活用は、社内ナレッジの利活用や業務効率化に大きな可能性をもたらしますが、前述した課題への対応を含めた運用定着にはより包括的な支援が必要です。こうした課題に対応できるのが、NTT東日本の「生成AIサービス」です。SaaS型で提供される同サービスは、RAG活用により信頼性の高い回答を得ることができるのはもちろん、プロンプトのテンプレート機能により、専門知識の必要がなく生成AI活用を促進する仕組みを提供します。また、生成AIの社内利用で培ったスキルを活用した研修やワークショップなどの伴走支援体制によって、運用の導入・定着を一貫してサポートします。導入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

6. まとめ

ChatGPTとRAGの組み合わせは、情報セキュリティや運用体制などを考慮して導入にあたれば、社内ナレッジを有効活用し、業務効率化や属人化の解消を図るうえで非常に有効な手段です。段階的に拡張を視野に入れ、まずはスモールスタートで試行することがおすすめです。生成AIの導入をお考えの方は、ぜひNTT東日本にお任せください!

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。