RAGシステムとは?導入メリットと構築のポイントを解説

生成AIの導入が進む中、社内ナレッジを活用して高精度な回答を実現する「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」を採用した生成AIシステムが注目されています。従来の生成AIでは難しかった、企業や自治体固有の情報への対応を可能にする仕組みとして、業務効率化や問い合わせ対応への活用が期待されています。本記事では、RAGの基本概念から導入メリット、構築のポイント、情報セキュリティ対策までをわかりやすく解説します。

目次:

- 1. RAGとは?

- 2. RAGが必要とされている背景

- 2-1. 生成AIの限界と業務適用における課題

- 2-2. 社内ナレッジの有効活用

- 2-3. 業種・業務別の活用ニーズの拡大

- 3. RAGを導入するメリット

- 3-1. 正確性・信頼性の向上

- 3-2. 業務効率化とコストの軽減

- 3-3. 生成AIとのハイブリッド化による柔軟な回答

- 4. RAG構築のポイント

- 4-1. 構成技術と構築に必要な要素の確認

- 4-2. PoCをはじめとする段階的な導入

- 5. RAG導入におけるセキュリティ・運用上の留意点

- 5-1. 情報漏えいリスクの把握とその対策

- 5-2. 継続的なデータベース更新とメンテナンス

- 5-3. 社内浸透のための工夫

- 6. RAG環境の構築をご検討中ならNTT東日本の「生成AIサービス」

- 6-1. 導入事例

- 7. まとめ

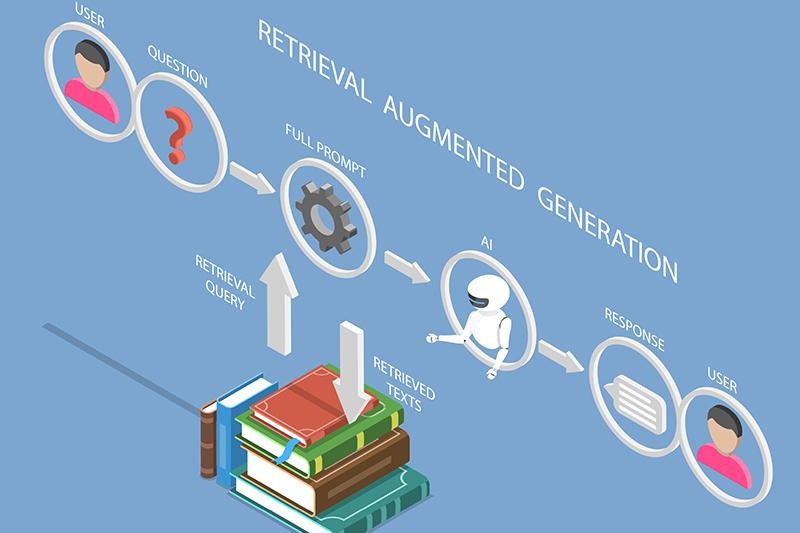

1. RAGとは?

RAGとは、生成AIが回答を出力する際に、あらかじめ設定した信頼性の高い外部情報を検索・参照させることで、プロンプトだけではコントロールしづらい出力精度を向上させる生成AIシステムです。検索(Retrieval)機能を拡張(Augmented)して、質の高い回答が生成(Generation)できることから、頭文字を取って「RAG」と呼ばれています。

2. RAGが必要とされている背景

生成AIの導入は急速に広がりつつありますが、現場での活用にあたっては「正確性」や「信頼性」の面で依然として課題が残ります。特に企業や自治体では、業務ごとに異なる知識が求められるため、汎用的な生成AIでは対応しきれない場面がしばしばあります。こうした背景から、社内のナレッジを組み合わせて回答を補強できるRAGが注目を集めています。以下では、RAGの必要性を3つの観点から詳しく解説します。

2-1. 生成AIの限界と業務適用における課題

従来の生成AIは、インターネット上の情報や学習した時点のデータに基づいて回答を生成するため、最新情報や組織固有の内容には対応できないという制約があります。また、もっともらしい間違った回答を生成する「ハルシネーション」のリスクも避けられません。業務での活用を前提とした場合、誤情報は意思決定ミスや情報漏えいなどにつながる可能性があり、業務上の重大な障害になりかねません。RAGはこのようなリスクを低減し、信頼性のある生成AIを実現する仕組みとして期待されています。

2-2. 社内ナレッジの有効活用

多くの企業・自治体では、業務マニュアルや報告書、技術資料など、膨大なナレッジが蓄積されています。しかし、これらの情報は部門・部署間で分断されていたり、形式がバラバラで検索性が低かったりと、十分に活用されていない現状が多く見られます。RAGは、このような分散した社内の情報資産を検索可能にし、生成AIの回答に活かすことで、知識の共有と再利用を促進します。

2-3. 業種・業務別の活用ニーズの拡大

RAGは、特定業種に限らず、さまざまな現場での実用性が高いという特徴があります。業務ごとに必要な情報は異なりますが、RAGを導入することで、質問に適した情報を検索し、生成AIが補完する仕組みが構築できます。

- 製造業:過去の不具合報告や技術文書をもとに、設計時やメンテナンス時のナレッジ支援ができる

- 金融業:法務・リスク部門でのレギュレーション検索支援が可能になる

- 営業職:トークスクリプトや提案内容、提案資料・報告書などが自動作成できる

- 自治体:条例・申請手続きに関する住民対応の効率化が図れる

3. RAGを導入するメリット

RAGは、特に正確性・業務効率・柔軟性の3つの観点から、その導入価値が高く評価されています。

3-1. 正確性・信頼性の向上

RAGの最大の特長は、生成AIが社内ナレッジを検索・参照したうえで回答を出力できる点にあります。この仕組みにより、生成AIは曖昧な知識や推測に頼ることなく、確かな根拠に基づいた情報を提示できます。製品仕様や業務手順に関する質問に対しては、技術資料やマニュアルを参照しながら内容を構成することで、正確性が担保されます。法令や社内規程に準拠した対応が求められる場面でも、RAGを活用することで信頼性の高い回答を実現できます。

3-2. 業務効率化とコストの軽減

RAGの導入により、問い合わせ対応や社内マニュアルの検索に要する時間が大幅に短縮されます。よくあるケースとして、パスワード再設定の手順確認やソフトウェア利用方法の案内などは、生成AIが即時に回答できるようになります。こうした自動応答の仕組みによって担当者の負担が軽減され、コア業務に人的リソースを集中させることができます。

3-3. 生成AIとのハイブリッド化による柔軟な回答

RAGは、検索と生成の両機能を組み合わせることで、業務の背景に沿った柔軟な回答を可能にします。形式にとらわれない自然な質問にも対応でき、関連する社内ドキュメントを参照しながら、わかりやすく整理された回答を提示します。例えば、申請業務における「必要な書類を知りたい」という問いに対しては、社内ガイドラインに基づいて手続きの流れや提出物を的確に案内します。このように、誰もが必要な情報にスムーズにアクセスできる環境を構築できます。

4. RAG構築のポイント

RAGを実用的に構築するためには、社内ナレッジの整備や検索基盤の精度確保、セキュリティ管理、導入フェーズの設計など、多角的な検討が必要です。実運用に向けた構築の要点を整理します。

4-1. 構成技術と構築に必要な要素の確認

RAGは、LLMによる自然言語生成と、文章や画像などのデータをコンピュータが理解しやすい数値に変換(ベクトル化)する「Embedding(エンベディング:埋め込み表現)」技術を組み合わせて構築されます。Embeddingされたデータは専用の検索システムに蓄積され、質問の文脈に即した情報取得を実現します。構築にあたっては、ナレッジの粒度や検索範囲を定義する検索スキーマの設計も、回答の品質に大きく影響します。特に重要なのが、ナレッジベースの精度と網羅性です。不正確な情報や古い文書が含まれると、生成AIの出力信頼性が損なわれるため、構築初期のデータ整備が成否に大きく影響します。

4-2. PoCをはじめとする段階的な導入

RAGは一気に全社展開するのではなく、小さなユースケースから導入し、効果を検証しながら段階的に拡張するPoCの実施が推奨されます。PoCでは、対象業務を限定し、実際に生成AIがどのような回答を返すか、ユーザーがどのように活用するかを観察し、運用面や技術面の課題を洗い出します。例えば、社内FAQ対応や特定部門の業務マニュアル検索などの定型的なやり取りから導入し、検証を始めることで、大規模展開がスムーズになります。PoCで得られた知見は、ナレッジ構造の見直しや検索精度のチューニング、UIの改善などに活用します。試行と改善を繰り返すプロセスが、RAGの導入には不可欠です。

5. RAG導入におけるセキュリティ・運用上の留意点

RAGの導入にあたっては、単に技術を整えるだけではなく、情報セキュリティや運用体制に関する配慮も不可欠です。生成AIが社内ナレッジを扱う以上、データの保護と継続的な管理、現場への定着まで含めた運用設計が求められます。

5-1. 情報漏えいリスクの把握とその対策

RAGで社内の機密情報や業務上で重要な資料を生成AIの検索対象とした場合、それらの情報が出力結果に含まれる可能性があります。そのため、アクセス権限の制御やTLSをはじめとする通信経路の暗号化など、一般的な業務システムと同様の情報セキュリティ措置を講じることが大切です。また、検索履歴や生成結果に関する操作ログの取得・保管を行い、不正利用や情報漏えいリスクに備える体制づくりも求められます。クラウド型AIサービスを利用する場合には、データ送信範囲の明確化や外部連携時の安全性も確認が必要です。

5-2. 継続的なデータベース更新とメンテナンス

RAGの検索対象となるナレッジベースは、一度構築して終わりではなく、業務変更や制度改定にあわせて定期的に見直す必要があります。新たな文書の追加、不要な情報の削除、古くなった内容の差し替えを行わなければ、生成AIの回答精度も次第に低下していきます。Embeddingを再実行し、ベクトルデータベースを最新状態に保つ運用体制も重要です。メンテナンス作業は自動化できる部分もあるため、初期構築時から更新フローを設計しておくと効率的です。

5-3. 社内浸透のための工夫

RAGは導入するだけで成果が出るわけではなく、利用者にとって使いやすい設計と、業務フローに自然に組み込まれる導線づくりが不可欠です。例えば、日常業務で使っているチャットツールやポータルサイトと連携することで、検索の手間を感じさせない仕組みを整えます。また、現場の声をもとにUIや回答精度を改善するフィードバックループを確立することも重要です。定着を促すためには、マニュアルや研修だけでなく、実際の活用メリットを伝える社内広報も有効です。

6. RAG環境の構築をご検討中ならNTT東日本の「生成AIサービス」

SaaS型で提供するNTT東日本の「生成AIサービス」では、社内データを活用できるチャット型のAIアシスタントとして日々の業務を強力に支援します。また、情報セキュリティに配慮し、生成AIを安全に利用するためのサポートや知識・技術習得のための研修などをオプションにて実施できます。もちろん、今回解説したRAGの構築も可能です。適切な生成AI環境のカスタマイズをトータルでサポートいたしますので、サービス導入をご検討中の方は、NTT東日本にご相談ください。

6-1. 導入事例

NTT東日本の生成AI伴走支援は、すでに複数の自治体や企業で導入され、成果を上げつつあります。ここでは、自治体での導入事例として、藤沢市、横浜市の取り組みをご紹介します。

6-1-1. 「藤沢DX」への活用 - 藤沢市役所 さま

藤沢市役所さまは、人口減少と職員数の減少が見込まれる中、市民への行政サービスを維持・向上させるために「藤沢DX」を推進。職員の業務効率化や、質の高いサービス提供を目的として、RAGを活用したNTT東日本の自治体向け生成AIソリューションを導入しました。

| ソリューション検証効果 |

|---|

|

| NTT東日本選定のポイント |

|---|

|

導入事例の詳細はこちらをご覧ください

来る職員減少に備え、RAG構築による課題解決を検証。「藤沢DX」における生成AIソリューションのユースケースに迫る

6-1-2. 事務事業やデータ活用業務に「RAG」を活用 – 横浜市さま

横浜市さまでは、2022年から「横浜DX戦略」を推進しており、事務手続きをDX化することで、市民サービスの向上と職員の負担軽減を実現しました。2023年12月からは、さらなる効率化を求めて生成AIの全庁導入などの取り組みを進めてきました。そして、より実用性の高い環境での活用をめざし、2024年11月から「RAG」の実証を実施。生成AIの導入効果を高めるため、導入準備や業務プロセスの改善といった伴走支援を行いました。

| ソリューション検証効果 |

|---|

|

| NTT東日本選定のポイント |

|---|

|

導入事例の詳細はこちらをご覧ください

7. まとめ

RAGは、生成AIと社内ナレッジを融合し、正確かつ柔軟な情報活用を実現するシステムです。構築を検討している場合は、PoCから段階的に進め、自社に適した形での実装をめざしましょう。生成AIの導入をお考えの方は、ぜひNTT東日本にお任せください!

RECOMMEND

その他のコラム

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。