VPN接続が遅いのを簡単に解決できる!原因別8つの対策ポイント

クラウドサーバーやネットワークなど、クラウドに関する情報満載のNTT東日本メールマガジンはこちらからご登録ください。

トンネリングや暗号化技術などでインターネット接続の安全性を高めるVPNは、コストを抑えてセキュリティを高められる一方で、通信速度が遅くなるのが気になるという方も多いのではないでしょうか。

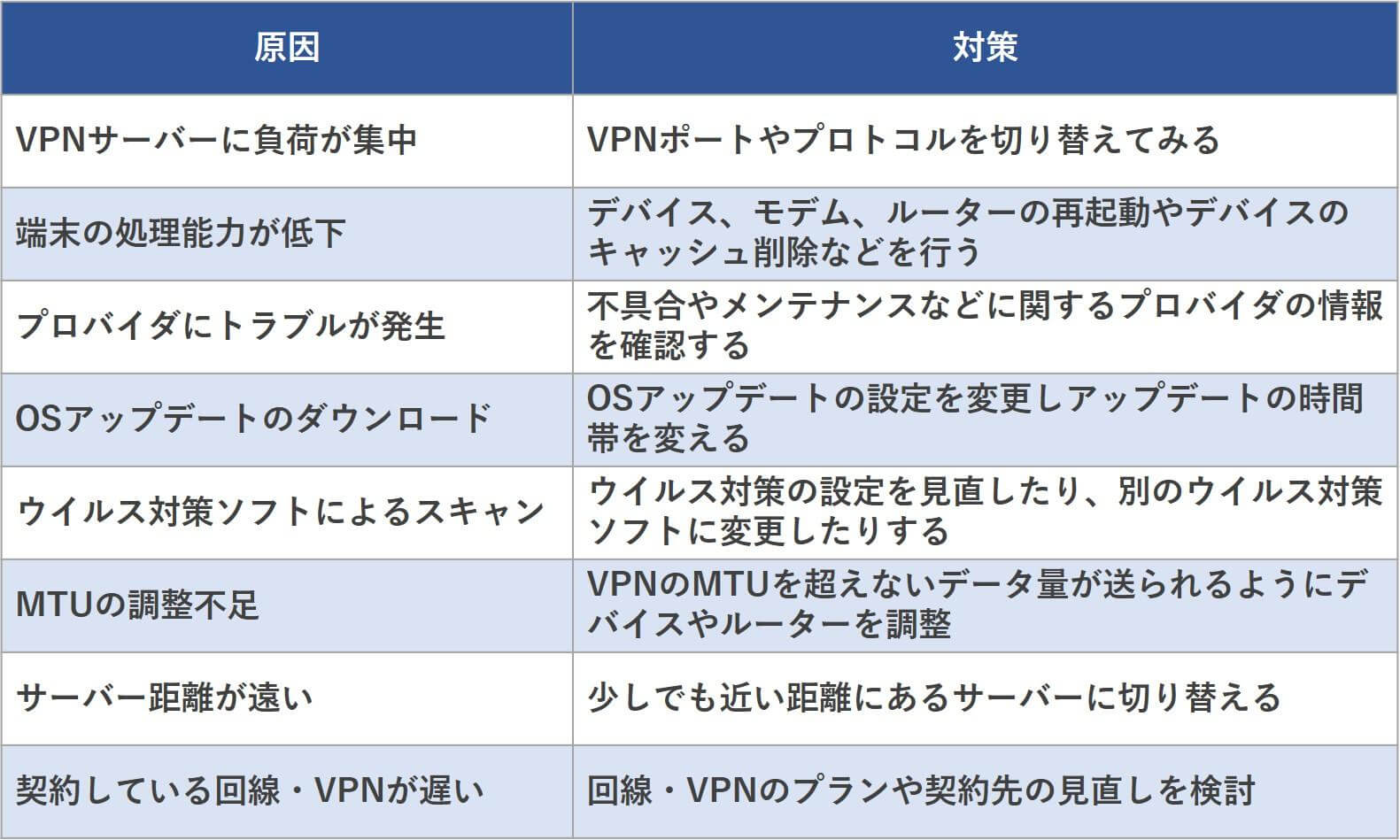

VPNで通信速度が遅い代表的な原因として、次の7つが挙げられます。

| VPNが遅い代表的な原因 |

|---|

|

【原因1】VPNサーバーに負荷が集中している 【原因2】端末の処理能力が低下している 【原因3】プロバイダにトラブルが発生している 【原因4】OSアップデートのダウンロードが行われている 【原因5】ウイルス対策ソフトによるスキャンを実施している 【原因6】MTUの調整が不十分である 【原因7】サーバー距離が遠すぎる 【原因8】契約している回線・VPNが遅い |

上記のような原因が単体でまたは複合的に発生すると、VPN接続の通信速度は遅くなってしまうでしょう。しかし、各原因に対応する対策を的確に行うことで、通信速度を回復させることは可能です。

| VPNが遅い!原因別対策の一例 | |

|---|---|

| 原因 | 対策例 |

| VPNサーバーに負荷が集中 | VPNポートを切り替える |

| 端末の処理能力が低下 | 再起動を行う |

| プロバイダのトラブル | プロバイダの情報を確認する |

| OSアップデートのダウンロード | OSアップデートの設定を変更する |

| ウイルス対策ソフトによるスキャン | ウイルス対策ソフトの設定を見直す |

原因ごとの対策を行うこと以外に、ポイントを押さえてVPN選びを行うことでも、快適な環境を手に入れることができます。

このように、VPNの通信速度の遅さに悩まされずに使いこなすためには、VPNが遅い原因と対策を具体的に把握すること・適切なVPNを選ぶためのポイントを押さえておくことが大切です。

そこで今回は、VPNを快適に運用するために知っておくべき以下のポイントを解説します。

- VPNが遅い原因

- VPNが遅い場合の対策

- 遅くてもVPNを使うべき理由

- 最適なVPNを選ぶためのポイント

このようなポイントを把握しておくことで、業務やインターネットの利用状況に合わせて、最適なVPNを選ぶことができるようになるでしょう。通信環境の安全性の高さと快適なレスポンスを両立させるためにも、VPNの基本を確認してみてください。

目次:

- 1.VPNは仕組み上、通信速度が遅くなりやすい

- 2.VPNが遅い原因8つ

- 2-1.【原因1】VPNサーバーに負荷が集中

- 2-2.【原因2】端末の処理能力低下

- 2-3.【原因3】プロバイダのトラブル

- 2-4.【原因4】OSアップデートのダウンロード

- 2-5.【原因5】ウイルス対策ソフトによるスキャン

- 2-6.【原因6】MTUの調整が不十分

- 2-7.【原因7】サーバー距離が遠すぎる

- 2-8.【原因8】契約している回線・VPNが遅い

- 3.【原因別】VPNが遅い場合に対策したいポイント8つ

- 3-1.【対策1】VPNポートなどを切り替える

- 3-2.【対策2】再起動を行う

- 3-3.【対策3】プロバイダの情報を確認する

- 3-4.【対策4】OSアップデートの設定を変更する

- 3-5.【対策5】ウイルス対策ソフトを見直す

- 3-6.【対策6】MTU/MSSを調整する

- 3-7.【対策7】サーバーの切り替えを行う

- 3-8.【対策8】回線・VPNを見直す

- 4.VPN選びの着目ポイント5つ

- 4-1.ビジネスなら有料がおすすめ

- 4-2.セキュリティ

- 4-3.通信速度

- 4-4.対応デバイス

- 4-5.サポート体制

- 5.VPNだけで大丈夫?複層的ネットワークセキュリティ対策方法

- 5-1.ゼロトラスト

- 5-2.UTM

- 6.御社に最適なVPN選びはNTT東日本にお任せください

- 6-1.【ポイント①】課題解決も手間の軽減もまとめて実現

- 6-2.【ポイント②】隠れコストまで可視化した最適なプランをご提案

- 6-3.【ポイント③】24時間365日の対応・保守で運用開始後も安心

- 7.まとめ

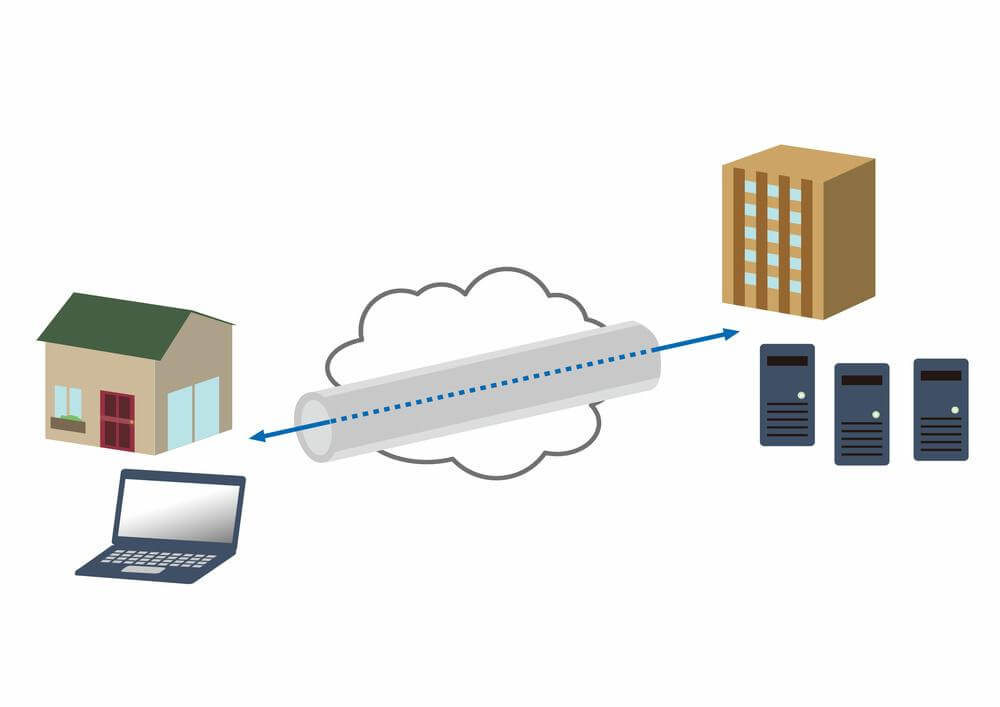

1. VPNは仕組み上、通信速度が遅くなりやすい

VPN(Virtual Private Network)とは、安全にインターネット接続をするための通信技術の1つです。仮想専用線と呼ばれることもあります。文字通り、物理的に専用線を引くことなく、暗号化などの技術を駆使して専用線を使ったときに近い安全な通信経路を確保する手法です。

具体的には、トンネリングした通信経路の中を、カプセル化し暗号化した情報を行き来させるといったセキュリティを高める技術を二重三重に組み合わせることで、VPNは安全な通信環境を確保しています。

| VPNの仕組み | |

|---|---|

| トンネリング |

|

| カプセル化 |

|

| 暗号化 |

|

このようなVPNを活用することで、専用線を設置する場合と比べてコストを格段に抑えて安全な通信環境を確保することが可能です。そのため、テレワークやクラウド接続時・拠点間通信などで活用されています。

ただし、二重三重にセキュリティ対策を講じたうえで通信を行うというVPNの仕組み上、場合によっては通信速度が遅くなることもあるでしょう。

2. VPNが遅い原因8つ

VPNを利用した際に通信速度が遅くなる原因として、代表的なものは次の8つです。

| VPNが遅い代表的な原因 |

|---|

|

【原因1】VPNサーバーに負荷が集中している 【原因2】端末の処理能力が低下している 【原因3】プロバイダのトラブル 【原因4】OSアップデートのダウンロード 【原因5】ウイルス対策ソフトによるスキャン 【原因6】MTUの調整が不十分 【原因7】サーバー距離が遠すぎる 【原因8】契約している回線・VPNが遅い |

上記のような原因が1つだけ発生していることもあれば、複数発生していることもあります。

それぞれどういうことなのか、以下で詳しく確認してみましょう。

2-1. 【原因1】VPNサーバーに負荷が集中

暗号化処理を行っているVPNサーバーにアクセスが集中し負荷が許容量を超えると、通信速度が遅くなります。

VPNの処理能力には上限があるため、それを超えてアクセスが集中している場合、暗号化処理が終わるまで待ち時間が発生し通信速度が遅くなってしまうのです。

例えば、

- 同じ時間帯に多くの利用者が同じサーバーに集中している

- 暗号化が高度過ぎて時間がかかっている

- 画像や動画が多いなどサイズの大きいサイトを閲覧している

場合などに、VPNにかかる負荷が許容量を超えやすくなるでしょう。

2-2. 【原因2】端末の処理能力低下

デバイスやモデム・ルーターは、継続して使い続けると処理能力が低下する場合があり、このような場合も通信速度は低下してしまいます。

端末は、データなどを処理する際にメモリと呼ばれる作業領域を使っていますが、長時間作業をしていると作業過程でバックグラウンドで起動されたアプリケーションなどが積み重なって、メモリを圧迫してしまうことがあるのです。

このような場合、作業領域が少なくなるので処理が遅くなり、通信速度も下がってしまいます。

2-3. 【原因3】プロバイダのトラブル

プロバイダで何らかのトラブルが発生している場合も、VPNの通信速度が遅くなってしまうことがあります。

VPN接続はインターネット回線を通じてデータのやり取りをするため、インターネット接続環境が安定していないと、通信速度も安定しません。機器トラブルや自然災害など、さまざまな要因で通信障害は発生し得ます。

このような場合にも通信速度は上がらないため、他の対策をしても効果が見られない場合は確認が必要です。

2-4. 【原因4】OSアップデートのダウンロード

OSアップデートのダウンロードが行われている場合も、通信速度が遅くなる原因の一つです。

WindowsやmacOSなど、コンピューターを動かすための基本ソフトウェアをOS(Operating System)と呼びます。これらのOSは、機能性やセキュリティの向上のため定期的にアップデートが必要です。

アップデートの際はダウンロードするデータ量が大きくなる場合も多いことから、バックグラウンドなどでアップデート処理を行っている場合、通信速度は下がってしまいます。

なお、OSアップデートの時間帯は、設定で自由に変更することが可能です。

2-5. 【原因5】ウイルス対策ソフトによるスキャン

デバイスにウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、設定によってスキャンに伴う通信速度の遅延が発生する可能性があります。

ファイアウォールなどのウイルス対策ソフトは、外部からのウイルス感染や不正アクセスを防ぐことができるため、安全にインターネットを利用するうえで欠かせないツールです。

しかし、常にウイルス対策ソフトがインターネットの通信状況に異常が無いかチェックするため、チェック処理に時間がかかり、通信速度が落ちてしまう場合があります。

通信速度を上げるためにウイルス対策ソフトを削除するのは安全性を損なうのでやめるべきですが、設定を見直してみるのはよいでしょう。

2-6. 【原因6】MTUの調整が不十分

MTU(Maximum Transmission Unit)とは、通信機器などが一度に送ることのできるデータ量の最大値に関する設定です。このMTUの数値がデバイス類と、VPNとの間で合っていないと通信速度が遅くなってしまいます。

例えば、パソコンのMTUが1500・VPNのMTUが1454であった場合、パソコン側から送信されたデータをVPN側で1454以内の2つのデータに分割したうえで通信するという余計な処理が発生するため、通信にラグが生じてしまうのです。

MTUは、デバイスとVPN間で差があればあるほど通信に遅延が生じやすくなるので、快適な通信環境を構築するためにも、一度デバイスやルーターの数値を確認しておくとよいでしょう。

2-7. 【原因7】サーバー距離が遠すぎる

デバイスなどがある場所とVPNサーバーとの距離が離れすぎている場合も、通信速度は遅くなってしまいます。

VPNサーバーとは、セキュリティ対策などを行うVPNのための機器です。VPNを利用するには、まずVPNサーバーにアクセスする必要がありますが、サーバーが設置されている場所が遠いと、それだけアクセスまでに時間がかかってしまいます。

例えば、オフィスが日本にあるのにサーバーが北米にあると、サーバーにたどり着くまでに時間を要するので、通信速度自体も低下してしまうのです。

速度が気になる場合は、現在アクセスしているサーバーがどこのサーバーなのか把握しておくようにしましょう。

2-8. 【原因8】契約している回線・VPNが遅い

契約しているインターネット回線やVPNサーバーの提供可能な通信速度がそもそも遅い場合は、他の通信速度を低下させる原因が組み合わさった際に、業務に支障が出るほど速度が落ち込みやすくなります。

特に無料のVPNの場合、通信速度が遅くなりがちです。提供可能な通信速度は、契約しているプランやサービス提供事業者によってさまざまですので、すでに業務に支障が出るほど遅い場合には、サービスの切り替えも検討したほうがよいでしょう。

3. 【原因別】VPNが遅い場合に対策したいポイント8つ

VPNが遅いと感じたら、試してみるべき対策は次のとおりです。

| VPNが遅い場合の対策8つ |

|---|

|

【対策1】VPNポートなどを切り替える 【対策2】再起動を行う 【対策3】プロバイダの情報を確認する 【対策4】OSアップデートの設定を変更する 【対策5】ウイルス対策ソフトを見直す 【対策6】MTUを調整する 【対策7】サーバーの切り替えを行う 【対策8】回線・VPNを見直す |

どのようなときに効果的なのか、具体的にどのように対策を行えばよいのかを、以下で解説します。

3-1. 【対策1】VPNポートなどを切り替える

VPNサーバーに負荷が集中していて通信速度が遅くなっている場合に効果的なのが、VPNポートやプロトコルを切り替えてみるという対策です。

ポートやプロトコルは複数ありますが、もっとも快適なものが自動で選ばれるわけではありません。そのため、手動でポートを切り替えることで負荷の少ない環境で利用できたり、プロトコルを変更することで処理スピードが上がったりする可能性があります。

ポート・プロトコルは、VPNを利用するためにデバイスにインストールしたアプリケーションを開き、該当箇所の設定を変更することで切り替えることが可能です。

3-2. 【対策2】再起動を行う

デバイス・モデム・ルーターの再起動やデバイスのキャッシュ削除などを行うことも、通信速度を回復させるために試してみたい対策です。端末の処理能力低下が原因である場合に効果を発揮します。

継続使用したことでメモリなどが圧迫されて処理能力が落ちている場合、端末を再起動することでメモリに蓄積されていた負荷をリセットすることが可能です。

また、キャッシュを定期的に削除することでも、端末の動作を軽くすることができる場合があります。なお、キャッシュとは、一度アクセスしたデータやサイトを再度開く際に、すぐ開けるようにパソコンなどが自動で保存している読み込みデータのことです。

3-3. 【対策3】プロバイダの情報を確認する

不具合やメンテナンスなどに関するプロバイダの情報を確認することも、VPNが遅い理由を正しく把握し適切な対応をするうえで大切です。

自力で実施可能な対策をいくつか試してみても通信速度がとても遅い場合は、すぐに回線やVPNの変更を検討するのではなく、プロバイダの状況をまず確認してみてください。プロバイダのトラブルと把握できれば、見直しをしなくて済み余計なコストをかけずに済みます。

プロバイダの状況は、公式ホームページやSNS・直接お問い合わせするなどの方法で、確認することが可能です。

3-4. 【対策4】OSアップデートの設定を変更する

OSアップデートのダウンロードが原因でVPNが遅くなっている場合、OSアップデートの設定を変更しアップデートの時間帯を変えることで解決が可能です。

アップデートや更新に伴う再起動を自動で行う時間帯は、各デバイスの設定画面で自由に変更できます。業務でデバイスを使用しない時間帯に、アップデートされるように変更しておきましょう。

3-5. 【対策5】ウイルス対策ソフトを見直す

ウイルス対策ソフトの通信速度が遅い原因になっている場合、ウイルス対策の設定を見直したり、別のウイルス対策ソフトに変更したりすることで、通信速度を上げることができます。

| ウイルス対策ソフトの見直し例 | |

|---|---|

| ウイルス対策ソフトによるデバイスのスキャンが原因でVPNが遅くなっている場合 | 業務時間外に定期スキャンするなど、スキャンのスケジュールに関する設定を変更する |

| デバイスの処理能力を超える重たいウイルス対策ソフトを使用しているためにVPNが遅くなっている場合 | スペックが高くないデバイスでも軽快に動作し、アンチウイルス性能も高い別のウイルス対策に変える |

ウイルス対策ソフトがVPNの遅い原因かどうかは、対象となる対策ソフトを短時間停止することや、動作の軽い別のソフトウェアと一時的に入れ替えるなどで、確認することが可能です。万一、ウイルス対策ソフトを一時停止する場合は、ウイルス感染や不正アクセスのリスクが高くなるため慎重に行いましょう。

3-6. 【対策6】MTU/MSSを調整する

MTUとは一度に送れるデータの最大値で、MSS(Maximum Segment Size)とは一度に受信可能なデータの最大値のことです。

VPNのMTUを超えるデータ量が送信されると、データをMTUサイズ以内に分割する処理が発生するため、通信速度は遅延します。そのため、最初からVPNのMTUを超えないデータ量が送られるように、デバイスやルーターを調整しておく必要があるのです。

具体的には、

- パソコンなどのMTUをVPNのMTUに合わせて調整する

- VPNルーターのMTU/MSSをVPNのMTUに合わせて調整する

の方法があるでしょう。一般的には、VPNルーターをVPNのMTUに合わせて調整するほうが簡単なので、おすすめです。

3-7. 【対策7】サーバーの切り替えを行う

VPNのサーバー距離が遠すぎることで通信速度が遅くなっている場合は、サーバーの切り替えを行うことで解決できます。

物理的な距離が近いサーバーに切り替えることで、サーバーにアクセスする時間が短縮され、通信速度を改善することができるためです。

一般的に、VPNのサーバーは複数あり、任意のサーバーを選ぶことが可能です。日本にオフィスがある場合であれば日本のサーバーが最適ですが、無い場合は少しでも近い距離にあるサーバーを選びましょう。例えば、アメリカサーバーと韓国サーバーがある場合、韓国サーバーのほうが通信速度は早くなります。

3-8. 【対策8】回線・VPNを見直す

複数の対策を試しても効果が出ない場合、インターネット回線やVPNが提供可能な通信速度が遅いことが考えられるため、回線・VPNのプランや契約先の見直しを検討しましょう。

VPNは、サービスによって通信速度に大きな差があります。VPNサーバーのスペックや設置場所・暗号化処理の方法などによって、通信速度が変動するためです。一般的に、無料より有料の方が、格段に通信速度は速くなる傾向にあります。

なお、現在どの程度の通信速度が出ているのか簡単に知りたい場合は、インターネットで「スピードテスト」と検索すると計測用サイトが複数ありますので、そこで確認が可能です。

4. VPN選びの着目ポイント5つ

ポイントを押さえたVPN選びをすることで、業務がはかどる快適で安全な通信環境を構築することができます。特に着目すべきポイントは、次の5つです。

| VPN選びの着目ポイント5つ |

|---|

|

VPN選びのポイントを把握して、使いやすく効果的に活用できるニーズに合ったVPNを導入しましょう。

4-1. ビジネスなら有料がおすすめ

VPNには無料のサービスも多数ありますが、ビジネスで利用するなら有料を選びましょう。有料のサービスの方が、セキュリティ・通信速度・サポートといった面で高品質である傾向にあるためです。

無料のVPNでは、暗号化が十分でなくサイバー攻撃の対象となったり、VPNサービス提供会社の従業員による情報漏えい事案が発生したりするリスクがあります。また、使用できるデータ量に上限が定められている場合や広告表示される場合などもあり、業務をスムーズに遂行する上で妨げとなる危険性があるでしょう。

なお、有料のサービスを検討する際は、業務においてVPNをどのように使用することになるか具体的に想定しましょう。必要な機能・通信速度を備えるものを選び、オーバースペックにならないように契約することで、コストパフォーマンスをよくすることができます。

4-2. セキュリティ

VPNサービスを比較検討する際は、どの程度のセキュリティレベルを備えているのか・自社の必要とするセキュリティレベルを満たせる水準なのかという点を必ず確認しましょう。

一言でVPNと言っても、データを暗号化する方式などはサービスによって異なり、実現できるセキュリティレベルはさまざまです。もちろんセキュリティレベルは高ければ高いほど安心ではありますが、その分、価格が高くなったり、通信速度が低下しやすくなったりする側面もあります。

そのため、VPNを使用する業務で求められるセキュリティレベルから見て、ちょうどよいセキュリティ水準のVPNサービスを選ぶことが大切です。

4-3. 通信速度

どの程度の通信速度が出せるVPNなのか確認し、できるだけ通信速度が速く安定しているサービスを選ぶようにしましょう。

VPNは、暗号化などセキュリティを向上させるためにデータを処理して送受信する関係上、VPNを使用しない場合よりも通信に時間がかかりがちです。そのため、少しでも速度の速いVPNサービスを選んでおくことが、効率的に業務を進める上では重要になります。

サーバーについても、

- 数は多いほうが安定して通信しやすくなる

- サーバーの設置場所がオフィスから近いほど通信速度は速くなる

という関係にありますので、あわせて確認しておくのがおすすめです。

「どのサービスで通信が速く安定しているのか、よくわからない」という場合は、ほとんどの有料サービスで無料お試し期間を設定しているので、実際に使って確かめてみましょう。

4-4. 対応デバイス

業務上、パソコン以外にスマートフォンやタブレットなどのデバイスをVPN経由で使用する場合、事前に対応状況を確認しておきましょう。

また、OSについてもVPNサービスによって対応状況が変わります。WindowsやmacOSは、ほとんどのサービスが対応しているでしょうが、Linuxなどは対応していない場合も多いため注意が必要です。

このように、具体的な利用シーンを想定して必要な条件を満たすか確認しておくことで、失敗しないVPN選びが可能になります。

4-5. サポート体制

もしもの時のサポート体制や日ごろの運営体制も、VPNを安定運用するうえで重要なチェックポイントです。

通信トラブルや機器の不具合などは、どれだけ対策を取っていても発生するリスクがあります。サポートが充実したVPNサービスを選んでおくことで、迅速に労力をかけずに復旧できるので安心です。以下の点を確認しておきましょう。

- 24時間体制のサポートがあるか

- 海外のサービスの場合、日本語対応は充実しているか

また、VPNの安全性を高めるうえで、運営状況が信頼できるサービス提供事業者を選ぶことが大切です。

- 不要なログを保持していないか

- 過去の実績は優良か

などを確認しておきましょう。

5. VPNだけで大丈夫?複層的ネットワークセキュリティ対策方法

VPNは有効なセキュリティ対策の1つですが、VPNだけ導入すればセキュリティ対策は万全というわけではありません。

VPNはあくまでもインターネット回線上の通信時の安全性を高める手段であって、デバイス自体は別の手段で保護する必要がありますし、従業員の情報リテラシーが低ければ情報漏えいやウイルス感染は容易に発生するためです。

このように、テレワークの増加やデジタル化の進展でネットワークセキュリティの重要性がますます高まっている中、複層的なネットワークセキュリティ対策の講じ方が必要になってきています。

| 複層的なネットワークセキュリティ対策方法の例 |

|---|

|

ここでは上記の対策方法について把握し、VPNだけでなく総合的な情報セキュリティ対策の必要性はないか確認してみましょう。

5-1. ゼロトラスト

ゼロトラスト(Zero Trust)とは、名前のとおりどのような環境も無条件に安全であると信頼せず、すべての通信・アクセスを検証するというセキュリティ対策のあり方です。

これまでは「会社内にデータがある間は安心だけれど、インターネットに接続してしまうと危険だからインターネット関係だけに対策をする」といった形で、「安全な環境」「危険な環境」を仕分けし、危険な環境に対してのみ対策をするのが主流でした。

しかし現代では、会社内にデータを保存していても、不正アクセスや従業員の過失などで簡単に情報は漏えい・毀損してしまいます。クラウドの普及に伴い、重要な情報の保管場所は会社内だけにはとどまらなくなりました。このように、安全・危険が仕分けできなくなった現在、ポイントだけを保護するのでは不十分なのです。

そんな中で、ゼロトラストが注目を集めています。ゼロトラストとは、すべての情報アクセス時に毎回認証を行い、あらゆる端末でウイルス感染対策と監視を行うとともに、ネットワーク・クラウドの対策も行う仕組みです。

複数の対策を同時に行うため導入時にコストがかかるデメリットがある一方で、セキュリティの飛躍的な向上と安全なネットワーク環境を活かした多様な働き方の実現ができるという大きなメリットがあります。

5-2. UTM

UTM(Unified Threat Management)とは、統合型脅威管理とも呼ばれる総合的なセキュリティ対策を行うことのできるシステムのことです。さまざまな種類のセキュリティ対策ソフトの機能を、まとめてまかなえるサービスと考えておけばよいでしょう。

アンチウイルス・ファイアウォールなどさまざまなセキュリティ対策ソフトがありますが、これらは種類ごとに守備範囲が異なり、できること・できないことに違いがあります。例えばファイアウォールだけあっても、すべてのセキュリティ脅威に対策できるわけではないのです。

UTMではその弱点を克服し、1つのシステムで以下の6つの機能を備えています。

| UTMの代表的な機能 | |

|---|---|

| ファイアウォール(Firewall) |

|

| アンチウイルス (Anti Virus) |

|

| アンチスパム (Anti Spam) |

|

| Webフィルタリング |

|

| IDS/IPS (Intrusion Detection System、Intrusion Prevention System) |

|

| アプリケーション制御 |

|

UTMは、機器を設置するタイプの他にクラウド型のサービスもあり、ニーズに合わせて選ぶことが可能です。現在導入しているセキュリティ対策ソフトが十分かどうかわからない場合は、導入を検討することをおすすめします。

6. 御社に最適なVPN選びはNTT東日本にお任せください

「VPNの見直しをしたいけれど、どこに変えればよいのかわからない」

「プロのおすすめを聞いてみたい」

そのような場合、まずは、NTT東日本に相談してみるのがおすすめです。

NTT東日本では、VPNといったネットワーク環境の見直しから端末・クラウド環境に至るまで、総合的にサポートを行っています。

初めての方も

- 無料の個別相談会で貴社の状況に合わせてご相談いただける

ため、安心です。検討段階でも、お気軽にご相談いただけます。

また、NTT東日本に相談してみることで、以下のような嬉しいポイントも。

| NTT東日本に相談すると嬉しい3つのポイント | |

|---|---|

| ポイント1 | NTT東日本に任せると、課題解決も手間の軽減もまとめて実現できる |

| ポイント2 | 隠れコストまで可視化して、最適なプランの提案を受けられる |

| ポイント3 | 24時間365日の対応・保守で安心感が違う |

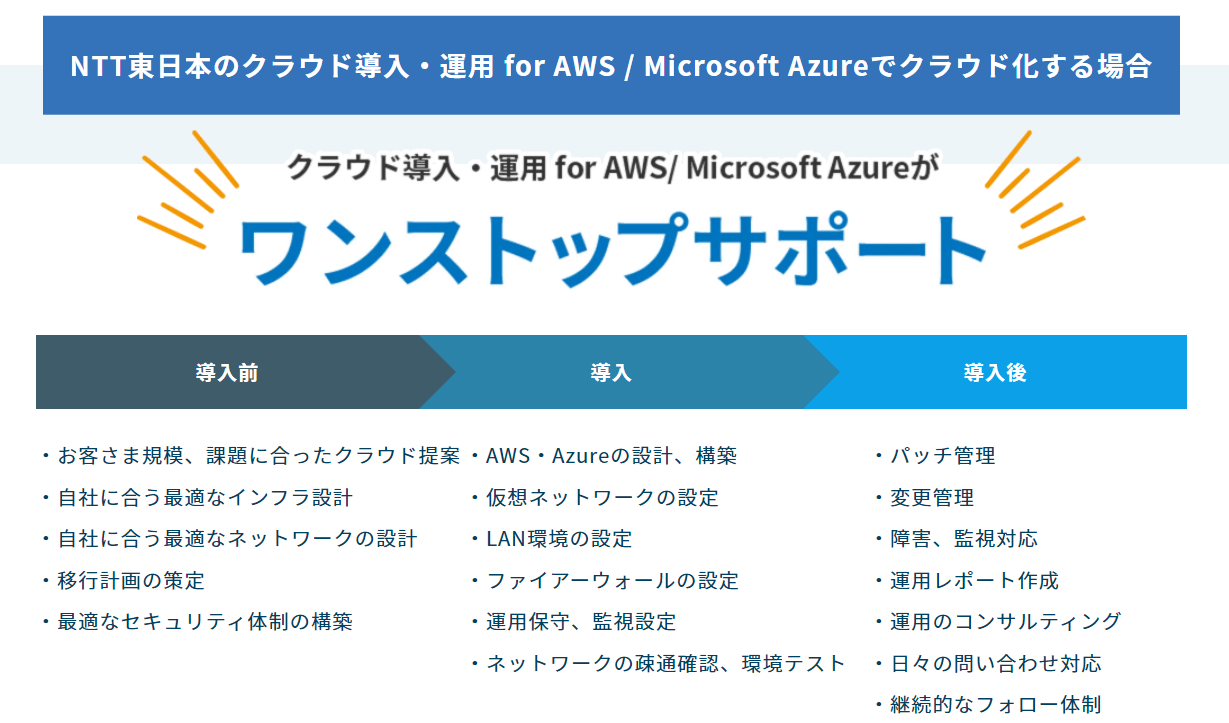

6-1. 【ポイント①】課題解決も手間の軽減もまとめて実現

NTT東日本のサポートは、2つのワンストップが魅力です。

| NTT東日本の2つのワンストップとは? | |

|---|---|

| 1. 検討段階~導入後までワンストップ | 導入検討段階のご提案から導入時の設定や環境構築、導入後の各種フォローまで、すべてをNTT東日本にお任せでよいので、担当者の負担が最小限になります。 |

| 2. ネットワーク環境から端末・クラウド環境までワンストップ | クラウド・ネットワーク・端末と関連するすべての分野について、まとめて相談し一回で解決できるので、非常に効率的です。 |

快適な環境を構築したいけれど、面倒なのは遠慮したいという方にこそ、ご利用いただきたいストレスゼロのサポート体制です。

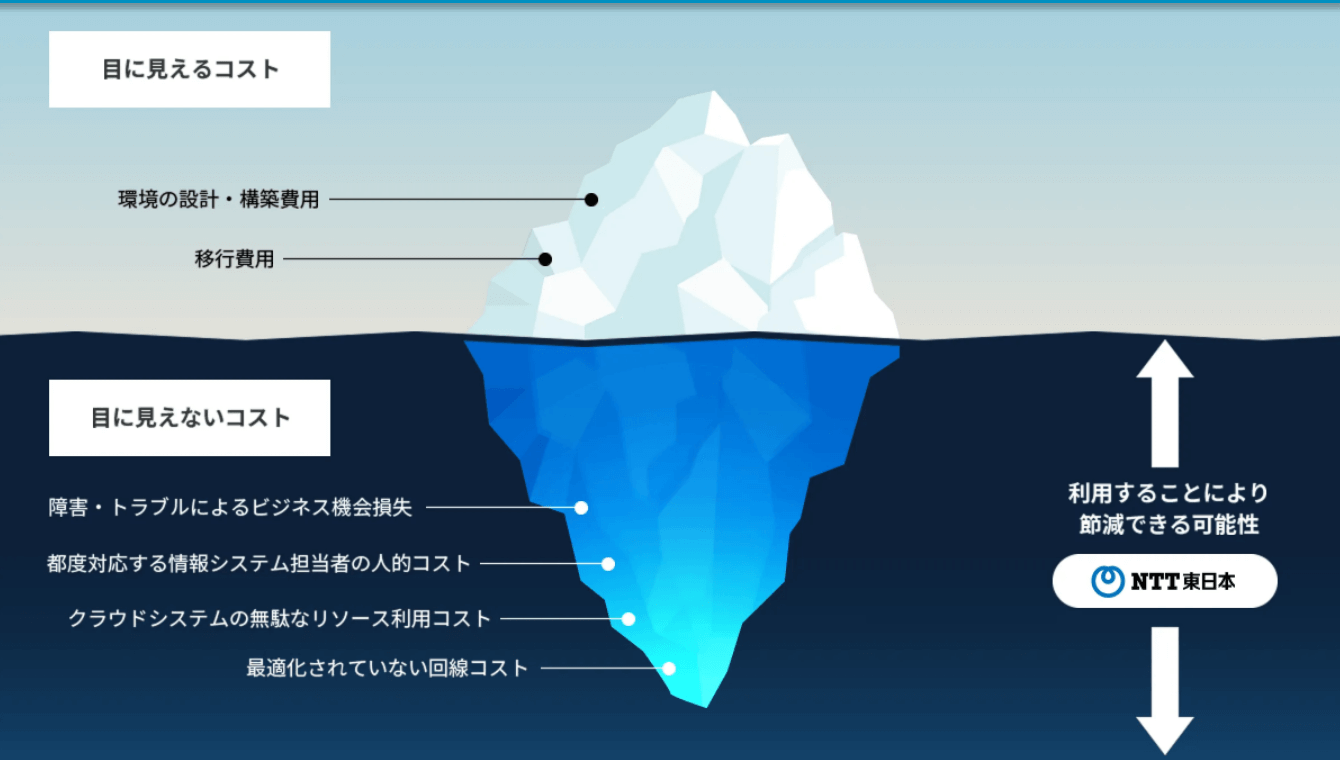

6-2. 【ポイント②】隠れコストまで可視化した最適なプランをご提案

「きめ細かなサポートって、余計なコストがかかるのでは?」

ご安心ください。NTT東日本のクラウド導入・運用for AWS/Microsoft Azureは費用対効果を第一に考えるので、コストパフォーマンスにも優れています。

NTT東日本では、初期コストはもちろんのこと、導入開始後の保守管理や周辺環境のコストまで含めて、最適なプランをご提案しています。だから、「導入費用は安かったけれど労力がかかった」「関係するシステムやソフトウェアの調整でかえって高くついた」などの失敗を軽減できます。

導入時にリーズナブルなのは当たり前、導入後や関連する部分も含めて業務全体で総合的にコストパフォーマンスを最適化するのがNTT東日本です。

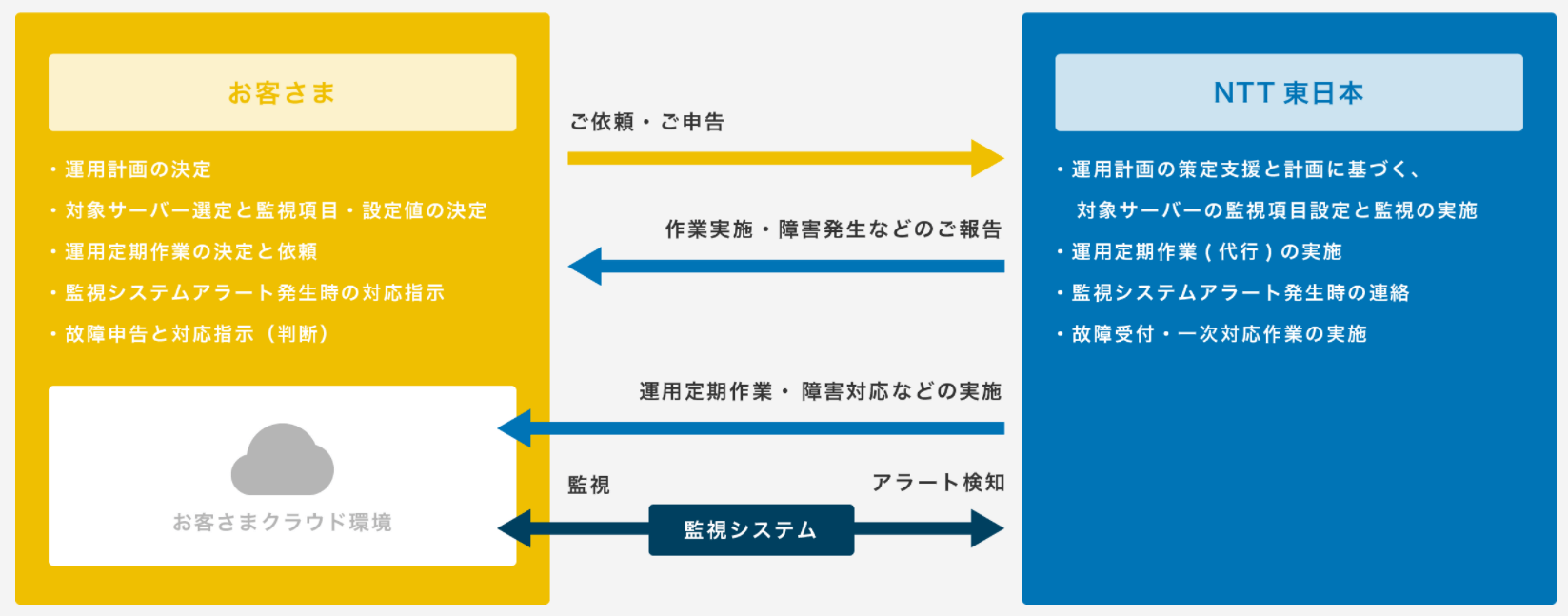

6-3. 【ポイント③】24時間365日の対応・保守で運用開始後も安心

VPNやクラウドは導入後長く使い続けるものだから、サポート体制が重要になります。NTT東日本では24時間365日体制で運用開始後も徹底的にサポート。しかも、「もしものとき」だけでなく「いつもの運用業務」もご支援可能です。

「新しいシステムを導入すると、運用担当者の負担が増えて大変」という事態も、NTT東日本なら軽減できます。

7. まとめ

今回は、VPNの通信速度の遅さに悩まされずに使いこなすため、押さえるべきポイントを解説しました。

最後に、要点をまとめて振り返ってみましょう。

VPNが遅い原因と対策は、以下のとおりです。

最適なVPNを選ぶためのポイントとして、以下の5つの着目ポイントがあります。

| VPN選びの着目ポイント5つ |

|---|

|

通信の安全性と安定感を両立させられるVPNを選び適切に運用することで、快適な通信環境で効率的に業務をすることが可能です。VPNの速度が気になっているなら、ぜひ、今回ご紹介した対策を試してみてください。

ネットワークからクラウドまでトータルサポート!!

NTT東日本のクラウド導入・運用サービスを確認してください!!

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。