BIツールとは?機能やメリット、活用事例、選び方をわかりやすく解説

市場が多様化する現代において、他社と差をつけるためには、客観的なデータ分析が欠かせません。データ分析におすすめなのが、BIツールです。BIツールとは、企業が持つさまざまなデータ・情報を分析し、経営に役立てるためのツールです。しかし、BIツールが何に役立つのか、どう経営に活かせばよいのか、メリットやデメリットは何かを理解していない方もいるでしょう。

この記事では、BIツールの機能と仕組み、メリット・デメリット、活用例、代表的なツール一覧、ツールの選び方・導入ステップについてわかりやすく解説します。

【基礎から解説】NTT東日本がおすすめするクラウド導入を成功させるためのお役立ちマニュアルはこちらからダウンロード!

目次:

- 1.BIツールとは?

- 2.BIツールの機能と仕組み

- 2-1.データを収集・蓄積・統合する

- 2-2.データを集計・分析する

- 2-3.データを可視化する

- 3.BIツール導入のメリット

- 3-1.データ収集や分析にかかる時間と手間を削減できる

- 3-2.データを可視化することで現状把握がしやすくなる

- 3-3.データを活用した経営の意思決定ができる

- 4.BIツール導入のデメリット

- 4-1.導入の初期設定に手間がかかる

- 4-2.BIツール導入には費用がかかる

- 4-3.導入に失敗することがある

- 5.BIツールの企業での活用事例

- 5-1.【機械工作会社】売上・マーケティング分析ツールとして

- 5-2.製薬メーカーでマーケティングツールとして

- 5-3.製造業で売上・仕入れ・在庫のデータを分析するために

- 6.代表的なBIツール一覧

- 6-1.Amazon QuickSight

- 6-2.Zoho Analytics

- 6-3.Tableau

- 6-4.Microsoft Power BI

- 6-5.Looker Studio

- 7.BIツールの選び方のポイント

- 7-1.BIツールを導入して何を解決したいのかを明確にする

- 7-2.目的が近い活用事例があるBIシステムを選ぶ

- 7-3.BIツールの知識が豊富なプロによるアドバイスを受ける

- 8.BIツール導入のステップ

- 8-1.BIツールを導入する目的を定義する

- 8-2.自社に合ったBIツールを選ぶ

- 8-3.データを準備する

- 8-4.初期設定を行い運用を開始する

- BIツールについてまとめ

1.BIツールとは?

BIツールとは、企業が保有する膨大なデータを集約し、分析して経営判断に活用するためのツールのことです。BIとは、Business Intelligenceの略称で、データに基づいて経営判断を行うプロセスや手法を指します。

BIツールを導入することで、企業はデータを抽出・加工し、わかりやすい形に変換して、グラフやレポートとしてまとめることが可能になります。これにより、今後の経営や営業戦略の分析を、客観的に行うことができるようになるでしょう。

BIツールは、企業が持つ情報を経営に効率的に活かす目的で導入、利用されます。

昔は、上層部の勘や経験に頼って経営判断をしていましたが、市場の多様化や競争の激化が見られる現代では、データに基づいた正確な判断が求められています。BIツールは企業が持つさまざまなデータを分析し、経営に効率的に活用するために開発されました。

顧客データ、商品別の売上データ、地域別の売上データやSNSなどを通じて収集したデータなど、企業は多くの情報を持ち、それを経営に活かしていきたいと考えています。しかし、企業がもつ情報は膨大です。また、部署ごとの売上データは基幹システム(ERP)、顧客情報は顧客管理システム(CRM)など、それぞれ違うシステムでデータが管理されている場合もあります。そのため、すべてのデータをまとめて分析するのは、専門家に依頼しなければ難しいケースもあるでしょう。

たとえば飲食チェーンの場合、店舗別、地域別の多くの売上データを持っています。膨大なデータから今後の出店地域や売上に合わせた新メニュー開発を行うには、分析の専門家に依頼する必要がありました。

しかし、BIツールなら、企業がもつ膨大な情報をひとつにまとめて、分析することが可能です。

すべての店舗の売上データをBIデータにまとめて分析することで、店舗別、地域別、曜日別、月別、とさまざまな売上データ分析を行い、傾向をグラフなどにしてまとめることが可能になります。今後の出店エリアの決定や、新規メニュー開発、食材の発注管理などにも役立ちます。

このように、BIツールを使用すれば、情報をまとめてスピーディーに分析し、経営に活かすことができるのです。

2.BIツールの機能と仕組み

BIツールでできる主な機能は、次の3つです。

- データを収集・蓄積・統合する

- データを集計・分析する

- データを可視化する

それぞれについて見ていきましょう。

2-1.データを収集・蓄積・統合する

BIツールができることの1つ目は、企業が持つデータを収集・蓄積・統合することです。

企業の持つ情報は、顧客情報、インターネットで収集した情報、店舗ごとのデータなど膨大です。そのデータが部署ごと、店舗ごとなどそれぞれ別の場所にバラバラに保存されている状態では、企業全体の経営にいかすのは困難でしょう。

特に企業規模が大きければ大きいほど、部署ごとに違うシステムで保存されているケースも珍しくありません。いざデータを収集して分析しようとしても、データを集めること自体が難しくなってしまいます。

BIツールでは、部署ごと、店舗ごとなどこれまでバラバラに保存されていたデータをひとつのシステムにまとめて収集します。

たとえば製造業の場合、以下のデータをすべてBIツールにまとめて入力し、収集します。

- 営業部が管理していた売上データ

- 製造部が管理していた生産管理データ

- 生産管理部が管理していた原材料の発注データ

バラバラだったデータを収集・統合し、データを蓄積していくことで、次に行う分析をより正確に、よりスムーズに行うことができるようになるのです。

2-2.データを集計・分析する

BIツールができることの2つ目は、集めたデータを集計・分析することです。

データを集めただけでは経営に役立てることはできません。集めたデータを集計し、分析することで、現在自社が持つ強みや、新しいビジネスの芽を見出すことができるのです。

BIツールでは、顧客別、地域別、商品別の売上データを比較したり、前年比や利益率を集計し、分析したりすることが可能です。

たとえば飲食チェーンなら、地域別で人気のメニューの傾向や、地域別・店舗別での客層の違いなどを分析し、比較することができます。それらの分析結果を用いて、今後の経営を見直し、改善することができるのがBIツールなのです。

BIツールの一部には、OLAP分析(多次元分析)やデータマイニングが可能なものもあります。

OLAP分析(多次元分析)とは、蓄積された膨大なデータを、あらゆる角度から多次元的に分析することです。「製品(PRODUCTS)」「地域(GEOGRAPHY)」「時期(TIME)」など、複数の軸を持つデータ(多次元データ)を素早く分析し、リアルタイムで分析結果を得ることができます。

データマイニングとは、相関分析や回帰分析といった複雑な統計分析手法を用いてデータを分析する機能です。相関関係のない膨大なデータを統計的に分析することで、未知の法則や関連性を見つけ出すことができます。データマイニングから導き出された法則は、将来を予測するのに役立ちます。

2-3.データを可視化する

BIツールができることの3つ目は、データを可視化することです。

集めたデータから分析した結果は、ただ文字で羅列されても理解するのが難しくなってしまいます。

ダッシュボード機能やレポーティング機能のあるBIツールを使用すれば、分析結果をグラフやインフォグラフィックなど、誰が見ても読み取りやすくわかりやすい形に可視化することが可能になります。

ダッシュボード機能とは、企業内のさまざまなデータをまとめ、グラフやチャートなどで可視化し、閲覧や共有ができる機能のことです。

レポーティング機能とは、さまざまなデータを収集・分析した上で、レポ―ティング作業を自動で行ってくれる機能のことです。各種業務システムと連携すれば、データが常に最新の状態に保たれ、現時点までに収集・分析したレポートを、リアルタイムで確認したり、出力したりすることが可能になります。

ダッシュボード機能やレポーティング機能などを使用し、データをわかりやすい形に可視化することで、分析したデータを経営に活かすことができるのです。

3.BIツール導入のメリット

BIツール導入のメリットは次の通りです。

- データ収集や分析にかかる時間と手間を削減できる

- データを可視化することで現状把握がしやすくなる

- データを活用した経営の意思決定ができる

それぞれ詳しく解説します。

3-1.データ収集や分析にかかる時間と手間を削減できる

BIツールを導入するメリットの1つ目は、データ収集や分析にかかる時間と手間を削減できることです。

エクセルや基幹システムなどを使って、バラバラに保存されているデータをまとめる、データを集計する、集計結果をグラフにする、といった作業には手間と時間がかかります。しかし、BIツールを利用すれば、各部署で保存していたデータを一括で保存できるため、集計の手間を省くことができます。

また、集計結果のグラフ化も容易です。分析したデータを選択し、マウスでクリックする、データをドロップするといった簡単な作業でグラフが完成します。新しいデータが更新されたときも、グラフを作成し直す必要はありません。

これまでデータ収集・分析・可視化にかけていたリソースを他に回すことで、より効率的に仕事を進めることにも繋がります。

3-2.データを可視化することで現状把握がしやすくなる

BIツールを導入するメリットの2つ目は、データを可視化することで現状把握がしやすくなることです。

売上データや在庫データなど、さまざまなデータが数字で並んでいるだけでは分かりづらいこともあるでしょう。しかし、BIツールを使い分析結果をグラフなど可視化することで、理解しやすくなり、現状把握がしやすくなります。

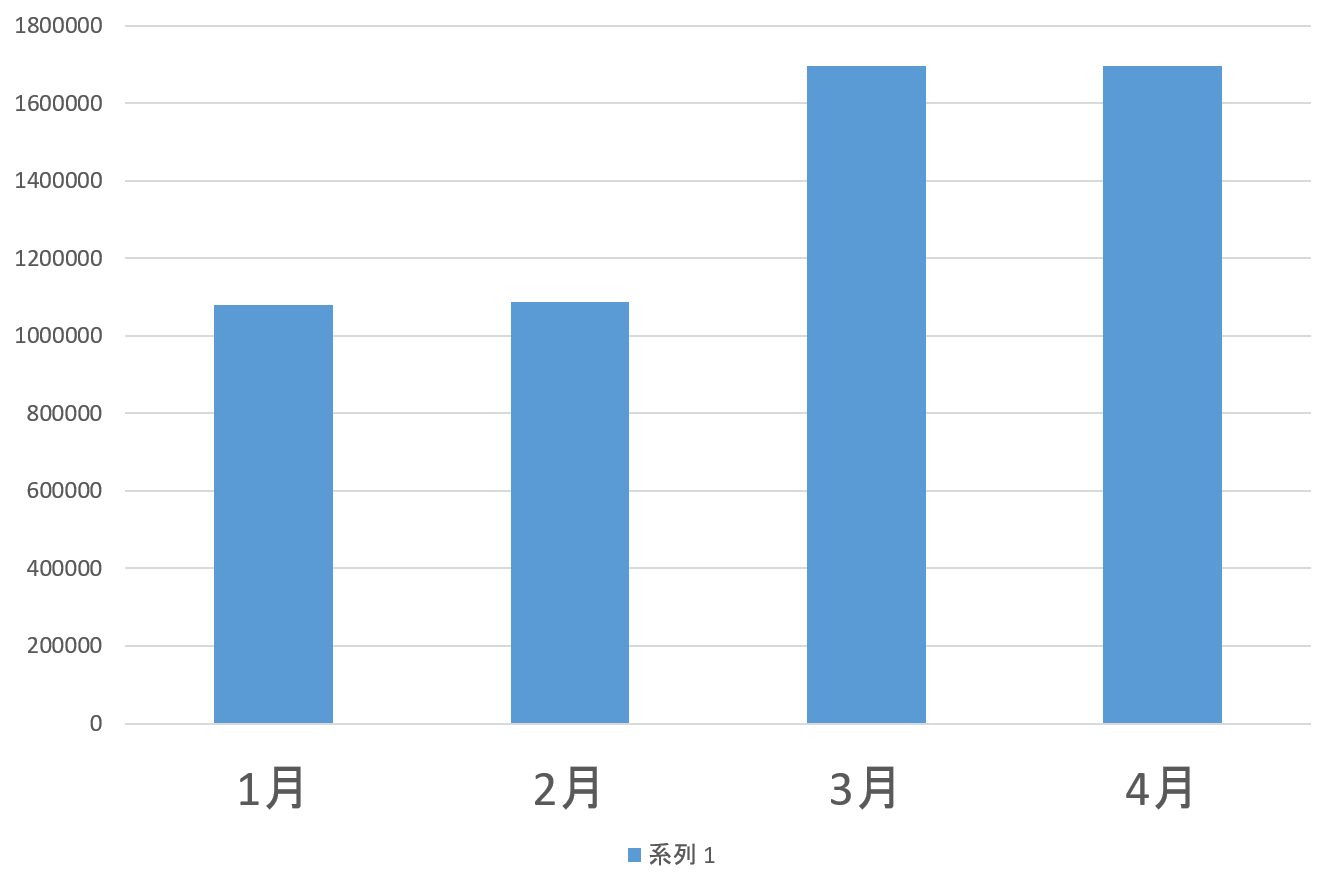

たとえば、キャンペーンの施策(月毎に獲得した会員数)の効果を確認する場合で考えてみましょう。以下の【数字だけの表】と【グラフ】を見て、何月が一番多く会員数を獲得したか瞬時に判断してみましょう。

【数字だけの表】

| 月 | 会員数 |

|---|---|

| 1月 | 1080000 |

| 2月 | 1086560 |

| 3月 | 1695000 |

| 4月 | 1696000 |

【グラフ】

数字だけの表と比べ、グラフの方が「何月が一番多く会員数を獲得したか」が分かりやすいです。このように、分析結果をビジュアル化することで、直感的に理解することが可能となるのです。

きちんと現状を把握することで、今自社が抱えている問題点や今後の課題も見えやすくなります。

3-3.データを活用した経営の意思決定ができる

BIツールを導入するメリットの3つ目は、客観的なデータを活用しながら経営に関する意思決定ができることです。

今までは、データ分析に基づいて経営を進めたいと思っていても、データ分析は専門家に依頼しなくてはならず、時間と費用がかかるものでした。また専門家に依頼することで、タイムラグが生じてしまい、スピーディーにデータ活用することは難しかったのです。

しかしBIツールを活用すれば、データ分析を専門家に依頼しなくても自動でデータ分析から可視化までを行うことができます。

BIツールで得られる経営判断のための情報には、以下のようなものがあります。

- 市場の変化をデータを分析して追跡する

- 店舗の混雑する時間と空く時間を分析して、最適な人員配置を行う

- 売上と在庫のデータを最新の状態で視覚化し確認する

- 顧客のアンケート調査を分析し要望を把握する

- 季節、曜日、天気によって顧客の購買行為がどう変化するかを分析し、最適な売り場を作る

このように、常に最新のデータを確認しながら経営方針を考え、意思決定していくことが可能になります。勘や経験ではなく、客観的なデータに基づいた経営が行えるのは、BIツールを導入する最大のメリットといえるでしょう。

4.BIツール導入のデメリット

メリットだけでなく、あらかじめデメリットについても理解しておかなければ、BIツールをうまく活用することはできません。BIツール導入のデメリットは次の通りです。

- 導入の初期設定に手間がかかる

- BIツール導入には費用がかかる

- 導入に失敗することがある

デメリットの詳細を確認していきましょう。

4-1.導入の初期設定に手間がかかる

BIツールを導入するデメリットの1つ目は、導入に費用と手間がかかることです。

BIツールを導入する際、初期設定には多くの手間がかかります。また、ITの専門知識がないと設定が難しい場合があります。

たとえばレポーティングという機能を使うため、BIツールのデータベースに、既存の基幹システムからデータを格納する場合には、以下のような工程が必要です。

1.基幹システムからCSV形式でデータを抽出する

2.データをBIツールに格納する

3.レポートのために使用するデータ、集計や加工の方法、表現方式(表・グラフなど)を定義する

更に、現在使っているシステムと連携させる、自社に合わせた設定を行う、といった複雑な作業も必要となります。システム担当者が初期設定を行うためには、深い専門知識と時間が求められるでしょう。

4-2.BIツール導入には費用がかかる

BIツールの利用には費用がかかるのもデメリットです。

BIツールの利用料は、利用人数に応じて毎月支払う形がほとんどです。利用人数が多ければ多いほど利用料が高くなってしまうため、導入後に想定以上のコストがかかってしまうことがあります。導入前には、コストの計算をしておきましょう。

無料で使えるBIツールもありますが、導入後のサポートが受けられない、制限が多いなどの問題点があります。できれば自社に合わせた有料版を利用しましょう。

4-3.導入に失敗することがある

BIツールのデメリットの3つ目は、導入に失敗する可能性があることです。

BIツールと一言で言っても、種類によって機能やできることに差があります。たとえば、操作性に長けたBIツール、データの高速処理に長けたBIツール、データのビジュアル化に長けたBIツールなど、ツールによって特徴はさまざまなものがあります。

そのため、知識があまりない状態でBIツールを選び、導入してしまうと、「使い勝手が悪い」「導入後の運用体制がうまくいかない」といったケースに陥ることがあります。

せっかく費用と手間をかけてBIツールを導入しても、使わないようでは無駄になってしまいます。導入時に自社にあった製品を選ぶことが必要でしょう。

5.BIツールの企業での活用事例

よりBIツールについて理解を深めるために、本章では、BIツールの企業での活用事例を3つ紹介します。

活用シーンを参考にして、自社での活用方法を検討してみましょう。

5-1.【機械工作会社】売上・マーケティング分析ツールとして

| 業種 | 機械工作 |

|---|---|

| 活用されているシーン | 売上・マーケティング分析ツールとして |

| BIツール導入前 | エクセルを使ってデータ分析を行っていた |

| BIツール導入で変わった点 |

|

機械工作を行うA社は、海外進出を積極的に行っているのが特徴です。

BIツール導入前までは、エクセルにまとめたデータを使って分析を行っていましたが、海外との言語の壁や、人力での分析に手間と時間がかかるといった問題点がありました。

そこでBIツールを導入し、言語が違っても同じツールでデータ入力ができるようにしたところ、データ収集の手間を大幅に削減することに成功したのです。分析もBIツールで自動化し、手間と時間を削減することができました。

また、分析結果を共有するのもタイムラグがなく、海外とのデータ共有がスムーズに行えるようになりました。

5-2.製薬メーカーでマーケティングツールとして

| 業種 | 製薬メーカー |

|---|---|

| 活用されているシーン | マーケティング分析ツールとして |

| BIツール導入前 | 複数の基幹システム(ERP)と無料のBIツール・エクセルを併用してデータ分析 |

| BIツール導入で変わった点 |

|

製薬会社であるB社では、複数の基幹システム(ERP)と無料のBIツール、エクセルを併用してデータ分析を行い、マーケティング分析に活かしていました。

しかし、「エクセルを使ってのグラフ作成は手間がかかる」「データ分析に時間がかかるため、タイムリーな市場把握ができない」などのデメリットがありました。そこで有料のBIツールを導入し、データの収集と分析、可視化を一元化したのです。

BIツールの導入費用はかかりましたが、今まで外部に依頼していたデータ入力を社内システム部で行えることになり、ランニングコストが削減できました。

また、エクセルでのグラフ作成が不要になったことで、手間と時間がかからなくなり、タイムリーな市場分析が可能になりました。

5-3.製造業で売上・仕入れ・在庫のデータを分析するために

| 業種 | 製造業 |

|---|---|

| 活用されているシーン | 売上・仕入・在庫などの管理や分析 |

| BIツール導入前 | 基幹システム(ERP)に集まったデータをエクセルを使って分析 |

| BIツール導入で変わった点 |

|

製造業であるC社では、基幹システムは導入していましたが、収集したデータの加工・分析は各部署でエクセルを使って行っていました。

日々のデータ集計に手間と時間が取られている状態を改善するために、BIシステムを導入したところ、データの加工・分析にかかる手間が大幅に削減できたのです。

また、以前は加工した分析結果をメールなどで共有していましたが、BIシステム導入後は誰もが分析結果にアクセスできるようになったため、共有の手間も削減できました。必要なデータをその場で即時に確認できるため、会議などにも役立っています。

6.代表的なBIツール一覧

BIツールの種類には、買い切り型のオンプレミス型と、導入費用が低いクラウド型の2つがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。

【オンプレミス型】

- サーバーの設置を自社で行うため情報セキュリティが高い

- 自社に合わせた設定にすることができる

- 買い切り型なので初期費用が高いが、利用人数が増えても追加費用は発生せず、長期利用するとコストダウンにつながる

【クラウド型】

- 初期費用がかからないか、かかってもオンプレミス型より安い

- 導入時に手間がかからず導入しやすい

- ユーザーが増えるとランニングコストが高くなってしまう

オンプレミス型、クラウド型の特徴を理解した上で、代表的なBIツールにはどのようなものがあるのか確認しましょう。

6-1.Amazon QuickSight

Amazon QuickSight(アマゾンクイックサイト)とは、AWSで使える高速クラウドBIサービスツールです。

Amazon QuickSightの特徴は以下の通りです。

- 初期設定が必要なく、サインインさえすればすぐに利用が可能

- メンテナンスやアップデートの手間がない

- 豊富なデータ連携

- リーズナブルな費用

Amazon QuickSightはクラウドサービスのため、初期設定が必要なく、サインインさえすればすぐに導入ができるBIツールです。導入の手間がないため、システム担当者の負担が少なく、気軽にBIツールを導入できます。

またメンテナンスやアップデートの必要がなく、運用コストも低いのがメリットです。

AWSデータソースやExcelファイルなどからデータ連携が可能なため、使い勝手が良いBIツールといえるでしょう。

費用は利用人数と使用しているストレージの量に応じて変わりますが、年間契約にすると月額利用料が下がるなど、費用面でも高いメリットがあります。

| 種類 | クラウド型 |

|---|---|

| 費用 |

作成者:50USD/月~ 閲覧者:一人当たり0.30USD/セッション~最大5USD/月 |

| 特徴 |

|

※2024年1月時点の料金です。

AWSで利用できるBIサービスについて詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:AWSで利用できるBIサービスとは?Amazon QuickSight等のツールも解説

6-2.Zoho Analytics

Zoho Analyticsは500,000社以上の導入実績を持つシェアの高さが特徴のBIツールです。

Zoho Analyticsの特徴は以下の通りです。

- 操作が簡単

- リーズナブルな費用

- データの可視化に長けている

特にコスト面には定評があり、一番リーズナブルなベーシックプランなら月額24USDから利用が可能です。

リーズナブルなBIツールを探している方におすすめです。

| 種類 | クラウド型 |

|---|---|

| 費用 |

ベーシック:24 USD/月~ スタンダード:48 USD/月~ プレミアム:115 USD/月~ エンタープライズ:455 USD/月~ |

| 特徴 |

|

※2024年1月時点の料金です。

6-3.Tableau

Tableauは高度な分析機能を持つBIツールです。

操作もしやすく、ダッシュボードやレポートの見やすさに定評があります。テンプレートが多彩に用意されているため、グラフなどデータの可視化がしやすく、使い勝手の良いBIツールです。

またスマートフォン向けアプリもあり、外出先など場所を問わずデータが確認できるというのもメリットです。

| 種類 | クラウド型とサーバー型 |

|---|---|

| 費用 |

Creator:75 USD/月 Explorer:42 USD/月 Viewer:15 USD/月 |

| 特徴 |

|

※2024年1月時点の料金です。

6-4.Microsoft Power BI

Microsoft Power BIとは、Microsoftが提供しているBIツールです。

Power BIには、企業や組織内の膨大なデータから必要な情報を抽出・分析し、グラフなどの見やすい形に変換した上で、ダッシュボード上に表示する機能があります。

ビジネスの現状やトレンドがデータとして可視化され、関係者との共有が可能です。経営や業務の優れた意思決定に役立つでしょう。

| 種類 | クラウド型 |

|---|---|

| 費用 |

無料版:無料 Power BI Pro(ユーザー単位):1,375円 ユーザー/月 Power BI Premium(ユーザー単位):2,750円 ユーザー/月 Power BI Premium(キャパシティ単位):686,812.5円(最低料金) P1SKU/月 |

| 特徴 |

|

※2024年1月時点の税込料金です。

Microsoft Power BIについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

関連記事:Microsoft Power BIとは?活用メリットや料金、使い方・活用事例などを紹介

6-5.Looker Studio

Looker Studioとは、Googleが提供する、無料のBIツールです。さまざまなデータをリアルタイムに反映させたレポートが作成できます。

Googleのサービスを中心に多様なデータソースと容易に接続できます。また、そのデータをさまざまな形で可視化することが可能です。URLで権限付与されたメンバー間で共同編集することもできるので、テレワークなどにもおすすめでしょう。

| 種類 | クラウド型 |

|---|---|

| 費用 |

クリエイターやレポートの閲覧者:無料 Looker Studio(セルフサービス型ビジネス インテリジェンス):追加料金無し Looker Studio Pro(プロジェクトのサブスクリプション)※プロジェクトごとのユーザー1人あたり:9 USD/月 |

| 特徴 |

|

※2024年1月時点の料金です。

※Looker Studio Pro のユーザー1人あたりの月額利用料は、サブスクリプションの期間によって異なります。

7.BIツールの選び方のポイント

BIツールのメリットや活用事例、費用について理解した上で導入を決定した場合、次に迷うのが「どのBIツールを選べばよいのか」という点です。

BIツールを選ぶ際は、次のようなポイントを押さえておくのがおすすめです。

- BIツールを導入して何を解決したいのかを明確にする

- 目的が近い活用事例があるBIシステムを選ぶ

- BIツールの知識が豊富なプロによるアドバイスを受ける

それぞれ詳しく見ていきましょう。

7-1.BIツールを導入して何を解決したいのかを明確にする

BIツールを選ぶ際は、「BIツールで自社は何を解決したいのか」を明確にしておきましょう。BIツールはあくまで道具です。何に使うのかを明らかにしておかなければ、目的に合わせたものを選ぶことはできません。

以下の3点を明確にしておけば、自社にマッチしたBIツールを選ぶことができます。

- なぜBIツールを導入するのか

- BIツールを使ってどのようなデータを分析するのか

- BIツールでどのような課題を解決したいのか

目的が明確なら、BIツールを導入するだけでなく、導入後の効果を検証することも可能でしょう。

現在自社にはどのようなデータがあるのか、それぞれの部署がどのようなデータを必要としているのか、営業担当や経営戦略担当などにヒアリングすることで、目的がはっきりするでしょう。

7-2.目的が近い活用事例があるBIシステムを選ぶ

BIツールを選ぶポイントの2つ目は、自社と目的が近い活用事例があるBIシステムを選ぶことです。

自社に合ったBIツールと言っても、深い知識がないとどれが自社にふさわしいのか判断できないこともあるでしょう。

そのような場合は、目的が近い活用事例があるBIシステムを選ぶのがおすすめです。活用事例は、それぞれのBIツールの公式サイトに掲載されているので、一読してみて下さい。

活用事例を参考にすれば、自社の目的にかなう機能が搭載されている、かつ使い勝手の良いBIツールを選ぶ近道になるでしょう。

7-3.BIツールの知識が豊富なプロによるアドバイスを受ける

BIツールを選ぶポイントの3つ目は、知識が豊富なプロによる導入サポートを受けることです。

BIツールには機能や使い勝手の違いがある製品が多数あり、どれを選ぶかによってBIツールの活用頻度が変わります。

自社の目的や、何に使うのか、グラフの作成の種類がどれくらい必要なのかなどは、知識がないと判断できない場合もあります。中途半端な知識をもとに、自社に合わないBIツールを選んでしまうと、使い勝手が悪く、十分に活用されないまま、コストを無駄にしてしまう可能性もゼロではありません。

それを防ぐには、BIツールの知識が豊富なプロによる導入サポートを受けるのがおすすめです。コンサルから初期設定などのサポートを受けることで、より自社に合ったBIツールをスムーズに導入できるでしょう。

プロによるBI導入コンサルティングは、BIコンサルティング会社やクラウド支援サービスを行う会社に依頼して受けることが可能です。導入支援サービスを依頼すれば、コンサルティングから導入支援までを一括で受けられるでしょう。

8.BIツール導入のステップ

BIツールの導入は以下のステップを踏んでいくとスムーズに進めることができます。

1.BIツールを導入する目的を定義する

2.自社に合ったBIツールを選ぶ

3.データを準備する

4.初期設定を行い運用を開始する

それぞれ簡単に解説していきます。

8-1.BIツールを導入する目的を定義する

まず初めに行いたいのが、BIツールを導入する目的を定義しておくことです。目的によって選ぶべきBIツールが変わるからです。

目的の例は次のようなものがあります。

- 全国にある営業所の売上をスピーディーに管理し分析したい

- 帳簿を作成する手間を減らしたい

- エクセルを使ったグラフ作成や分析の手間と時間を削減してスピーディーに分析したい

- 自社がどのような課題を持ち、BIツールで改善したいのかを明確にしておきましょう。

上記を参考に、自社の目的を明確にしましょう。

8-2.自社に合ったBIツールを選ぶ

目的が明確になったら、その目的や使う人数などに合わせてBIツールを選びます。あらかじめBIツールを使う部署と連携し、必要な機能などを実装できるように準備しておきましょう。

BIツールの中にはトライアルとして一定期間無料で使うことができるものもあります。

導入サポートを受けず、自社でBIツールを選定し導入する場合は、まずトライアルで実際の使い勝手などを確認してから、導入するかどうか決めるのがおすすめです。

8-3.データを準備する

導入、またはトライアルを行うBIツールが決定したら、BIツールに入力するデータを準備します。

データはエクセルや基幹システムに保存されているものを使います。紙でデータを保管している場合は、入力が必要なので早めに取り掛かりましょう。

分析に必要なデータが揃わないと、せっかくBIツールを導入しても使えなくなってしまいます。BIツール導入の担当者、実際にBIツールを使う部署、データを保管しているシステム担当者の三者で連携して、データを準備しておきましょう。

8-4.初期設定を行い運用を開始する

データが準備できたら、BIツールの初期設定を行います。初期設定ではダッシュボード(管理画面)の作成がメインとなります。

ダッシュボードの使いやすさは、BIツールの導入の成功の鍵となります。ダッシュボードが使いにくかったり、必要な機能がなかったりすると、現場では使われなくなるからです。

使いやすいダッシュボードにするには、実際にBIツールを利用する部署の意見を聞き、設計しなくてはなりません。

外部にダッシュボード作成などの初期設定を依頼する場合は、打ち合わせの段階で利用する部署の意見を伝えます。仮のダッシュボードができたらチェックしてもらい、足りない点や使いにくい点がないかなどを聞いたうえで、修正を依頼するのがよいでしょう。

BIツールについてまとめ

BIツールとは、企業が持つさまざまなデータを経営に活用するために必要となるツールです。活用することで、勘や経験ではなく確かなデータを元に、経営を改善することが可能です。

他にも、データ収集や分析にかかる時間と手間を削減できる、データを可視化することで現状把握がしやすくなるといったメリットがあります。

しかし、やみくもにBIツールを導入しただけでは経営に役立てることはできません。まずは自社に合うBIツールをきちんと選定し、導入を進めていく必要があります。BIツールの種類には、買い切り型のオンプレミス型と、導入費用が低いクラウド型の2つがあります。代表的なBIツールには、Zoho AnalyticsやMicrosoft Power BI、Looker Studioなどがあります。自社で選定・導入するのが難しいときは、知識が豊富なプロによる導入サポートを検討するのもおすすめです。

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。