生成AIの使い方ガイド!基礎知識や便利な活用方法、注意点などを紹介

生成AIに関心があるものの、具体的な導入方法や活用方法が分からないという方も多いのではないでしょうか。本記事では生成AIの基礎知識から、メール作成、コピーライティングといった具体的な業務への活用方法、そして生成AIをより効果的に使うコツや注意点などについて紹介します。

目次:

- 1. 生成AIとは

- 1-1. 生成AIの種類

- 1-2. 生成AIの仕組み

- 2. 生成AIの活用方法

- 2-1. メールや文書の作成

- 2-2. コピーライティング

- 2-3. プレゼン資料の作成

- 2-4. 議事録や報告書の作成

- 2-5. 翻訳やローカライズ支援

- 2-6. アイデア出し

- 2-7. プログラミング

- 3. 生成AIを効果的に使うコツ

- 3-1. プロンプトを工夫する

- 3-2. 用途に適した生成AIを利用する

- 3-3. 生成AIをカスタマイズする

- 4. 生成AIを使う際の注意点

- 4-1. 情報漏えいなどの情報セキュリティリスク

- 4-2. 著作権などの権利侵害問題

- 4-3. ハルシネーションによる誤情報の出力

- 4-4. 倫理的問題

- 5. 生成AIの活用ならNTT東日本の「生成AIサービス」

- 6. まとめ

1. 生成AIとは

生成AI(Generative AI)とは、機械学習の一種であるディープラーニング(深層学習)を用いて、テキスト、画像、動画、音声などの新しいコンテンツを生成する人工知能のことです。大量のデータから学習することで、与えられたキーワードや条件に基づいて、人間が作成したかのような自然で高品質なコンテンツを生成できます。従来のAIは主に既存データの分析や分類といったタスクに用いられてきましたが、生成AIは創造的なタスクを自動化できるという点で革新的です。近年、技術の進歩により、さまざまな分野での活用が期待されています。

1-1. 生成AIの種類

生成AIは、生成するデータの種類によっていくつかの種類に分類されます。主な種類は以下の通りです。

| AIの種類 | 得意なタスク | 例 |

|---|---|---|

| テキスト生成AI | 文章作成、翻訳、要約 など | ChatGPT、Gemini など |

| 画像生成AI | 画像生成、画像編集 など | Stable Diffusion、Midjourney、DALL-E 3 など |

| 動画生成AI | 動画、動画編集 など | Runway、Sora など |

| 音声生成AI | 音声生成、効果音生成 など | Text-to-Speech、AI Speechify など |

1-2. 生成AIの仕組み

主に生成AIのベースとなっているディープラーニングという技術は、人間の脳の仕組みを模したニューラルネットワークというモデルを使い、大量のデータからパターンやルールを学ぶ方法です。例えばテキストを生成するAIでは、過去に学習した膨大な文章データをもとに、「言葉の使い方」「文法の決まり」「前後の文脈」といった情報を統合的に学びます。ユーザーが何かを入力すると、それに合った自然な文章を生成します。

近年では、「GPT」などに代表される大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)が、生成AIの中核技術として広く使われています。これらは数千億単語に相当するようなデータを学習しており、高度な文章の理解と生成が可能です。

こうしたモデルの多くは、「Transformer(トランスフォーマー)」という構造を採用しています。Transformerは、文の中のどの単語が重要かを判断し、意味を的確にとらえることができる仕組みです。これにより、ビジネスメールのようなフォーマルな文書から、創造的なコピーライティングまで、幅広い用途に対応できるようになっています。

2. 生成AIの活用方法

生成AIはさまざまな分野で活用できます。ここでは、具体的な活用方法をいくつかご紹介します。

2-1. メールや文書の作成

生成AIは、メールや文書の作成の効率化に役立ちます。ビジネスシーンで頻繁に発生する定型的なメールを自動生成したり、特定のキーワードや文字数などの指示に沿って文章を素早く生成したりすることが可能です。また、作成した文章の校正や推敲、表現の改善にも活用できます。

2-2. コピーライティング

魅力的な広告コピーやキャッチコピーを作成する際にも、生成AIを活用できます。商品の特徴やターゲット層に合わせた効果的なコピーを生成することで、広告効果の向上につながります。また、A/Bテストなどを実施するために、複数のバリエーションを生成することも可能です。

2-3. プレゼン資料の作成

プレゼン資料の作成においても、生成AIは効果を発揮します。発表内容に基づいてプロンプト(AIへの指示文)を入力することで、スライドの構成やレイアウト、画像の設定、グラフ作成などを行います。これにより、資料作成にかかっていた時間を大幅に短縮できます。

2-4. 議事録や報告書の作成

会議の議事録作成も生成AIによって効率化できます。音声認識機能と連携することで、発言内容を自動的にテキスト化し、議事録としてまとめられます。また、報告書の作成において、データの分析結果を集計したり、グラフや図表を作成したりするのに生成AIが役立ちます。

2-5. 翻訳やローカライズ支援

生成AIは、異なる言語間の翻訳や、特定の地域や文化に合わせたローカライズを支援することができます。Webサイトのコンテンツを他言語に翻訳したり、海外向けの広告コピーを作成したりする際に生成AIを活用することで、グローバル展開をスムーズに進められます。

2-6. アイデア出し

新しいアイデアを生み出す際にも、生成AIはよきサポート役となります。特定のテーマやキーワードに基づいて、関連するアイデアやコンセプトを生成することで、発想の幅を広げることができます。

2-7. プログラミング

生成AIは、プログラミングの効率化にも効果的です。コードの自動生成やバグの修正、コードのリファクタリングなどを支援することで、開発者の負担を軽減します。

- 横にスクロールします

| 活用方法 | 具体的な例 |

|---|---|

| 業務効率化 | メール作成、文書作成、報告書作成、議事録作成、スケジュール管理 |

| コンテンツ作成 | ブログ記事作成、コピーライティング、イラスト作成、動画作成、SNS投稿作成 |

| マーケティング | 市場調査、競合分析、ターゲット分析、広告作成 |

| カスタマーサポート | FAQ作成、チャットボット開発、顧客対応 |

| 研究開発 | データ分析、仮説生成、シミュレーション、コード生成、バグ修正、コードリファクタリング |

3. 生成AIを効果的に使うコツ

生成AIを最大限に活用するには、いくつかのコツがあります。プロンプトの工夫、用途に適したAIの選択、そしてAIのカスタマイズによって、出力の質を向上できます。

3-1. プロンプトを工夫する

生成AIを効果的に活用するためには、プロンプトを工夫することが重要です。より精度の高い結果を得るためには、生成AIに期待する出力を具体的に指示する必要があります。「キャッチコピーを考えて」といった曖昧な指示ではなく、「30代女性向けの化粧品のキャッチコピーを3つ考えて。ターゲットは美肌に関心のある人。高級感のあるイメージで」のように、ターゲット、目的、キーワード、トーンなどを明確に指定することで、生成AIが意図を理解し、より適切な生成ができます。

また、関連するキーワードを複数指定したり、箇条書きや表形式などの出力形式を指定したりすることで、希望する結果が得やすくなり、後から修正する手間を省くことができます。同じ指示でも、プロンプトの表現方法を変えることで出力結果が変化することがあるため、さまざまなプロンプトを試すことも重要です。

3-2. 用途に適した生成AIを利用する

生成AIはさまざまな業務に活用できますが、用途に合ったAIを選ぶことが重要です。

特にビジネスの現場では、「何を生成したいのか」「どのような品質やスピードが求められているのか」「情報の正確性がどの程度重要か」といった視点から、目的を明確にした上でAIの選定を行う必要があります。

「万能なAIは存在しない」ことを理解し、自社の業務や目的に最適なツールを見極めることが、活用のカギとなります。

3-3. 生成AIをカスタマイズする

一部の生成AIは、ファインチューニングと呼ばれるカスタマイズが可能です。ファインチューニングとは、特定の業務や専門知識の学習データを再学習させ、精度の高い出力を得る方法です。これにより、生成結果をより自社のニーズに適合させることができます。例えば、自社の商品に関するデータでファインチューニングを行うことで、より効果的なマーケティングコピーを生成できるようになります。ただし、ファインチューニングには専門的な知識が必要となる場合もあります。

4. 生成AIを使う際の注意点

生成AIは非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかの注意点があります。安全かつ効果的に活用するために、以下の点に留意しましょう。

4-1. 情報漏えいなどの情報セキュリティリスク

生成AI、特にクラウドサービスを利用する際に、入力データがサービス提供者に保存・利用される可能性があります。入力データに個人情報や機密情報を含めない、利用規約をよく確認する、信頼できるサービス提供者を選ぶなどの対策が必要です。

4-2. 著作権などの権利侵害問題

生成されたコンテンツが著作物と類似する場合、著作権法上の問題が発生するおそれがあります。特に商用利用時は出力物をそのまま商用利用するのではなく、必ずオリジナリティを加える、著作権に関する規約を確認することが重要です。また、学習データに著作物が含まれている場合、生成物にその著作物の影響が現れることもあるため、注意が必要です。生成AIを利用して作成したコンテンツを公開する際は、著作権侵害の可能性がないか慎重に確認しましょう。

4-3. ハルシネーションによる誤情報の出力

生成AIは、事実とは異なる情報を生成してしまう「ハルシネーション」を起こす可能性があります。生成された情報は必ずファクトチェックを行い、正確性を確認することが求められます。特に、医療や法律など、より正確性が求められる分野での利用には慎重な対応が欠かせません。出典や根拠が不明瞭な情報を出力することもあるため、重要な意思決定に生成AIの情報だけを頼ることは避けましょう。

4-4. 倫理的問題

生成AIの利用には、倫理的な問題も伴います。フェイクニュースの作成や、特定の人物や集団に対する差別的なコンテンツの生成など、悪用されることも懸念されています。生成AIを倫理的に利用するために、利用規約を遵守し、社会的な責任を持つことが重要です。

- 横にスクロールします

| 注意点 | 具体的なリスク | 対策 |

|---|---|---|

| 情報セキュリティ | 情報漏えい、不正アクセス | 機密情報を入力しない、信頼できるサービスを利用する、情報セキュリティ対策を講じる |

| 著作権侵害 | 既存の著作物に酷似したコンテンツの生成 | 出力物をそのまま利用しない、オリジナリティを加える、著作権を確認する |

| ハルシネーション | 誤情報の生成、事実と異なる内容の出 | ファクトチェックを行う、出典や根拠を確認する、重要な意思決定に単独で使用しない |

| 倫理的問題 | フェイクニュースの作成、差別的なコンテンツの生成 | 利用規約を遵守する、社会的な責任を持つ、悪用しない |

これらの注意点に留意し、生成AIを責任を持って利用することで、その利点を最大限に活かすことができます。生成AI技術は常に進化しており、新たなリスクも出現する可能性があります。常に最新の情報に注意を払い、適切な対策を講じることが重要です。

5. 生成AIの活用ならNTT東日本の「生成AIサービス」

SaaS型で提供するNTT東日本の「生成AIサービス」では、社内のデータを活用できるチャットツールとして、文章要約やアイデア出しといった日々の業務を強力に支援。特定の情報のみを検索して回答を出力する「RAG」としての活用も可能です。また、プロンプトのテンプレート化や、利用状況を可視化できるレポート機能なども提供しています。その他にもオプションにはなりますが、生成AIを効率的に利用するためのサポートや知識・技術習得のための研修なども実施できます。最適な生成AI環境のカスタマイズをトータルでサポートいたしますので、生成AIサービス選びにお悩みの方は、生成AIエンジニアが多数在籍するNTT東日本にご相談ください。

6. まとめ

幅広い業務内容に活用できる生成AIは、ビジネスの業務効率化や生産性向上が期待できる一方で、ハルシネーションや情報漏えい、著作権侵害上の課題といったリスクも存在します。こうした生成AIのリスクや効果的な使い方を理解し、適切に導入することで、ビジネスの飛躍につながります。生成AIの導入をお考えの方は、ぜひNTT東日本にお任せください!

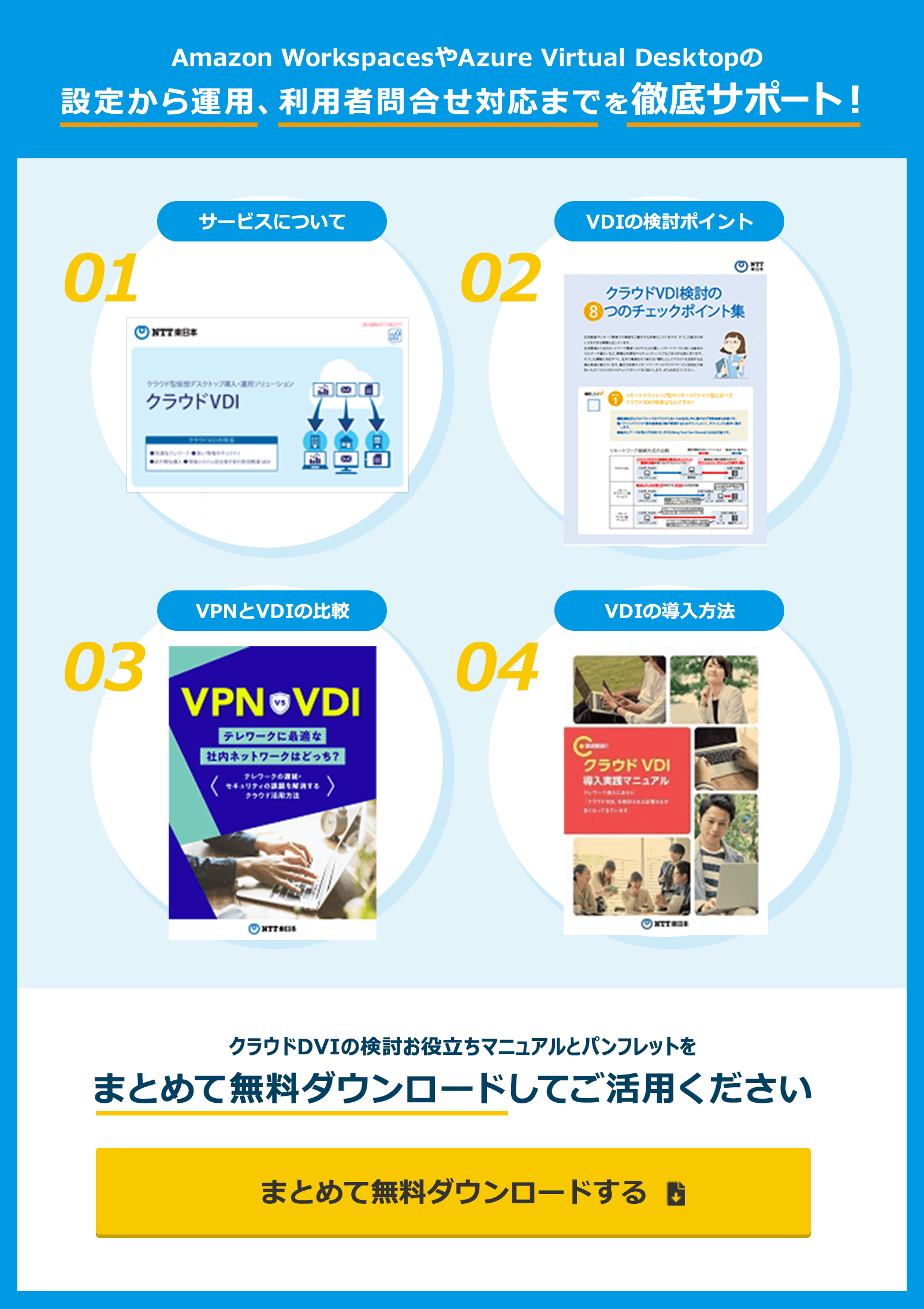

無料ダウンロード

自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを

この1冊に総まとめ!

あなたはクラウド化の

何の情報を知りたいですか?

- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?

- 【AWS・Azure・Google Cloud】

どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?

- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?

初めての自社クラウド導入、

わからないことが多く困ってしまいますよね。

NTT東日本では

そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を

1冊の冊子にまとめました!

クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・

- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。

- 情シス担当者の負担が減らない。。

- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。

理想的なクラウド環境を実現するためにも、

最低限の4つのポイントを

抑えておきたいところです。

-

そもそも”クラウド化”とは?

その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって

最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための

具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を

実現するためのロードマップ

など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。

またNTT東日本でクラウド化を実現し

問題を解決した事例や、

導入サポートサービスも掲載しているので、

ぜひダウンロードして読んでみてください。

面倒でお困りのあなたへ

クラウドのご相談できます!

無料オンライン相談窓口

NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から

ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで

”ワンストップ支援”が可能です!

NTT東日本が選ばれる5つの理由

- クラウド導入を

0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を

中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、

第3者目線でチェック

してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守

- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで

”課題解決”と”コスト軽減”を両立

特に以下に当てはまる方はお気軽に

ご相談ください。

- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない

- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている

- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい

- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない

- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい

- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている

クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、

クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。

相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします

クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。