SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M

小~中規模オフィスなどで、スマートフォンと連携を行うことができ、オフィス・自宅・外出先でもどこでも利用できるビジネスフォンです。

もっと知りたい!電話関連コラム

ビジネスフォンの新規導入や見直しが必要な場面として、「新規で事業所をオープンする」「フロアを増設する」などのタイミングが考えられます。すでにビジネスフォンを利用している事業所でも、業務に必要な機能の観点や、リースの満了時期を迎える場合やランニングコストなどを背景にシステムの見直しを検討する場合もあるでしょう。

本記事では、種類が豊富で何を選んでよいかと迷ってしまう方に向けて、ビジネスフォンの選び方を分けてわかりやすくご紹介します。

※本記事において、「固定電話」とはNTT東日本の電話サービス「加入電話」「INSネット」「ひかり電話」などを指します。

\今すぐ話して解決/

\フォームでお問い合わせ/

公開日:2022年6月4日

更新日:2025年7月4日

ビジネスフォンでは、一つの電話番号を利用して同時に複数の通話が可能です。選び方として、まずは想定される利用人数に応じた利用台数と、同時にどれくらいの数の通話が必要になるかを考えましょう。

ビジネスフォンの端末機となる多機能電話機の台数は、基本的にオフィスに常駐してデスクを利用する従業員の数と同じ台数です。

オフィスに常駐する人数が少なく、個人で社用のスマートフォンを支給されているケースや、人数が少なく電話での発着信がそれほど頻繁ではない事務所などでは、人数に対して台数は少なくても問題ありません。

ビジネスフォンでは、同じ電話番号で同時に複数の外線通話(同時通話)が可能です。電話回線の種類や、多機能電話機と接続する主装置の種類やスペックによって、同時通話数が左右されます。

外部との通話が頻繁に必要な業務であれば、目安として従業員数の3分の1程度の同時通話数を確保することが必要です。なお、同時通話数はチャネル数や外線数とも呼ばれます。

電話回線にはアナログ回線、デジタル回線、光回線の3種類があります。

アナログ回線は、NTT東日本が提供する「加入電話」のことで、多機能電話機の種類によっては停電時でも通話ができるメリットがあります※1。ただし、基本的に1回線1チャネルしか利用できず、通話中に外線着信があった場合には話し中になってしまいます。また、電話とFAXを同時に使用することはできません。

また、新規で加入する際には、施設設置負担金(電話の新規架設工事費の一部に充てられる費用)が必要です。

「初期費用を抑えて電話回線を引きたい」と考えているユーザー向けには、初期費用が発生しないプラン(「加入電話・ライトプラン」)もあります。ただし、初期費用がかからない分、「加入電話」と比較して月額利用料が若干割高となり、権利の譲渡や利用休止などはできない点に注意が必要です。

デジタル回線では、一つの電話番号で2回線を同時に利用できるため、電話をしながらFAXを使えます。また、アナログ回線を複数契約する場合と比較して、月額利用料を安価に抑えられる点もメリットです。

なお、NTT東日本ではデジタル回線を「INSネット64」「INSネット64・ライト」のサービス名で提供していますが、2024年8月31日をもってサービスの新規販売は終了しており、2028年12月31日をもってサービス提供を終了します。詳しくはこちらをご覧ください。

光回線は現在主流の回線です。光ファイバーを使用した回線で、NTT東日本では「ひかり電話」というサービス名で提供しています。

アナログ回線と比較して、通話料が割安である点が大きなメリットとして挙げられるでしょう。1件ごとの通話料が安価であれば、発信数の多い事業所ではランニングコストを低減できると期待できます。また、利用状況に応じて同時通話数を後から拡張可能な点もメリットといえます。

加えて、アナログ回線とデジタル回線で必要となる施設設置負担金は不要です。アナログ回線から光回線に変更する場合には、基本的には現在の多機能電話機や固定電話の電話番号をそのまま利用可能です。

ただし、無停電電源装置(UPS)などを事業所内に設置しておかなくては、停電時に通話ができなくなる点にあらかじめ留意が必要だといえます。

ビジネスフォンには、家庭用の電話と違い、複数の便利な機能があります。業務においてどの機能が必要かを見極めて、必要な機能が搭載されているビジネスフォンを選びましょう。

逆に、あまりに多機能なビジネスフォンはその分の値段も高くなるため、必要以上の機能がないかどうかを判断し、取捨選択を行うことも重要です。

ここでは、一般的な機能をいくつか紹介します。

ビジネスフォンには端末機同士での内線機能があります。業務効率化に役立つ内線機能が数多くあるため、活発に内線を利用することが想定される場合は、必要な機能を取捨選択しましょう。

内線機能の一例として、以下が挙げられます。

会社の代表電話番号を受付で対応するなど、外線からの着信を社内の担当者に取り次ぐケースが多い場合は、標準装備されている転送機能に加えて業務効率化になる機能も検討しましょう。

転送機能の一例として、以下が挙げられます。

音声自動応答・案内とは、着信の対応を人ではなく事前に録音された音声が対応し、入力したダイヤルによって案内先が変更されるなどの機能です。IVR(Interactive Voice Response)と呼ばれるシステムを利用します。

大規模なコールセンターやユーザーからの問い合わせ対応が多く想定される場合には、従業員の業務負荷を大幅に低減できると期待できます。

ビジネスフォンのサービスではオプションで利用できるケースも多いです。必要に応じて導入し、今後の事業成長などによる機能追加の必要性などが想定される場合には、機能の拡張性や追加の際のコストなどをチェックしておくとよいでしょう。

訪問営業などの外出が多い企業では、携帯電話やスマートフォンと連携できる機能があると便利です。

外部から利用する際に便利な機能の一例として、以下が挙げられます。

迷惑電話ブロック機能とは、特定の電話番号からの着信を拒否する機能のことです。

「迷惑電話が多くて、業務の手が止まってしまう」「断っても何度もかけてくる」などの悩みがある場合には、迷惑電話ブロック機能を利用できると便利です。

しかし、ブロックしたい電話番号の数が多い場合、一つひとつを設定するには労力がかかってしまいます。そこで、迷惑電話のデータベースを活用できるビジネスフォンをおすすめします。

たとえば、NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」では、約3万件の迷惑電話番号データベースを主装置に登録し、自動的にブロックが可能です。着信拒否機能の利用によって、悪質な営業・勧誘などの迷惑電話への対応や、不要な広告FAXの受信がなくなります。

警察からの提供データや、独自収集データなどによってデータベースは日々更新されるため未知の電話番号もシャットアウトでき、迷惑電話対応の煩わしさから解放されるでしょう。

国番号識別ブロック機能とは、特定の国番号を着信拒否する機能のことです。

トビラシステムズの調査によると、近年、国際電話番号を利用した迷惑電話や特殊詐欺が急増しています。特殊詐欺手口の一つである架空料金請求詐欺の割合について、2022年9月は国際電話番号がほとんど使用されていなかったものの、2023年9月には約20%まで増加しました。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」では、迷惑電話が多く、着信を受けたくない国番号を設定すると、その国番号からの着信をすべて拒否できます。

なお、共通電話帳に登録されている電話番号は、着信拒否する国番号に含まれていても拒否されません。

参考:「TOBILA SYSTEMS|国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増、全体の3割超 トビラシステムズ、特殊詐欺に関する独自調査レポートを公開」(https://tobila.com/news/report/p1587/)

音声テキスト化機能は、録音した音声ファイルから文字起こしを行い、テキストデータとして保存できる機能です。

通話内容をテキストで振り返れば、「言った・言わない」のトラブルを回避でき、応対品質やコンプライアンス向上にも役立つことを期待できます。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」では、音声テキスト化アプリケーションをパソコンにインストールして利用可能です。ローカル環境以外にも、別途契約したクラウドストレージに保存した音声ファイルを使用して、テキスト化することもできます。

テキストが表示されるWeb画面では、「発話品質スコア」「話速」「あいづち回数」などの項目を数値化できるため、オペレーターの対応品質診断にも活用可能です。たとえば、コールセンターなど、顧客満足度向上が求められる電話業務におすすめの機能だといえます。

ビジネスフォンで使用する業務用の多機能電話機は、ボディカラーが黒色など、色味の選択肢が限られることも少なくありません。

一方、NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」で提供している多機能電話機には、柔らかなカーブを描く親しみやすいデザインが採用されている点も特長です。

多機能電話機のカラーは白と黒から選択でき、LCDパネル(液晶ディスプレイ)のカラーも6色から選択が可能です。

また、多機能電話機ボタンの用途などの記載(示名条)も同様に6色から選択可能で、どのような雰囲気のオフィスにもマッチするでしょう。

ビジネスフォンの他の機能については、以下の記事で説明しています。あわせてご覧ください。

関連記事:ビジネスフォンの便利な使い方や機能について25個を一挙ご紹介

オフィスの業務効率化を推進するビジネスフォン「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」資料ダウンロードはこちら

ここからは、ビジネスフォンを選ぶときのポイントについて紹介します。

まずは、自社の働き方や仕事のやり方を考慮しましょう。

リモートワークなどを含めた、柔軟な働き方を実現するためにはスマートフォン連携機能があるとよいでしょう。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」は「モバイル内線アダプタMB510」を追加することでスマートフォンと連携が可能になります。

会社にかかってきた外線をスマートフォンに転送したり、スマートフォンで直接受けたりできるようになります。

参考:モバイル内線アダプタ(スマートフォン連携) MB510

導入後に従業員数や拠点数の増加により、必要となる同時通話数や端末数も増加するケースがあります。利用可能な同時通話数は、主装置に内蔵しているユニットによってあらかじめ決まっているため、拡張性が低いものだと外線数を増やしにくくなります。また、基本的には同じビジネスフォンのメーカーや同じ機種でしか増設ができません。

導入時に、事業計画や会社の成長性をあらかじめ想定しておき、増設を前提としたビジネスフォンを導入するのか、あるいはどのくらいの増設が必要なのかなどを考慮しましょう。

ビジネスフォンの導入時の購入費用やランニングコストは、新品で購入するのか、中古品で購入するのか、またリースを利用するのかによって変化します。

新品・中古品ともに購入する場合は、機器購入のための初期費用が必要です。自社で所持することで固定資産となるため、売却が可能ですが、固定資産税や事務手続きの費用などもかかります。

一方、リースの場合には初期費用を抑えられ、経費扱いになるため節税にもつながりますが、自社の資産として所有することはできず、契約期間によっては割高になる可能性もあります。

ビジネスフォンの新品を購入する場合、メリットとしては最新機能が利用できることや、保証期間の長さ、拡張性の高さ、デザインの良さなどが挙げられます。

デメリットとしては、他の方法に比べて導入費用が高くなることです。予算が十分にあり、機能面やデザイン面でこだわりたい場合には新品の購入が適しています。

ビジネスフォン市場でのトップシェアを誇る「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」資料ダウンロードはこちら

ビジネスフォンの中古品を購入する場合、メリットとして新品よりも値段が安いことが挙げられます。

デメリットとしては、保証期間が短めであることや、最新の機能やデザイン面はあまり期待できない点です。

ビジネスフォンで基本的に必要となる機能は古いタイプの中古品でも問題なく利用できるため、ここまで紹介したポイントをカバーできるものであれば利便性を落とさずに費用が節約できます。

ビジネスフォンをリースで利用する場合、月額費用を払って利用することになります。メリットとしては、初期費用を抑えられ、導入時に一括で支払わないため、キャッシュフローの悪化を避けることが可能な点です。

初期費用がなく最新の機器を利用できるため、できるだけ予算を抑えつつ、使いたい機能やデザインにこだわりたい場合に適しています。また、購入した場合には資産の計上などの事務手続きも必要ですが、リースは経費扱いになるため比較的簡単な手続きになります。

デメリットとしては、同じ製品の新品を購入するよりも長期的に見ると支払い総額が高くなることや、途中解約ができないこと、またリース期間が終了後には返却が必要なケースがある点などです。

本記事では、ビジネスフォンの選び方のポイントについてさまざまな切り口から紹介しました。会社の電話は、事業を日々運営していく中で重要なインフラの一つとして挙げられるでしょう。

昨今、ビジネスを取り巻く環境は、次第に複雑化してきています。リモートワークなど柔軟な働き方の必要性、災害への備えとしてのBCP対策(事業継続計画)の必要性、カスタマーハラスメントへの対策や企業コンプライアンスの向上など、企業はビジネスを円滑に継続するうえでさまざまなリスクに備える必要があります。

NTT東日本のビジネスフォン「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」は、現代のビジネス環境に対応できるよう開発された電話システムです。各種クラウドサービス連携で通話データを保存、文字起こし、リモートワーク対応、高機能の迷惑電話ブロックなどの特長で、業務効率化と柔軟な働き方に貢献します。

「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」について、詳しくは以下の資料もぜひご一読ください。

オフィスの業務効率化を推進するビジネスフォン「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」資料ダウンロードはこちら

<資料の主な内容>

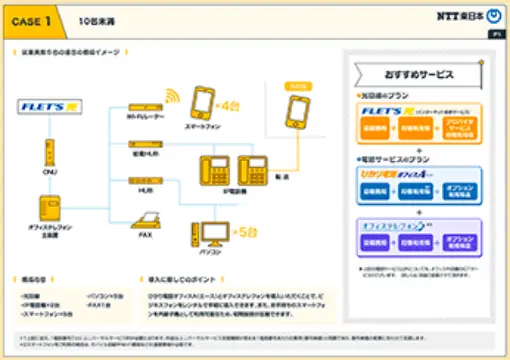

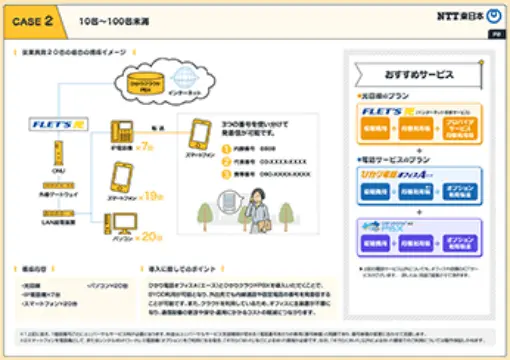

・従業員規模別導入プラン

(構成内容、導入ポイント、おすすめサービス)