お手持ちのパソコン・スマートフォンに専用アプリを入れることで、場所を問わず発着信ができるサービスです。「Webex Calling」「Microsoft Teams」「ひかりクラウドPBX」「MiiTel」「RING x LINK」に対応しています。

もっと知りたい!電話関連コラム

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?意味や注目される背景、有効な対策を解説

日本企業のサービス品質を長年支えてきたともいえる「顧客第一主義」。しかし、この考えを逆手に取った一部の顧客や利用者が、企業の従業員や自治体の窓口スタッフに対して不当な要求を押し付けたり、悪質な迷惑行為を行ったりする事例が増加しています。このような行為は、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」として社会問題化しており、従業員の精神的・身体的負担の原因となっています。

昨今では、大手企業を中心にカスハラ対策への取り組みが広がっており、企業方針や具体的な防止策を公表する企業も増えてきました。2024年10月には東京都でカスハラ防止条例が可決され、社会全体でカスハラを抑制する動きが加速しています。また、厚生労働省は、カスハラから従業員を守るための対策を企業に義務付ける方針案を示し、これによりカスハラ対策の重要性がいっそう認識されるようになりました。

本記事では、カスハラの意味や定義、注目されている背景を解説するとともに、企業がカスハラ対策を行わない場合に想定されるリスクについても紹介します。また、企業が行うべき具体的な対策として、事前準備と未然防止策についても取り上げます。カスハラに関する知識を深め、従業員を守り健全な職場環境を築くための一助となれば幸いです。

※本記事において、「固定電話」とはNTT東日本の電話サービス「加入電話」「INSネット」「ひかり電話」などを指します。

-

\今すぐ話して解決/

-

\フォームでお問い合わせ/

公開日:2025年4月24日

この記事でわかること

- カスハラの定義、クレームとの違い

- カスハラが企業に与える悪影響と対策

- 電話対応におけるカスハラ対策

目次

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?定義や意味

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先、利用者などが従業員に対して行う迷惑行為や無理な要求、さらには暴言などを含むハラスメント行為のことです。この問題は従業員の心理的負担を増大させ、その結果離職率につながるなど、企業全体の業務効率にも悪影響を与える重大な課題として、近年注目されています。

2022年2月に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラを以下のように定義しています。

- 企業の現場においてカスハラだと考えられるもの

- 顧客などからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

- 出典:厚生労働省|カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)

また、2024年11月に検討された新たな方針案では、次の3つの要素がカスハラの定義に含まれています。

- カスハラの定義

-

- 顧客や取引先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行うこと

- 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること

- 労働者の就業環境が害されること

カスハラの社会的な定義は、現在も厚生労働省を中心に議論が進められており、今後さらに明確化されていくと考えられます。また、カスハラは従業員の労働環境に深刻な悪影響を及ぼすため、働く人々を守る観点からも迅速な対策が求められています。

カスハラとクレームの違い

カスハラに適切に対応するには、カスハラとクレームの違いを理解し、顧客からの要求が正当なクレームなのか、それとも理不尽なハラスメントなのかを冷静に見極めることが大切です。

以下に、カスハラと正当なクレームのおもな違いを表でまとめました。

- 横にスクロールします

| 項目 | カスハラ | 正当なクレーム |

|---|---|---|

| 概要 |

|

|

| 要求が妥当か | △ | ○ |

| やり方が常識的か | × | ○ |

正当なクレームとは、顧客が商品やサービスに対する不満や問題を適切に伝え、解決を求める行為であり、企業にとってサービス向上のための貴重なフィードバックでもあります。一方、カスハラは合理的な問題解決を逸脱し、社会通念や常識の範囲を超えた理不尽な要求や迷惑行為をともなうものです。

ただし、実際の現場ではカスハラと正当なクレームを単純に分けられない場合があります。たとえば、企業側に落ち度があるケースや、要求が正当だが手段が行き過ぎている場合など、グレーゾーンが存在します。これに対応するには、現場の実態をヒアリングしながら、対応方針を統一することが必要です。

ハラスメントがエスカレートした場合、名誉棄損罪など犯罪行為に発展する可能性もあります。そのため、企業としても冷静かつ誠実な対応をめざす仕組みの構築が重要といえます。

カスハラかどうかを判断するポイント

カスハラと正当なクレームを区別する際には、次の2つの観点が判断の目安となります。

- クレームや要求が妥当かどうか

- 手段・態様(やり方)が社会通念上不相当かどうか

それぞれのポイントについて、わかりやすく解説します。

クレームや要求が妥当かどうか

まず重要なポイントは、顧客からのクレームや要求の内容が妥当かどうかを見極めることです。要求が妥当性を欠いている場合、カスハラに該当する可能性が高くなります。以下に例を紹介します。

- 要求の妥当性を欠いていると考えられるケース 例

-

- 商品・サービスの提供において、企業側の過失がない場合

- 企業が提供する商品・サービスと関係がない場合(嫌がらせなど)

- 参考:厚生労働省|カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)

一方、企業側に過失がある場合や商品・サービスに改善余地がある場合には、要求に妥当性があると判断されます。このような場合、まずクレーム内容を丁寧に確認し、顧客の不満に真摯に対応する姿勢が必要です。そのうえで、企業側の過失に限定して謝罪を行い、必要に応じて適切な補償やサービスの改善を進める取り組むことなどが求められます。

手段・態様(やり方)が社会通念上不相当かどうか

次に注目すべきは、要求を通そうとする手段や態様が一般的な常識や法令と照らして不相当かどうかです。要求自体が妥当であっても、やり方が社会通念を逸脱している場合にはカスハラに該当すると考えられます。以下に具体例を紹介します。

- (1)要求内容に関係なく、不相当とされる可能性が高いもの

-

- 暴行・傷害などの身体的な攻撃

- 脅迫・暴言などの精神的な攻撃

- 不退去・居座りなどの拘束的な言動

- 土下座の要求 など

- (2)要求内容によって、不相当とされる可能性があるもの

-

- 商品交換の要求

- 金銭補償の要求

- 謝罪の要求 など

- 参考:厚生労働省|カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)

このように、カスハラとクレームを区別するには、要求の妥当性とやり方の適切さを冷静に評価することが大切です。

カスハラの類型と具体例

カスハラ行為にはさまざまなパターンがあります。これらの類型を知ることで、カスハラかどうかを判断しやすくなり、適切な対応を検討する際の手助けとなるでしょう。ぜひ参考にしてください。

- (1)長時間拘束型

- 顧客が問題解決の範囲を超え、従業員を長時間拘束し続ける行為

例)店舗に何時間も居座る、電話を長時間続ける など - (2)リピート型

- 電話での問い合わせや面会の要求などを、執拗に繰り返し行う行為

例)一度解決済みの問題について、何度も電話で不当な対応を求める など - (3)暴言型

- 大きな怒鳴り声を上げたり、従業員に対して罵倒を浴びせたりする行為

例)「能力がない」「辞めろ」といった人格否定を含む侮辱的な言動 など - (4)暴力型

- 殴る・蹴る・叩く・故意にぶつかる・物を振り回すなど、身体的な攻撃をともなう行為

例)従業員に商品を投げつける、店舗内で暴れたりする など - (5)威嚇・脅迫型

- 脅迫的な言動によって、従業員に危害を加えたり怖がらせたりする行為

例)「お前の上司を呼べ」「会社を潰す」といった言葉や、異常に接近して怖がらせる など - (6)権威型

- 顧客が職業や社会的地位を誇示して、不当な要求を通そうとしたり特別扱いを求めたりする行為

例)「私は社長だ」といった主張で過剰対応を求める など - (7)店舗外拘束型

- 顧客の自宅や喫茶店など、職場の外に従業員を呼び出し、不当な要求を行う行為

例)特定の喫茶店に呼びつける、待ち伏せをして過剰な対応を求める など - (8)SNS/インターネット上での誹謗中傷型

- 従業員や企業について、SNSや口コミサイトなどに悪意ある内容を投稿する行為

例)虚偽の情報やプライバシーを侵害する情報を掲載して、企業や従業員を攻撃する など - (9)セクシュアルハラスメント型

- 不適切な身体接触や性的発言、性差別を感じさせる行為

例)身体に触れる、つきまとう、執拗に食事に誘う など - 参考:UAゼンセン|顧客からのハラスメントの定義とその対応に関するガイドライン(https://uazensen.jp/2024/03/01/49392/)

業界ごとに特徴的な迷惑行為も存在するため、対応を検討する際には、上記の類型を参考にしながら、現場のヒアリングを通じて整理するとよいでしょう。

カスハラが注目される背景

近年、サービス業や小売業を中心に、顧客が従業員に対して過度な要求や不適切な言動を行う事例が増加しています。これにより、従業員が大きな精神的・肉体的負担を受けるケースが相次ぎ、カスハラが社会問題として注目されるようになりました。

企業におけるハラスメント対策の重要性が高まる中、行政や自治体も顧客からの迷惑行為を問題視し、法整備を進めています。ここでは、カスハラに関連する重要なニュースを紹介します。

2019年6月 労働施策総合推進法の改正

2019年6月、労働施策総合推進法が改正され、事業主にパワーハラスメント防止対策の義務化が課されました。この改正により、顧客からの著しい迷惑行為についても対策が必要であることが示され、2020年1月には、具体的な取り組みとして以下の項目が明記されました。

- 体制の整備(相談窓口の設置など)

- 被害者への配慮(迅速な対応と精神的ケアなど)

- 防止策の策定(社内教育や対応マニュアルの作成など)

この改正により、カスハラが従業員の労働環境を損なう深刻な問題として位置付けられたと考えられます。

2023年9月 労災認定基準の改正

2023年9月、厚生労働省が「心理的負荷による精神障がいの労災認定基準」を改正しました。この改正で、業務による心理的負荷評価表※1に新たな項目として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が追加されています。

これにより、カスハラによる心理的負荷が労災認定される可能性が高まりました。労災認定を受けた場合、企業は従業員保護の不備を問われて社会的信用を失うリスクがあります。企業のカスハラ対策は、労働環境の整備という法的責任の点からも、その重要性を増しているのです。

-

※1心理的負荷評価表:労働災害の認定において、心理的ストレス(負荷)の程度を客観的に評価するため、具体的な出来事やその頻度を一覧化した基準表。

2024年10月 東京都で防止条例案が可決

2024年10月、東京都議会でカスハラ防止条例案が可決されました。この条例では、顧客によるカスハラ行為の禁止や、従業員保護を目的とした企業の努力義務が明記されています。罰則規定はありませんが、2025年4月の施行を前に、企業や自治体の間で対策が進むことが期待されています。

また、2024年11月には、北海道でも同様の防止条例が成立しました。これを機に、今後は他の都道府県でもカスハラ対策を強化する動きが広がる可能性があります。

カスハラが企業に及ぼす悪影響

カスハラが企業に与える悪影響として、従業員・経営・顧客の3つの観点から解説します。これらのリスクを正しく理解し、対策を講じる必要性を認識しましょう。

従業員への悪影響

カスハラは、従業員の業務パフォーマンスやモチベーションの低下を招き、体調不良による休職・退職にまでつながるリスクがあります。

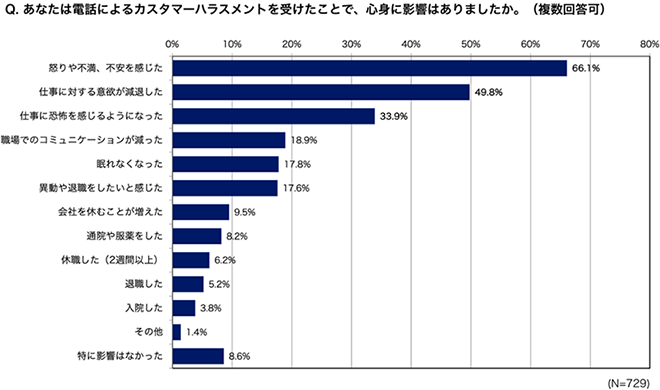

2024年7月に実施されたトビラシステムズ株式会社の調査では、カスハラによる心身への影響として「怒りや不満、不安などを感じた(66.1%)」「仕事に対する意欲が減退した(49.8%)」という回答がありました。中には、「眠れなくなった」「会社を休むことが増えた」といった、体調や勤務態度に影響を受けたケースも見受けられます。

出典:トビラシステムズ株式会社|電話によるカスタマーハラスメントに関する調査レポート(https://tobila.com/news/report/p1974/)

さらに、カスハラによる心理的負荷が精神障がいの原因となった場合、労災として認定される可能性もあります。カスハラは、従業員の精神的健康や企業の法的責任にも関わる問題なのです。

経営への悪影響

企業にとって、カスハラは人的リソースの浪費や人材流出、安全配慮義務などの法令違反のリスクを引き起こします。以下で具体例を紹介します。

- 人的リソースの浪費

- 窓口や電話応対で長時間拘束されたり、嫌がらせを繰り返されたりすることで、業務時間が圧迫される。また、要求への対応や社内報告などに余分な労力が必要となる。

- 人材流出

- 従業員のストレスが増加し、退職のきっかけになる可能性がある。とくに熟練スタッフが流出すると、顧客満足度の低下や企業競争力の弱体化にもつながるおそれがある。

- 安全配慮義務などの法令違反・訴訟

- 従業員がカスハラによって不利益を被った際に、企業としての対応や対策が不十分だった場合、安全配慮義務違反とみなされたり、従業員から損害賠償を請求されたりする可能性がある。

カスハラは、従業員の負担を増大させ、企業経営における人的・時間的資源に悪影響を与える問題といえます。顧客対応の質の低下や社会的信用の損失を防ぐためにも、企業として迅速かつ適切な対策を講じる必要があるでしょう。

顧客への悪影響

カスハラへの対応に従業員のリソースが割かれることで、他の顧客へのサービス品質が低下するおそれがあります。具体的には、サービスが遅延したり対応が不十分になったりして、本来サービスを受けられるはずの顧客が満足できない状況に陥ってしまうのです。

顧客体験価値が損なわれると顧客満足度が低下し、ブランドイメージの毀損やリピーターの減少といった問題にも発展する可能性があります。SNSや口コミなどで悪評が広がれば、客足が遠のくきっかけになりかねません。

カスハラは、従業員の健康とモチベーション・企業の経営基盤・顧客体験に悪影響を与えるため、経営課題の一つとして取り組む必要があります。これらのリスクを避けるためにも、次の章で紹介する具体的な対策を講じることが大切です。

企業が行うべきカスハラ対策~事前準備~

企業がカスハラに毅然と対応するには、事前の準備が不可欠です。ここでは、企業が行うべき事前のカスハラ対策として以下の4つの取り組みを紹介し、それぞれについて解説します。

- 企業の基本方針を明確化する

- 相談窓口を設置する

- 対応のガイドラインやマニュアルを策定する

- 教育研修やトレーニングを行う

企業の基本方針を明確化する

まず、組織のトップがカスハラ対策に対する基本姿勢を明確にし、取り組みの方針をまとめることが大切です。基本方針を示すことで、社内ルールや具体的な対応策を策定しやすくなります。

また、カスハラ対策のポリシーをプレスリリースや公式Webサイトで公表することで、顧客に対する周知・啓発につながり、カスハラの予防効果が期待できるでしょう。実際に、問題行為があった場合には出入り禁止の措置を取るなど、従業員の安全確保に向けて対応方針を明示している企業もあります。

相談窓口を設置する

カスハラ対策では、被害に遭った従業員が相談しやすい仕組みを整えることも大切です。すでに社内にあるハラスメント相談窓口を活用しつつ、営業・電話窓口・店舗スタッフなどの顧客対応部門と連携を強化し、体制を整えましょう。

また、犯罪行為が認められた場合や従業員が身体的・精神的な被害に遭った場合に備え、警察や弁護士、産業医との連携体制を確保しておくとよいかもしれません。相談窓口を通じて従業員が迅速かつ適切な支援を受けられる環境を整えておくと、職場における安心感の醸成につながります。

対応のガイドラインやマニュアルを策定する

基本方針に基づき、カスハラの判断基準や具体的な対応方法を定めたガイドラインやマニュアルを策定します。その際に、報告や相談のルールも明確にすることで、現場で迅速かつ統一的な対応が可能となるでしょう。

カスハラの内容は業種や業界によって異なるため、実際の現場からヒアリングを行ったうえで、具体的な基準や対応策を構築するのがおすすめです。以下に、マニュアルに記載すべきカスハラの判断基準となる言動の一例を紹介します。

- 発言の基準 例

- 一度でも発言があればカスハラと判断する発言:「死ね」「殺すぞ」「火をつけるぞ」

- カスハラの可能性のある発言:「あほ」「お前じゃ話にならない」「株主総会で糾弾する」

- 行動の基準 例

- 膠着状態になってから30分以上居座る、または電話を続ける

- 不当な要求について、同内容の問い合わせ電話が3回以上続く

- 土下座を求める

- 商品や備品を破壊する

こうした具体的な基準を示すことで、従業員が迷うことなく適切な対応を取りやすくなるでしょう。

教育研修やトレーニングを行う

基本方針や社内ルールに基づき、従業員への教育やトレーニングを実施しましょう。とくにカスハラ対応においては、「事実を正確に把握する」「限定的に謝罪を行う」「感情的な顧客に対して冷静に対応する」といったスキルが求められます。

対応や報告に関するロールプレイング研修を実施し、従業員が冷静かつ迅速に対応するための知識や手順を身につけられるようにしましょう。研修を通じて従業員の安心感を高められれば、ストレスの軽減やパフォーマンスの向上にもつながるはずです。また、現場からの報告に応じて研修内容を定期的に見直すことで、より実態に近いトレーニングが可能になるでしょう。

企業が行うべきカスハラ対策~未然防止策~

クレームをカスハラ行為へとエスカレートさせないためには、未然防止策を講じることが大切です。対策を通じて無用なトラブルを回避し、従業員の負担軽減や職場環境の改善につなげましょう。

カスハラ行為の牽制に有効な対策には、以下の方法が挙げられます。

- 現場や店舗での対応策

- なるべく複数人で対応を行う

- 相手が感情的になり激昂していても、冷静に、丁寧に話をする

- 防犯カメラを設置する

- 見えるところにカスハラ防止を訴えるポスターを掲示する

- 電話での対応策

- 通話を録音する

- 通話前に、録音している旨を告知するメッセージを流す

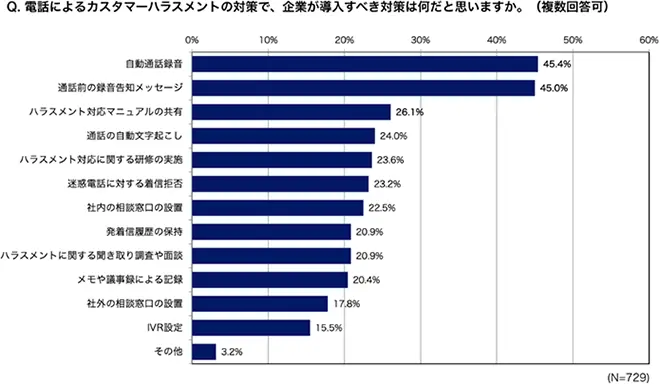

とくに電話対応では、通話録音や事前の録音告知メッセージが有効です。トビラシステムズ株式会社の調査では、電話によるカスハラ被害の経験を持つ人に企業が導入すべき対策を聞いたところ、「自動通話録音」(45.4%)、「通話前の録音告知メッセージ」(45.0%)が上位回答となりました。通話を録音しておくことで、報告や対応検討、通報などの際に裏付けとして役立ちます。

出典:「トビラシステムズ株式会社|電話によるカスタマーハラスメントに関する調査レポート」(https://tobila.com/news/report/p1974/)

電話応対でカスハラ被害が発生している場合は、通話録音機能の導入を検討するとよいでしょう。多機能なCTI(Computer Telephony Integration)システムを活用するのも効果的です。CTIシステムでは、通話録音や顧客情報のリアルタイム表示などの機能を利用できるため、電話におけるカスハラ対策の強化につながるでしょう。

これらの対策を取り入れることで、電話応対中のトラブルを未然に防ぎ、顧客対応の安全性向上を図れます。その結果、従業員が安心して働ける環境づくりにもつながるでしょう。CTIシステムの具体的な機能については、次の章で解説します。

電話対応のカスハラ対策に役立つCTIシステムの機能

電話対応でのカスハラ対策には、CTIシステムの導入がおすすめです。ここでは、株式会社シンカのクラウド型コミュニケーション管理ツール「カイクラ」の機能を例に、CTIシステムがどのように役立つかを紹介します。

| 機能 | 内容やメリット |

|---|---|

| 通話録音 |

|

| メモ機能 |

|

| 単語アラート |

|

| AI自動文字起こし・要約 |

|

| 感情ラベリング |

|

上記の機能に加え、「カイクラ」には顧客情報を管理できるメモ機能や、着信時に発信者をポップアップで表示する機能なども搭載されています。対応履歴や要注意顧客の情報を記録しておき、対応前に確認すれば、担当者が落ち着いて対応しやすくなるでしょう。

また「カイクラ」は、NTT東日本の「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」と連携できます。この連携により、以下のメリットが期待できます。

「カイクラ」と「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」の連携によるメリット 例

- テレワーク推進・BCP対策(事業継続計画)

- インターネット接続環境があれば「03」から始まる固定電話の番号での発着信が可能に。テレワーク推進やBCP対策(事業継続計画)にもつながる。

- スムーズな導入

- CTIシステムとPBX(構内交換機)との連携工事が不要なケースもあり、スムーズに導入できる可能性がある。

- 高い通話品質

- インターネットの混雑時でも、閉域接続機能によって安定した通話品質※2を提供する「ひかりクラウド電話 ダイレクト for Webex Calling」のラインナップもある。通話品質が重視されるコンタクトセンターにもおすすめ。

「カイクラ」と「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」を連携することで、カスハラ対策や電話対応全般の効率化、従業員の負担軽減に役立つでしょう。「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」のサービス詳細は、以下のリンクよりご覧いただけます。

「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」

詳細はこちら

-

※2複数のお客さまで通信帯域をシェア(共用)するベストエフォート型のサービスになります。お客さまのご利用環境(端末機器の仕様など)や回線の混雑状況により回線速度や、音声品質が低下する場合があります。また、接続が中断されないことを保証するものではありません。

まとめ

カスハラは、従業員の精神的・肉体的な健康を損なうだけでなく、企業経営にも大きな悪影響を与える問題です。企業が積極的にカスハラ対策を講じることは、従業員を守るだけでなく、職場環境の改善や顧客満足度の向上にもつながります。

とくに、電話窓口におけるトラブルの未然防止や迅速な対応を図るには、通話録音機能を搭載したCTIシステムの導入が効果的です。通話録音やAI自動文字起こし、感情ラベリング機能を搭載したCTIシステム「カイクラ」は、「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」と連携できます。この連携により、テレワーク推進やBCP対策(事業継続計画)の効果も期待できるでしょう。

電話窓口のカスハラ防止策にお悩みの企業担当者の方は、「カイクラ」との連携でさらなる効果が期待できる「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」の活用をご検討ください。サービスの資料は、以下のリンクからダウンロードできます。

「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」

資料ダウンロードはこちら

-

※「Webex by Cisco」、および「Webex」は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。「Webex Calling」はCisco Systems, Inc.が提供するサービスの名称です。

-

※「カイクラ」は、株式会社シンカの登録商標または商標です。

-

*「Webex Calling」は、名称が変更される場合があります。最新情報は、サービス事業者のホームページをご確認ください。

電話についてのご相談なら、

まずはお気軽にお問い合わせ

ください!

今すぐ資料ダウンロード

<資料の主な内容>

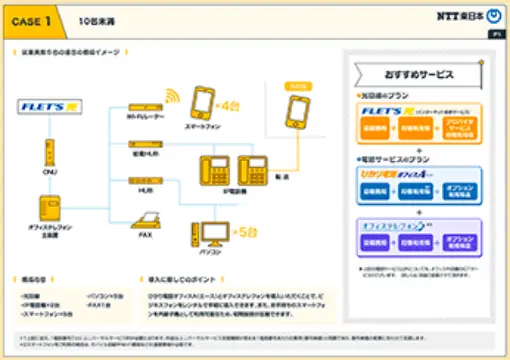

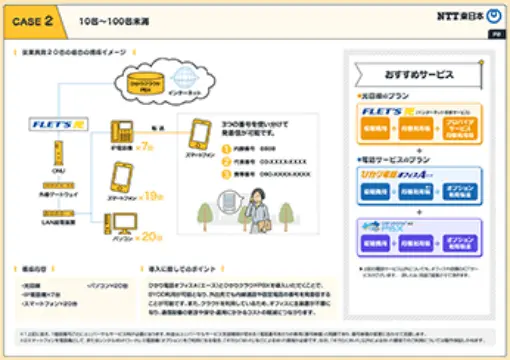

・従業員規模別導入プラン

(構成内容、導入ポイント、おすすめサービス)