SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M

小~中規模オフィスなどで、スマートフォンと連携を行うことができ、オフィス・自宅・外出先でもどこでも利用できるビジネスフォンです。

もっと知りたい!電話関連コラム

会社や店舗、病院の固定電話にかかってくる迷惑電話を放置していると、従業員のストレス増加や業務効率の低下、さらにはトラブルに発展するリスクがあります。こうした問題を解決するためには、適切な迷惑電話対策が必要です。

本記事では、中小企業が取り入れやすい迷惑電話対策について詳しく解説します。職場の電話システムを見直し、安心して業務に集中できる環境づくりの一助として、ぜひ参考にしてください。

※本記事において、「固定電話」とはNTT東日本の電話サービス「加入電話」「INSネット」「ひかり電話」などを指します。

\今すぐ話して解決/

\フォームでお問い合わせ/

公開日:2025年3月21日

更新日:2025年8月20日

電話を利用する会社や店舗、病院では、日々さまざまな迷惑電話に悩まされるケースが少なくありません。昨今で頻繁に報告されるのが外国からの発信と思われる迷惑電話や、詐欺電話です。このような迷惑電話の増加傾向については、次章で詳しく解説します。

以下では、会社・店舗・病院などの固定電話にかかってくる迷惑電話の例を紹介します。

| 迷惑電話の例 | 概要 |

|---|---|

| 外国からの迷惑電話 | 「+1」など、日本の国番号(+81)・市外局番以外からかかってくる迷惑電話 |

| 詐欺電話 | 親族(子、孫など)、警察官、市役所職員、銀行員などを名乗る不審な電話 |

| 非通知電話 | 発信元の電話番号を知らせずにかかってくる電話 |

| ワン切り | 1~2回程度のコールで切れる電話で、相手が電話をかけ直してくることを狙った悪質な手法 |

| 無言電話、いたずら電話、わいせつ電話 | 電話に出ても無言が続くなど、業務に関係がない不審・不快な内容の電話 |

| 間違い電話 | 似た電話番号の企業へのかけ間違い |

| 勧誘・セールス電話 | 何度もしつこく繰り返しかかってくる、商品・サービスなどに関するセールスの電話 |

| 短期間に集中する着信 | 短期間に集中して数多くの人からかかってくる電話 |

| 間違いファックス(FAX)、迷惑ファックス(FAX) | 似たFAX番号の企業への送信間違いや、何度もしつこく送信されてくる勧誘・セールスのFAX |

まず、迷惑電話の現状をデータで確認してみましょう。

IT企業のトビラシステムズ株式会社が2023年3月に発表した調査結果によれば、固定電話にかかる電話のおよそ20%、つまり5件に1件が迷惑電話であることが明らかにされています。

特にサービス業や医療・福祉、卸売業・小売業といった業種では、顧客からの迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが多く発生しています。具体的には、「暴言」や「長時間にわたる電話」、「繰り返しにわたる電話」などです。こうした迷惑電話への問題に対策が講じられない場合、業務効率の低下や従業員の精神的負担が生じる恐れがあります。

また、特殊詐欺の増加も見過ごせない問題です。2022年には特殊詐欺の認知件数が17,520件、被害額は361.4億円にも上り、その手口の約99%が電話を通じて行われているというデータがあります。また、同年には120,701件もの予兆電話(犯行前に家族構成や在宅状況などを聞き出すための電話)が確認されており、こうした迷惑電話が詐欺の温床となっている現状が見受けられます。

迷惑電話の影響を最小限に抑えるためには、個人レベルでの注意喚起はもちろんのこと、企業としての対策が欠かせません。

出典:

トビラシステムズ株式会社|迷惑電話に関する独自調査レポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000034282.html)

トビラシステムズ株式会社|電話によるカスタマーハラスメントに関する調査レポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000034282.html)

オフィスや店舗、病院などの固定電話で迷惑電話を受けると、さまざまなリスクが伴う可能性があります。具体的なリスクとして挙げられるのは、以下の2点です。

迷惑電話への対応が頻繁に発生すると、従業員は本来の業務を中断せざるを得なくなり、進行中の仕事が後回しになってしまいます。

こうした対応は、単なる時間の浪費だけでは留まりません。従業員にストレスを与え、集中力を削ぎ、結果として全体の業務効率を低下させる可能性があります。

特殊詐欺の99%が電話を通じて行われている現状を踏まえると、「業務上すべての電話に対応しなければならない」と応じることは、予期せぬトラブルを引き起こす原因になる可能性があります。

たとえば、電話で「部長の名前を教えてほしい」「担当者を教えてほしい」などと質問され、対応するうちに個人名や役職、部署の情報を漏らしてしまうケースが考えられます。些細な電話のやり取りが詐欺などの足掛かりとなり、最終的には会社の信用を損なう結果にもつながりかねません。リスクを回避し、トラブルを未然に防ぐためには、迷惑電話への適切な対策が不可欠です。

迷惑電話への対策として、固定電話で活用できる便利なサービスや機能があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

「ナンバー・ディスプレイ」は、NTT東日本のサービスのひとつで、相手の電話番号を電話機に表示させる機能です。「ナンバー・ディスプレイ」を契約し、対応した電話機を使うことで、電話を受ける前に電話番号を確認できます。相手の電話番号を確認したうえで電話に出るかどうかを判断できるため、迷惑電話の回避に役立つでしょう。

「ナンバー・ディスプレイ」は、固定電話でも手軽に迷惑電話対策を始められる方法として、多くのビジネスシーンで活用されています。大切な電話を見逃さず、快適な電話環境を整えたい場合におすすめです。

「ナンバー・リクエスト」は、「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスで、番号非通知の電話に対応するための機能です。非通知の番号で電話をかけてきた際に、「番号を通知しておかけ直しください」といった自動音声を流します。

「ナンバー・リクエスト」を活用すれば、番号を隠したままの迷惑電話への対応を避けることが可能です。特に、番号を公開している企業や店舗、病院にとって、有効な迷惑電話対策といえるでしょう。

「迷惑電話おことわりサービス」もNTT東日本のサービスのひとつで、迷惑電話が繰り返される場合に有効です。迷惑電話を受けた際に、電話機を操作して相手の番号を登録しておけば、次回以降、その番号からの着信に対して「この電話はお受けできません。ご了承ください」と自動音声で応答します。

頻繁にかかってくる特定の番号を確実にブロックできる点で、多くの企業に重宝されていますが、登録可能な番号は最大30件です。そのため、大量の迷惑電話をすべて防ぐことは難しいかもしれません。

全通話録音機能は、すべての通話内容を録音する機能です。ビジネスフォンを利用している場合、全通話録音機能を利用できるケースがあります。

たとえば、電話対応中に迷惑行為や詐欺行為があった場合、その記録を残しておくことで、トラブルの証拠として活用できます。従業員を守るための防御策として有効であり、録音をもとに再発防止策を講じることも可能です。

なお、録音にあたっての適法性や、証拠能力については後述します。

全通話録音機能は、クレーム対応の場面でも大いに役立つツールです。会社や店舗、病院などでは、顧客や患者からクレームの電話を受けることがあります。その際、全通話録音機能を活用することで、以下のような効果を得られます。

まず、顧客との会話内容をすべて記録できるため、双方の「言った・言わない」という認識の食い違いを防ぐことが可能です。たとえば、顧客が「最初に伝えた内容と違う」と主張した場合、録音した通話を確認することで、実際にどのようなやり取りがあったのかを客観的に検証できます。対応の正当性を振り返られるだけでなく、クレームの早期解決にもつながるでしょう。

さらに、通話開始時に「この通話は録音されています」といった自動音声ガイダンスを流すことで、電話の相手に録音中であることを認識してもらえます。自動音声ガイダンスを流す仕組みは、相手が発言内容を慎重に考えるようになる心理的な効果が期待できます。クレームが過度にエスカレートしたり、暴言やハラスメント行為が発生したりすることの抑止につながるでしょう。

全通話録音機能を導入する際は、自社の運用実態やニーズに合ったサービスを選ぶことが大切です。以下では、選ぶ際に注目すべきポイントを紹介します。

録音データの保存容量や保存期間は、全通話録音機能選びの基本です。保存容量とは、「1回の通話で上限〇〇分まで保存可能」のような、録音時間の上限のことを指します。1回の通話で15分以上録音が必要な長い電話が多い事務所などでは、短い録音時間の上限では対応しきれないかもしれません。

また、保存期間とは録音データを保持しておける期間のことです。保存期間が1週間の場合、トラブルの検証が遅れると録音データが失われてしまうリスクがあります。

録音データの保存容量や保存期間は、「古いデータは自動的に削除される」「無制限で保存しておけるものの、データ容量の増加に伴って利用料金が上がる」など、サービス内容がさまざまです。自社の運用実態に適したサービスを選ぶようにしましょう。

費用面の確認も欠かせません。初期費用だけでなく、月額利用料が定額か従量課金制かを把握しましょう。

たとえば、月々の通話量が安定している企業の場合、月額定額プランがおすすめです。定額にすることで、コストを一定に保ち、予算計画が立てやすくなります。一方、繁忙期と閑散期の電話利用が大きく変動する企業の場合は、従量課金制を選ぶことで、利用量が少ない月のコストを抑えられる可能性があります。

電話機を提供している会社と全通話録音機能の提供元が同じであるかどうかは、スムーズな導入と運用に関わります。特に初期設定や導入後の不具合対応時に、ひとつの窓口ですべて完結できることは大きなメリットです。

また、電話対応を行うスタッフが設定や操作に迷った際に、電話・メール・チャットなど複数の窓口で手軽に相談できる体制が整っていれば、相談・解決が円滑に進むでしょう。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS, M」は、迷惑電話ブロック機能を搭載した中小企業向けのビジネスフォンです。従業員が20~100名以下の企業・店舗に特におすすめの製品で、業務効率化と安全性向上を両立できます。

「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS, M」最大の特徴である「迷惑電話ブロック機能」は、画期的な機能です。約30,000件にも及ぶ「迷惑電話データベース※1」と自動照合し、不審な着信を事前にブロックします。データベースは、警察などの公的機関から収集した信頼性の高い情報を基に更新されており、悪質な営業電話や海外からの不審な電話、煩わしい勧誘電話などをシャットアウトすることが可能です。

さらに、「通話録音機能」を標準搭載しており、録音データを自動的にテキスト化することで、通話内容の確認が手軽に行えます。たとえばクレーム対応の際、顧客とのやり取りを正確に記録しておくことで、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐことが可能です。また、カスタマーハラスメントに直面した場合でも、録音データが対策の証拠として活用できるため、社員の安心感も高まります。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」は、日々の業務をスムーズに進めるだけでなく、働きやすい環境を提供するビジネスフォンです。

「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」

資料ダウンロードはこちら

本記事では、企業や店舗、病院などの固定電話にかかってくる迷惑電話の具体例と、それによるリスクや有効な対策について解説しました。

迷惑電話を放置することで、従業員が不安やストレスを抱えたり、業務効率が低下したりするだけでなく、大切な顧客対応が妨げられ、なかにはトラブルに発展する可能性もあります。こうしたリスクを回避するために有効な解決策として、NTT東日本のビジネスフォン「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」がおすすめです。「迷惑電話ブロック機能」や「通話録音機能」などの迷惑電話対策に便利な機能が備わっており、従業員のストレス軽減や業務の効率化に貢献します。

迷惑電話対策は、企業の電話環境を見直す絶好の機会です。NTT東日本が導入から運用フェーズまでサポートを提供し、安心・安全な電話環境の構築を支援いたします。ぜひ「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」をご検討ください。

<資料の主な内容>

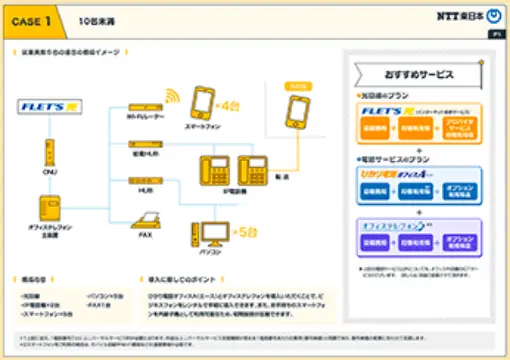

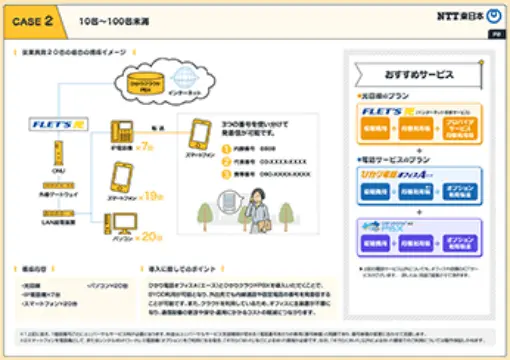

・従業員規模別導入プラン

(構成内容、導入ポイント、おすすめサービス)