SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M

小~中規模オフィスなどで、スマートフォンと連携を行うことができ、オフィス・自宅・外出先でもどこでも利用できるビジネスフォンです。

もっと知りたい!電話関連コラム

最新の補聴器は機能が向上しており、正しい使用法を身につければ、仕事中の電話応対も支障がないケースが多いです。また、通話中に発生するハウリングを防ぐ方法も知っておく必要があります。通話中のハウリングを減らせれば、クライアントや従業員、外部パートナーとより快適なコミュニケーションが期待できるでしょう。

本記事では、おすすめの補聴器、補聴器を付けたまま快適に電話を行うコツ、ハウリングを防ぐ方法などについて、わかりやすく解説します。補聴器を使っているご自身や従業員のために、より快適な環境を作りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

\今すぐ話して解決/

\フォームでお問い合わせ/

公開日:2025年3月21日

更新日:2025年8月20日

電話業務は、補聴器をつけたままであっても快適に行うことが可能です。補聴器の形状に応じて受話器や携帯電話・スマートフォンの持ち方を変えるだけで、スムーズになるでしょう。

最新の補聴器を使用すれば従業員や、クライアントとよりストレスのないやり取りが期待できます。補聴器を正しくつける、またはハウリング防止を行うといった対策が大切です。

また、Bluetooth対応型の補聴器を使えば、受話器を補聴器に直接当てるといった作業が不要で、スムーズに通話が可能になるためおすすめです。

次に、快適に電話業務を行うためにおすすめの補聴器を紹介します。下記について、それぞれ特徴やポイントを解説します。

耳あな型補聴器は、耳の中に収まり、電話中のノイズが少ないのが特長といえます。

外部からはほぼ見えないIIC(Invisible In the Canal)タイプや極小サイズのCIC(completely In the Canal)タイプは小型で目立たないですが、操作性や電池交換については慣れないと難しいかもしれません。

一方で、ITC(In The Canal)タイプやITE(In The Ear)タイプは、サイズは大きいものの、プッシュボタンなどで音声のボリューム調整がしやすいというメリットがあるため、耳あな型補聴器のタイプにも一長一短があります。

耳あな型補聴器を選ぶ際に「どのタイプが良いのか?」と悩むのであれば、見た目重視か機能性重視か、また予算などに応じて選ぶとよいでしょう。

耳かけ型補聴器は、耳の後ろに装着するため、耳をふさがずに使用可能です。

耳かけ型補聴器は、各補聴器メーカーの新商品で最初に発売されるモデルのため、Bluetooth機能を搭載しているモデルもあります。複数ある補聴器の種類のなかでも、よりクリアな音質で快適に通話ができるのがポイントです。

また、充電式のモデルもあり、電池交換する手間を省けるのもメリットといえます。

ポケット型補聴器は、本体をポケットに入れ、イヤホンを耳に装着するタイプの補聴器を指します。

ポケット型補聴器は操作が簡単で、普段使いの際でもストレスを感じにくいといわれています。機器の特長として本体にマイクが搭載されており、イヤホンとの距離が離れている分、ハウリングが起きにくいとされていることが理由です。

また、手元の本体で音量調整が可能なため、聞こえの調子が優れない方でも安心して使用できるのも特長といえます。

誘導コイル(電磁誘導の原理を使用して音声を受信する小さなコイル)付きの補聴器は、電話の音声が直接補聴器に伝わることが特長です。ハウリングしにくく、日々の通話もストレスなく行えます。

しかし、電話機との相性を確認する必要があるため、自社で扱っている電話機が対応しているか購入時にチェックしましょう。

補聴器を付けながら快適に電話業務を進めるには、コツがあります。以下の3つが挙げられるため、それぞれ詳しくチェックしていきましょう。

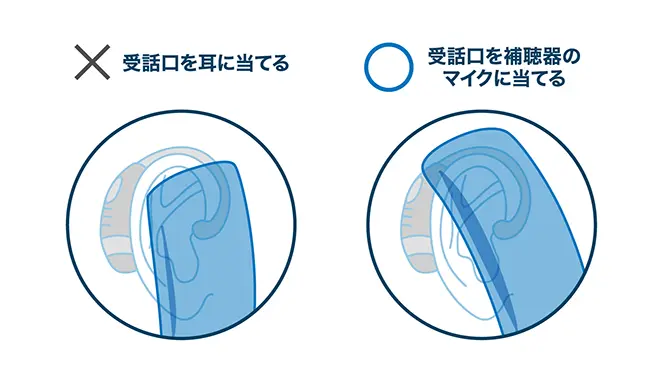

第一のコツは、電話機の受話口を補聴器のマイクに合わせ、適切な位置で持つように心がけることです。たとえば耳かけ型補聴器の場合には、上部にあるマイクに合わせて受話口を調整してみてください。

ただし、受話器を耳に近づけすぎると補聴器との距離が縮まってハウリングが発生するため、少し離すことを意識してみましょう。

通話時には、補聴器の音量を調整し、必要であれば電話用の音設定に変更してください。アプリやリモコンなどで音量調整やモード変更ができるタイプであれば、より自分に合わせて調整しやすくなります。

また補聴器に登録した音を切り替えられる「メモリーボタン」があると、さらに手軽に補聴器の音を電話用に調整できるため、より快適に通話したい方は使用してみましょう。

スマートフォンや電話機のスピーカーフォン機能を使用することで、補聴器を通して両耳に音が届きやすくなります。両耳で聞こえるため、電話越しではなく直接話しているかのような聞こえの良さを感じられるでしょう。

さらに、ハウリング対策にもなるため、普段使いのストレスを抑えられることもポイントといえます。

補聴器を付けながら電話業務を行う際には、覚えておきたい注意点が3つあります。下記でそれぞれ紹介します。

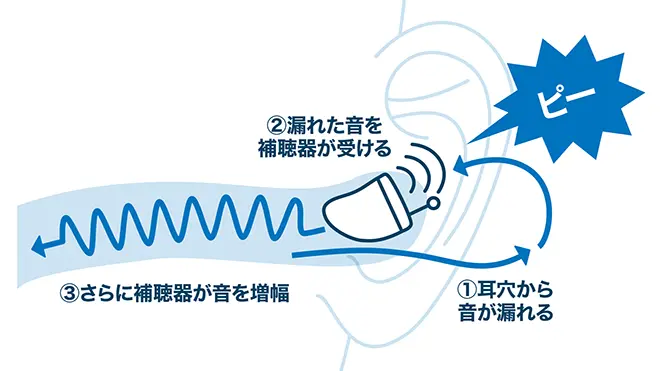

ハウリングを長時間、そのまま放置しないようにしましょう。放置してしまうと会話が聞きにくくなり、相手と上手くコミュニケーションが取れない要因になってしまいます。

とくに、仕事上で相手とスムーズにコミュニケーションを取れない状態が続くと、取引先やお客さまに不快感を与えかねません。

ハウリングを抑制できる補聴器を使用したり、また正しい位置で補聴器を調整したりといった対策を取りましょう。

補聴器を正しく使用しないと、補聴器の故障の原因になる可能性があります。「専用ケースに入れずにポケットにしまう」「洗顔時にもつけている」「定期的なメンテナンスを怠る」などが、間違った使用例としてよくあるパターンです。

自身が使用する補聴器のタイプによって使用方法が異なるため、事前に取扱説明書やマニュアルに従って、指定の方法で使用しましょう。

補聴器の聞こえや調整(フィッティング)が甘いと、電話がしづらくなります。

補聴器を使用する以前のように快適に電話をしたい場合には、補聴器の購入時に、自分用に細かく調整することが必要です。また、購入後に違和感がある場合には、専門店で調整してもらいましょう。

補聴器の特性上、電話中にハウリングが発生することがあります。ハウリングを防ぐためには、以下の対策が必要です。それぞれ確認しましょう。

イヤモールドとは、自分の耳の形状に調整したオーダーメイドタイプの耳せんのことです。イヤモールドは隙間からの音漏れを防ぎ、ハウリングを軽減してくれる特長があります。

自分の耳の形にフィットしやすいため、普段使いにおけるストレスを軽減し、快適に日常生活を送れるでしょう。

誘導コイル機能は、受話器の磁気信号を直接補聴器に伝えるため、誘導コイル付きの補聴器の使用は、ハウリング防止につながります。

誘導コイルによって周囲の雑音がカットされるため、相手の声を聞き返す回数も減り、電話越しでも会話がしやすくなるのが魅力です。

もしすでに使用している補聴器がある場合には、最新型の補聴器に更新することも考えてみましょう。

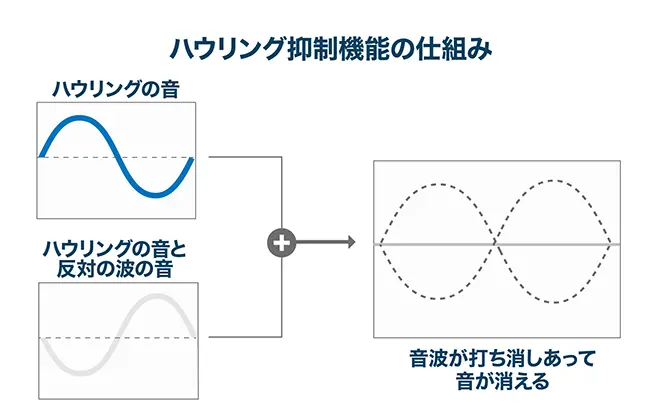

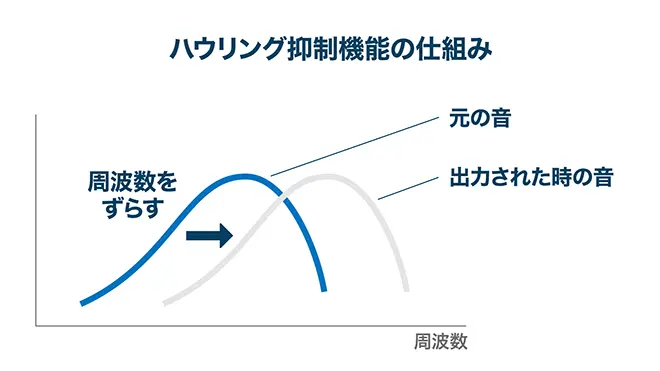

最新型の補聴器はハウリング抑制機能を搭載している場合があり、自身で工夫を凝らすよりも、新しい補聴器を購入するだけで解決する可能性もあります。たとえば、ハウリングに対して逆位相の音を出してハウリングの音を打ち消すモデルもあるので、チェックしてみましょう。

その他、入力と出力の音の高さをずらしてハウリングを防ぐモデルも登場しています。

このように、ハウリングの防止については各補聴器メーカーでさまざまな工夫が施されています。

最後に、補聴器と電話に関してよくある質問について回答します。それぞれ確認して、ご自身の疑問を整理しておきましょう。

「補聴器の調整ができていない」「補聴器のマイクが口元から離れすぎている」などさまざまな原因が考えられます。加えて、補聴器の問題ではなく、難聴が進んでいる可能性も否めません。

補聴器や携帯電話、スマートフォンの音量を上げても聞こえない場合には、聴力の確認のためにも、念のため耳鼻科の受診も視野に入れてみましょう。

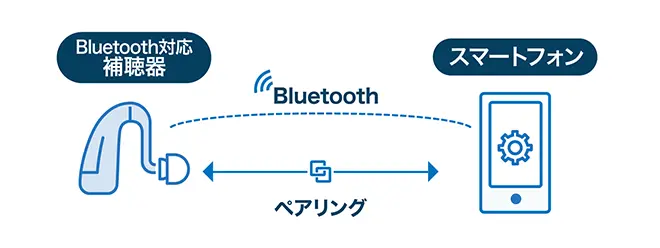

Bluetooth対応の補聴器であれば、スマートフォンと接続が可能です。

ペアリング(接続)の設定を行うことによって、両耳でスマートフォンの音声が聞こえるようになります。スマートフォンや補聴器によってペアリングの設定が異なるため、設定の際には、取扱説明書やマニュアルを見ながら設定しましょう。

補聴器を付けた時の聞こえ具合は、補聴器の性能や本人の聴力によって変わります。

ただし、補聴器を付けることにより、聴力そのものが治るわけではないことは理解しておく必要があります。フィッティングや補聴器のモデルによっても聞こえ具合が異なるため、ご自身にあった補聴器を選ぶことが重要です。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」であれば、着信応答業務の効率化や音声の文字起こし、クラウドストレージ連携など、多様な機能を活用して電話業務をスムーズに行えます。

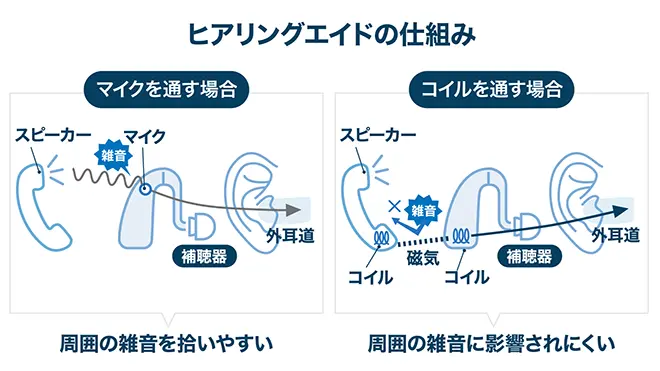

オプション品としてHA(ヒアリングエイド)ハンドセットを販売していることも、補聴器ユーザーにとっては大きな特徴です。ハンドセット内のヒアリングエイド用コイルと補聴器のコイルを磁気共鳴させることにより、音を拾いやすくする仕組みです。

下記の図をご覧ください。

音声に特殊な信号処理を行い、聴力障害を防止する機能である「音声通話支援システムmimiyori」も搭載されており、電話時の負担を減らすことが可能です。

また「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」にはリチウム電池が搭載されているため、リチウム電池は寿命が約「10年」と長いこともポイントです。鉛電池の寿命が一般的に「2~5年」であるのに対して、電池交換の機会が減るため、長い期間こまめなメンテナンスを必要とせず電話を使えるでしょう。

補聴器を付けていても、電話は可能です。耳あな型や耳かけ型をはじめとして多様な種類があり、ご自身に合った製品を選ぶ必要があります。

また、ハウリングの発生を防ぐために距離を離したり、また場合によってはイヤーモールドを使用したりなどといった工夫を行うことも求められるでしょう。ストレスなく電話業務を行うためにも、製品の購入前に事前準備や対策を覚えておき、対応できるようにしておくことがおすすめです。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」であれば、「音声通話支援システムmimiyori」や「ヒアリングエイドハンドセット」、「Bluetoothヘッドセット」などを利用可能です。これらの機能や機器を使うことで補聴器を使用した通話をクリアにすることが期待できるため、補聴器をご使用の方へもおすすめのビジネスフォンです。少しでも興味がある方は、ぜひ下記の資料をご覧ください。

<資料の主な内容>

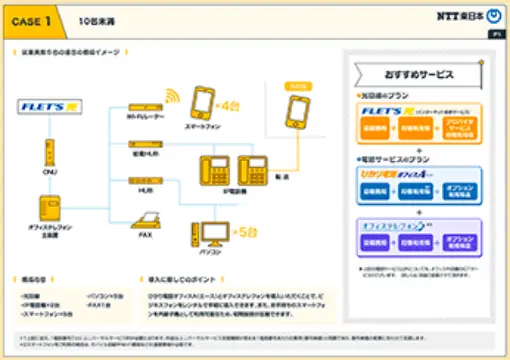

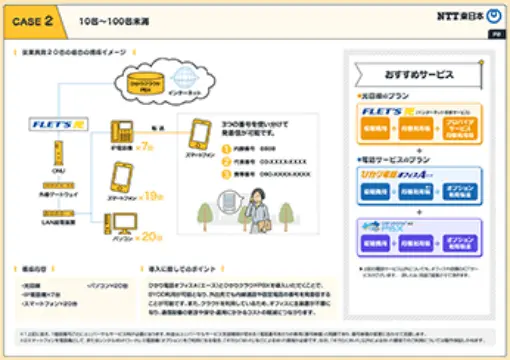

・従業員規模別導入プラン

(構成内容、導入ポイント、おすすめサービス)