SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M

小~中規模オフィスなどで、スマートフォンと連携を行うことができ、オフィス・自宅・外出先でもどこでも利用できるビジネスフォンです。

PBX機能をクラウド上で提供することで、オフィスの電話と連携してスマートフォンを内線化するサービスです。

もっと知りたい!電話関連コラム

ビジネスフォンは、オフィスなどで利用される業務用電話システムです。「主装置」と複数台の「多機能電話機」を接続して業務利用します。導入が初めての場合、自社に適した電話機の選び方がわからないと悩む方が多いでしょう。

本記事では、多機能電話機を選ぶポイントを解説します。「何を重視して電話機を選べばよいのかがわからない」「どんな特徴があるのだろう」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事において、「固定電話」とはNTT東日本の電話サービス「加入電話」「INSネット」「ひかり電話」などを指します。

\今すぐ話して解決/

\フォームでお問い合わせ/

公開日:2023年1月25日

更新日:2025年7月4日

ビジネスフォンとは、オフィスや店舗などで使用される業務用の電話システムを指します。「主装置」と複数の「多機能電話機」を組み合わせて使用するのが特徴です。

主装置は、外線の制御や電話の接続・振り分け、内線機能の管理を担うシステムで、ビジネスフォンの中核となる存在です。ビジネスフォンは複数人での同時通話が可能で、主装置のタイプによって接続できる多機能電話機の数が決まります。

業務用として優れている点は、1つの電話番号を複数の端末で共有できる点や、保留・転送機能をはじめとする多様な機能が備わっていることです。これにより、家庭用電話機にはない利便性を発揮し、業務効率化に貢献します。

主装置とは、多機能電話機とコードで接続して使用する交換機を指します。主装置を利用することにより、1つの回線を複数の多機能電話機で共有し、着信できるのが大きな特徴です。

また、主装置の内部には「ユニット」と呼ばれる基板が組み込まれています。たとえば、外部との発着信を管理する「外線ユニット」や、オフィス内での内線接続を制御する「内線ユニット」などがあります。

さらに、オプションとして、インターホンや構内放送を利用可能にするユニットのほか、受付電話機やドアフォン、コードレス電話機といった多機能電話機以外の端末を接続するためのユニットも提供されています。ユニットの活用で、用途に応じた柔軟なシステム構築が可能です。

オフィスなどで使われている多機能電話機は、一般の家庭用電話機とは異なり、ビジネス利用に特化したさまざまな機能が利用可能です。複数のボタンが搭載されており、外線・内線の利用、保留、転送、通話録音、留守番電話、迷惑電話ブロック機能など、業務効率を向上させる機能を備えています。

また、オフィス勤務が中心で電話の応対業務が多い部署では、多機能電話機を活用することで通話の取り次ぎや転送がスムーズに行えるため、業務を効率化できます。

ビジネスフォンの導入にはいくつかのメリットがあります。

まず、ビジネスフォンの大きな特徴である、内線・外線の使い分けです。これによって電話取り次ぎの手間を軽減でき、社内コミュニケーションを円滑に進められます。スピーディーな電話対応は、電話をかけてきた外部の人に対して信頼感を高める要因にもなります。

また、FAXを導入できるのもメリットの一つです。社会的にペーパーレスが進んでいますが、FAXを使用している会社は多くあります。取引先がFAXを使用していた場合でも、スムーズな対応が可能です。

ほかにも、ビジネスフォン導入の際に固定電話の電話番号を取得していると、事務所を構えていると判断されやすく、社会的信用にもつながります。金融機関や取引先にとっては、安心材料の一つになるでしょう。

ビジネスフォンは長年オフィスで利用されてきたため、多くの人が操作に慣れており、直感的に扱えるのもメリットです。外線・内線の切り替えや保留・転送機能などがボタン一つで操作でき、電話応対の業務を効率的に進められるでしょう。

ビジネスフォンの多機能電話機を選ぶとき、以下の3つのポイントに着目しましょう。

この章ではそれぞれの項目について詳しく解説します。

ビジネスフォンの多機能電話機を選ぶ際には、必要な機能を見極めることが重要です。ビジネスフォンの多機能電話機にはさまざまな機能を追加できる機種が多く、機能を増やすほどコストも上がりがちです。

むやみに機能を追加してしまい、実際に業務で使うことがなければ、無駄な出費につながる可能性があるため注意が必要です。会社の規模や利用状況から必要な機能を考慮し、自社のニーズと予算に応じた適切な多機能電話機を選びましょう。

基本的に、ビジネスフォンの導入費用は以下の3つで構成されます。

主装置や電話機端末の価格はメーカーやモデル、導入数・導入方法によって変動するため、予算に合わせて適切な機種や導入方法を選ぶ必要があります。

導入費用を抑えたい場合には、新品での購入だけでなく、リース契約やクラウド電話の導入も検討しましょう。とくにクラウド電話機は、主装置の設置工事などが不要なため、導入費用を安く抑えられることが多いです。

また、新品・中古・リースなど、利用方法によって費用が異なります。以下の表を参考にしながら、自社に最適な選択肢を検討しましょう。

| 新品 |

|

|---|---|

| 中古品 |

|

| リース |

|

多機能電話機を選ぶ際には、導入後の利用環境を見据えることが重要です。現在のニーズだけを考えて導入すると、あとから多機能電話機の増設や契約変更が必要となった場合、余計な手間やコストが発生する可能性があります。

一般的には、スタッフの1/3が同時通話できる環境を整えるのが理想とされています。しかし、将来的に会社の規模拡大を見込む場合には、多機能電話機の追加導入のしやすさも考慮して選びましょう。

さらに詳しい選び方については、以下の資料もあわせてご覧ください。

NTT東日本のおすすめビジネスフォン「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」について、機能や特徴をご紹介します。

「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」では、モバイル内線アダプタを設置することで、専用アプリをインストールしたスマートフォンとの連携が可能になります。スマートフォンでも会社の外線・内線の発着信ができるのが特長です。

多機能電話機は、通常オフィス内で据え置き型の電話機として使用されるイメージがあるかもしれません。しかし、モバイル内線アダプタを活用することにより、外出中やテレワーク中の従業員ともスマートフォンで簡単に連絡を取ることができます。

オフィス勤務がメインで、部分的にリモート対応を希望する企業にとって、便利な機能といえるでしょう。

迷惑電話ブロック機能は、特定の電話番号からの着信を拒否する機能です。「迷惑電話が多くて、業務の手が止まってしまう」「断っても何度もかけてくる」「不要なFAXを受信して、紙やトナーがもったいない」などの悩みがある場合、この機能を活用することで、業務効率化や従業員のストレス軽減が期待できます。

この機能は、約3万件の迷惑電話番号データベースを主装置に登録し、迷惑電話を自動的にブロックします。これにより、悪質な営業や勧誘、不要な広告FAXの受信を軽減できるでしょう。また、警察から提供されたデータや独自収集データにもとづき、データベースは日々更新され、未知の迷惑電話番号も遮断できる点が強みです。

国番号識別ブロック機能は、特定の国番号を含む着信をすべて拒否する機能です。これにより、指定した国からの電話を一括でブロックできます。

トビラシステムズの調査によると、近年、国際電話番号を使った迷惑電話や特殊詐欺が増加傾向です。とくに、架空料金請求詐欺などの特殊詐欺では、2022年9月にはほとんど使用されていなかった国際電話番号が、2023年9月には約20%まで増加しています。

国番号識別ブロック機能を活用すると、特定の国からの詐欺電話を効果的にシャットアウトし、リスクを軽減することに期待できます。その結果、業務に集中しやすくなるでしょう。

なお、共通電話帳に登録されている電話番号は、たとえその国番号が着信拒否リストに含まれていてもブロックされないため、安心してご利用いただけます。

参考:「TOBILA SYSTEMS|国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増、全体の3割超 トビラシステムズ、特殊詐欺に関する独自調査レポートを公開」(https://tobila.com/news/report/p1587/)

音声テキスト化機能は、録音した音声ファイルを自動で文字起こしし、テキストデータとして保存できる機能です。この機能を活用すれば、さまざまな端末から通話内容をテキストで振り返ることができ、「言った・言わない」のトラブル回避や、応対品質やコンプライアンスの向上が期待できます。

音声テキスト化は、専用アプリケーションをパソコンにインストールして利用でき、さらにクラウドストレージに保存した音声ファイルもテキスト化できるため便利です。

また、テキストが表示されるWeb画面では、「発話品質スコア」「話速」「あいづち回数」などを数値化して表示でき、オペレーターの対応品質診断にも役立つでしょう。とくにコールセンターなど、顧客満足度向上が求められる電話業務を行っている部署におすすめの機能です。

ビジネスフォンで使用する業務用の多機能電話機は、ボディカラーが黒色など、色味やデザインの選択肢が限られることも少なくありません。

一方、「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」の多機能電話機のカラーは白と黒から選択でき、さらにLCDパネル(液晶ディスプレイ)の選べるカラーは6色です。

ボタンの用途に応じた記載(示名条)の色も、一部はオプションになりますが、6色から選択可能です。どの色も落ち着いたトーンで、さまざまなオフィスの雰囲気にマッチするでしょう。

また、オフィスに調和しやすい柔らかなカーブを描いたデザインも特長の一つです。ボタンは押しやすく、使いやすさにも配慮されています。

本記事でご紹介した多機能電話機以外に、スマートフォンでも代表電話番号での発着信をしたい場合は、クラウド電話もおすすめです。クラウド電話とは、主装置と同様の役割を持つPBXをクラウド化することで、インターネットを介してビジネスフォンと同等の電話機能を利用するサービスです。

PBX(Private Branch Exchange)は「構内交換機」とも呼ばれ、前述した主装置と同様、外線や内線を制御します。主装置との主な違いは、PBXは大規模な環境での利用に適している点です。

クラウド電話の特徴の一つは、「スマートフォンを利用して、自宅や外出先でもオフィスと同じように電話対応ができる」ことです。オフィスに据え置き型の多機能電話機を設置する必要がなく、個人のスマートフォンをビジネス利用できるため、場所を問わず、会社の固定電話番号で発着信することができ、かつデバイスの費用を抑えて導入することができます。

また、クラウド電話では、従来のビジネスフォンと同様に内線・外線や保留転送などの機能を利用可能です。利用できる機能に大きな差がないため、従来のビジネスフォンからクラウド電話に移行する場合でもスムーズに切り替えられると期待できます。

クラウド電話の導入には、以下のようなメリットがあります。

ここからは、上記3つをそれぞれ詳しく解説していきます。

クラウド電話では、主装置の設置費用や配線費用の低減が期待できます。従来のビジネスフォンでは、現地で機器の設置費用が必要でしたが、クラウド電話では現地の機器設置作業なく導入するケースも多く、その分初期費用を抑えることが可能です。しかし、クラウド電話はビジネスフォンと比較して月額費用が高くなることが多い点には注意が必要です。

さらに、クラウド電話では、スマートフォンやパソコンをビジネスフォンとして活用できます。専用の電話端末を購入せずに利用できるため、端末の設置費用を抑えられるでしょう。

クラウド電話は、インターネット接続が可能な場所であればどこからでも利用可能です。外出先からでも基本的に無料で内線通話が利用できるため、社内連絡にかかる通話料を軽減できます。

また、インターネットの利用環境が整っていれば、テレワーク中の自宅からでも内線通話や保留転送などの機能が利用できます。テレワークを導入している、検討しているという企業には適したツールといえるでしょう。

クラウド電話では、担当者自身での設定変更が可能です。従来のビジネスフォンは、端末の増設など、設定変更を行う際には専門の業者に依頼する必要がありました。

一方で、クラウド電話ではパソコンなどのWeb端末を利用することで簡単に設定変更が可能です。専門的な知識のない人でも対応でき、業務効率化につながるでしょう。

はじめてクラウド電話を利用する企業には「ひかりクラウド電話」がおすすめです。「ひかりクラウド電話」はNTT東日本のクラウド電話サービスで、はじめて利用する方でも安心して利用できるよう、以下のような特長を備えています。

とくに、初期費用の大きな軽減が期待できるため、「なるべくコストを抑えて便利な機能を利用したい」という方は、ぜひ導入を検討してみてください。

NTT東日本の「電話総合ポータル」では、電話に関するさまざまな情報をお届けしています。

「電話機の選び方がわからない」とお悩みの方には、導入ポイントを解説する資料も役立つでしょう。

また、ポータルサイト内ではNTT東日本の電話機器やサービスを一覧で紹介しています。電話にまつわる情報をまとめていますので、自社に適した電話システムのご検討の際にぜひご活用ください。

ビジネスフォンの導入は、社内外でのコミュニケーションをスムーズにし、業務効率化につながるなど、多くのメリットがあります。

ビジネスフォンの多機能電話機を選ぶ際には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

メーカーや機種ごとに機能性・操作性・デザイン性が異なり、機能が充実しているほど多機能電話機の価格は高くなる傾向があります。費用を抑えつつも高機能な選択肢を求めるなら、主装置の設置工事が不要なクラウド電話がおすすめです。会社の規模や利用用途に応じ、自社のニーズと予算に適したビジネスフォンを選びましょう。

NTT東日本の「SmartNetcommunity αZXⅡ typeS,M」では、モバイル内線アダプタを設置することで、専用アプリをインストールしたスマートフォンとの連携が可能になります。スマートフォンでも会社の代表電話番号を使用して、外線・内線の発着信ができる点が特長です。

スマートフォンを活用したビジネスフォンの導入により、コストを抑えながら、柔軟な働き方にも対応できるため、とくにテレワークや外出が多い企業に適切なソリューションといえるでしょう。詳しくは、下記の資料もぜひチェックしてみてください。

<資料の主な内容>

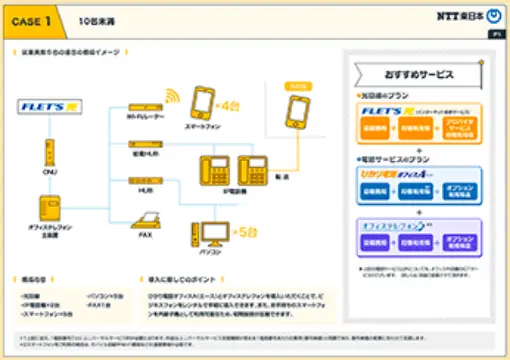

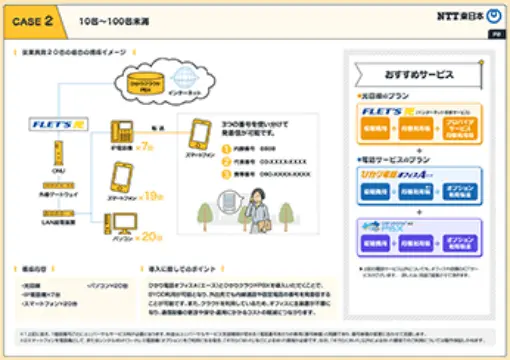

・従業員規模別導入プラン

(構成内容、導入ポイント、おすすめサービス)