2022年02月07日

電⼦帳簿保存法

- 電⼦データ

- 帳簿書類

- DX化

電⼦帳簿保存法の改正について

~改正のポイントと対策のご紹介~

- ポイントこのページを読み終えるまで:約3分

- 電⼦帳簿保存法(電帳法)が令和4年1⽉1⽇に⼤きく法改正

- 電⼦データで受領した書類及び電⼦取引したものは事業者責任で電⼦保存することが義務付けられる

- DX化に順応していける企業体質、⽂化を作っていく営みが今後は⼤切

電⼦帳簿保存法(電帳法)とは

まず初めに、皆様は電子帳簿保存法(電帳法)についてご存じでしょうか?

電子帳簿保存帳法とは、各税法において、原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律で、Windows98が発売された平成10年7月に施行されました。

これまで事業者の利便性を考慮し数回の改正はあったものの、認知度は高くなく紙文化が根付いていた日本では認知度の低い法律でした。

しかし昨今の会計システム等の普及により、紙とデータ混在での徴税業務負担が大きくなってきたことから、令和4年1⽉1⽇に大きく法改正されることとなりました。

では次に電⼦帳簿保存法がどのように改正されていくのかを⾒てみましょう。

電帳法改正のポイント

(1) 会計ソフト等で作成した電子帳簿やスキャナー保存した書類を電子保存する場合の税務署長の事前承認制度廃止

(2) 紙で受領した請求書、領収書等の書類をスキャナー保存した場合の原本保存義務の緩和

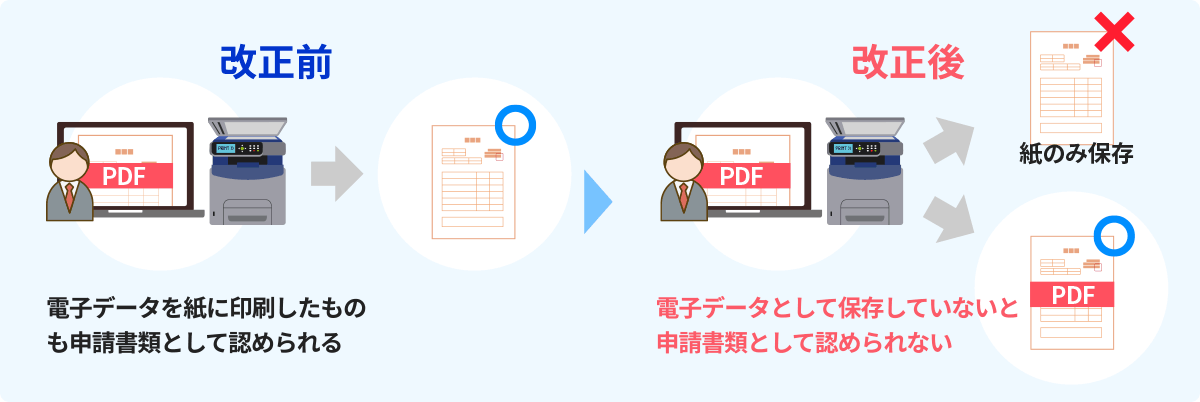

(3) 電子データで受領した請求書、領収書等の電子データについて、出力書面等の保存をもってその電子データの保存に代えることができる措置の廃止

最も注目するべきなのは、(3)の電子データで受領した請求書、領収書等の電子データを、出力書面等の保存をもってその電子データの保存に代えることができる措置の廃止ではないでしょうか。

今まではパソコンや複合機で受け取ったデータを紙に印刷し原本としてファイリングすることでよしとされてきました。しかし、法改正後は、電子データで受領した書類及び電子取引したものは事業者責任で電子保存することが義務付けられるので、「今まで通り全て印刷して保存しておけば安心」ではなくなるのです。

法改正に向けた準備

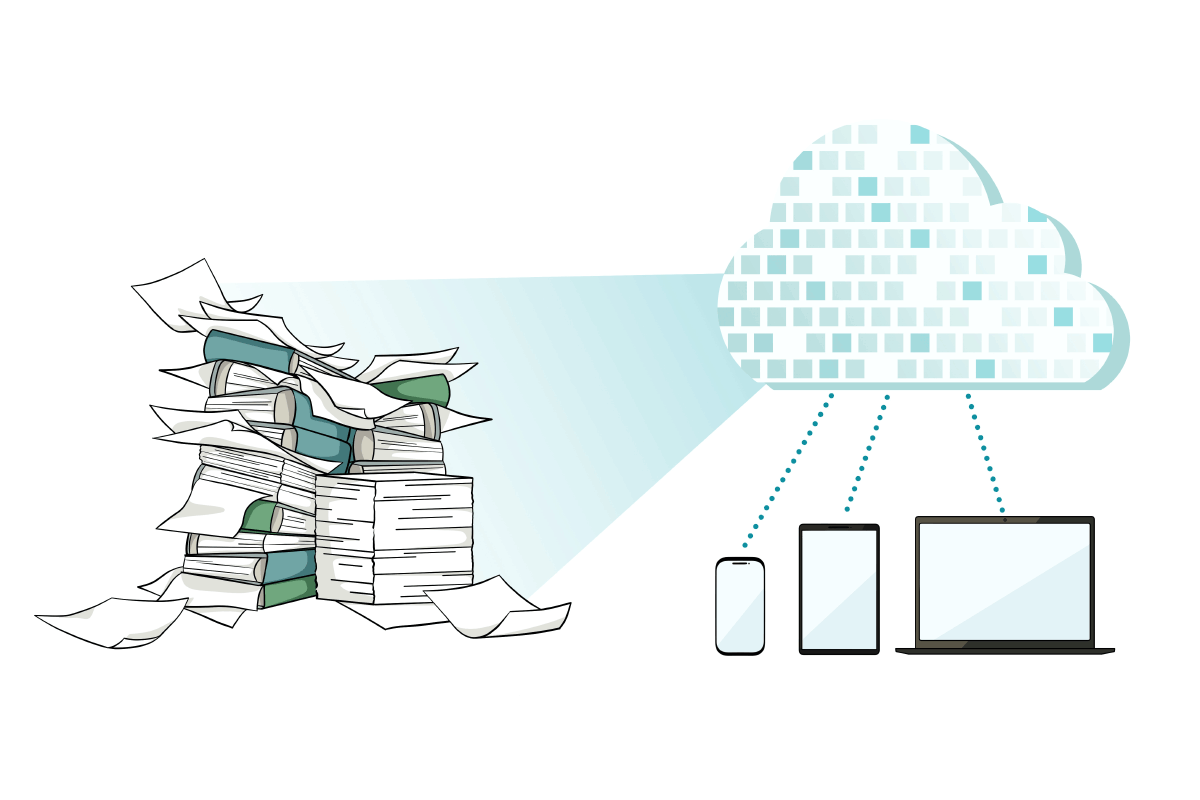

先述のように、今回の法改正によって事業者責任で電子データの保存義務が発生します。その際、「改ざんされないような措置を講ずる」「検索しやすいように保存する」などセキュリティの強化や電子データの保存先(サーバ)の整備も必要になってきます。

電帳法改正に対応した中小企業の導入事例を見ますと、電子保存場所となるサーバに加え、セキュリティ対策として「UTM(統合脅威管理)+セキュリティスイッチングハブ+セキュリティサーバ」も重要視しているようです。

一方で、事業者の中にはIT担当者を置いておらず、電子データ保存と言われても不安な方が多いのも事実です。ぜひ今回の法改正をきっかけに、「電子データを活用したら業務が楽になるかもしれない」という気持ちで、経理業務や社内の通信機器のセキュリティ対応状況を見直してみてはいかがでしょうか。

まとめ

「うちには関係ない」「紙しか使わない」と思わず、前向きにDX化に順応していける企業体質、文化を作っていく営みが今後は大切になってくるのではないでしょうか。このコラムが、皆様の業務効率化の一助になりましたら幸いです。