2021年07月26日

蓄電池システム

- BCP対策

- 災害

- 予備電源

- 電気代の削減

蓄電池システムの活用について

- ポイントこのページを読み終えるまで:約3分

- 蓄電池システムは、災害等の停電時に電気・電子機器の電源として用いられる。

- 災害時のみならず、通常時は電力のピークシフトに用いることができる。

- 寿命や安全性など蓄電池システムを選ぶポイントがあります。

- BCP対策は本当に充分ですか?

蓄電池システムとは?

蓄電池システムとは、電気を貯めて繰り返し使える、電池を内蔵した電源のことです。

実は電池は、私たちが知っている製品でよく利用されています。身近なところではノートパソコンやスマートフォンなどが該当します。

他にも、自動車や鉄道など大小問わずさまざまなものに蓄電池が使われています。

蓄電システムは、電池を内蔵しコンセントと同じように様々な電気・電子機器をつなげて使えるものであり、最近主流の製品は、「リチウムイオン電池」を内蔵しております。 蓄電池システムは電気を貯めることができ、繰り返し利用できる仕組みから、大きな注目を集めています。

蓄電池システムの利用メリット

(1) 災害などによる停電時の予備電源として

近年、予期せぬ災害が日本各地で発生したことにより、大きな被害をもたらしました。

たとえば、地震や台風により停電を経験したことがある人も多いのではないでしょうか。

タイミングが悪く夜に電気が止まると何も見えなくなり、パニックになってしまうことも予想されます。

蓄電池システムを用意しておけば、予備電源として利用できるため、いつ何が起こっても安心できるというメリットがあります。

災害は誰もが予測できませんし忘れたころにやってくるため、事前に準備しておくことをおすすめします。

(2) 電気代の削減や社会貢献に

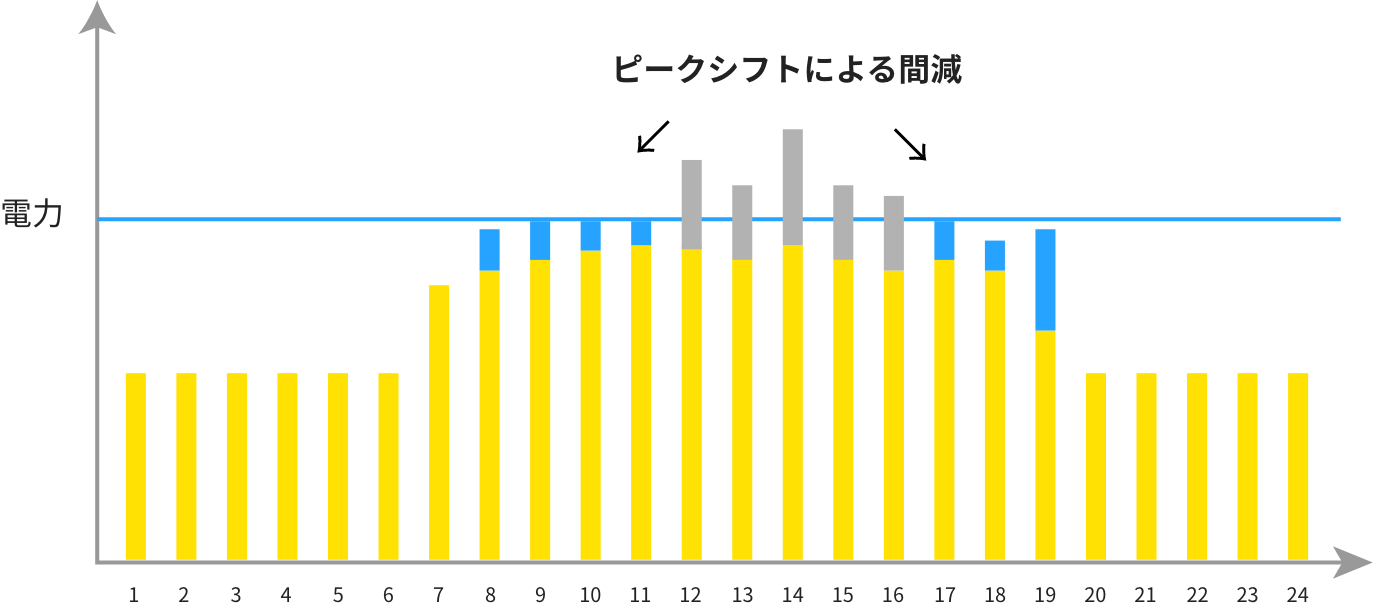

蓄電池システムは、電気を貯めて繰り返し使えることから「ピークシフト」「ピークカット」や「夜間電力の活用」を上手に行うことで、電気代を削減※できる可能性があります。

夜間電力で蓄電池システムに電気を貯めておき、電力使用量がピークとなる時間帯に蓄電池システムの電気を使うことで、ピーク時間帯以外の安い電力で、ピーク時間帯の電力消費をまかなうことができます。

また、「ピークシフト」と「ピークカット」は、夏場や冬場の電力不足解消(特定の時間帯に電力消費が集中するのを防ぐ)という社会的な課題にも貢献できます。

※電力会社との電力契約内容によります。

蓄電池システムの利用デメリット

(1) 費用が高い

蓄電池システムのメーカーや大きさによっても異なりますが、本体の価格だけで100万円を超えることも少なくありません。

ただし、一定の条件に達することで補助金が受けられるようになります。

補助金に関する詳細については各自治体によって異なるため、問い合わせをしてみましょう。

(2) 設置スペースが必要

持ち運びのできるポータブル蓄電池システムであれば、比較的小さいため置き場所に困ることはほとんどありません。しかし、設置型の蓄電池システムはかなり大きくて重たいため設置する場所が必要になってきます。

当然、設置する場所が確保できない場合は蓄電池を置くことができません。

(3) 機械だからいつかは壊れる

蓄電池システムは高価な機械ではありますが、だからといって永久に使い続けられるわけではありません。機械だからこそ、いつかは壊れたり寿命がやってきたりします。

蓄電池システムも例外ではありません。

蓄電池システムを選ぶ際のポイント

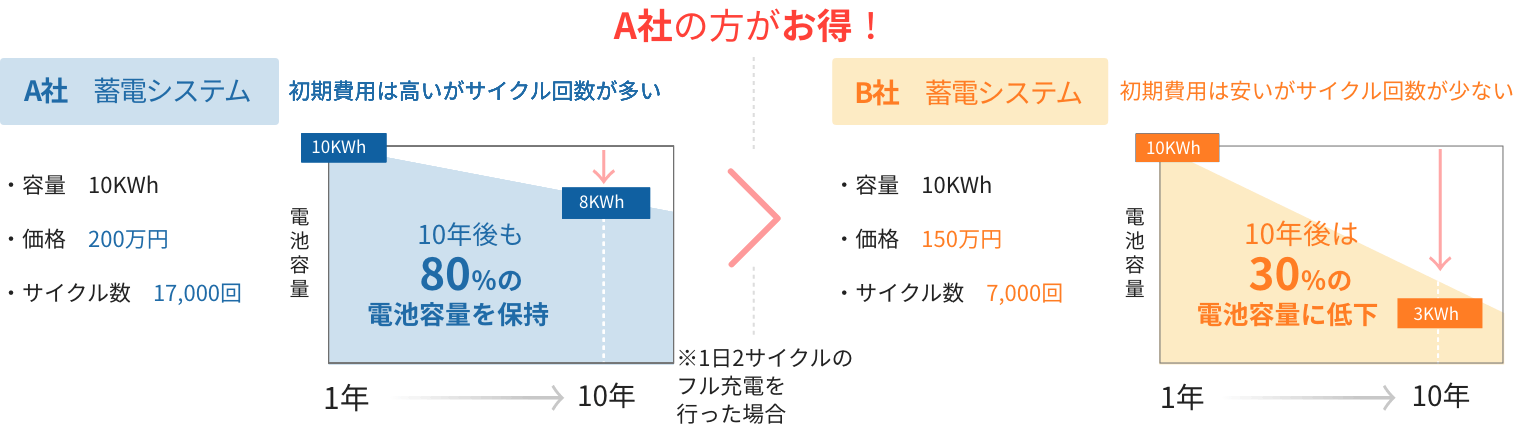

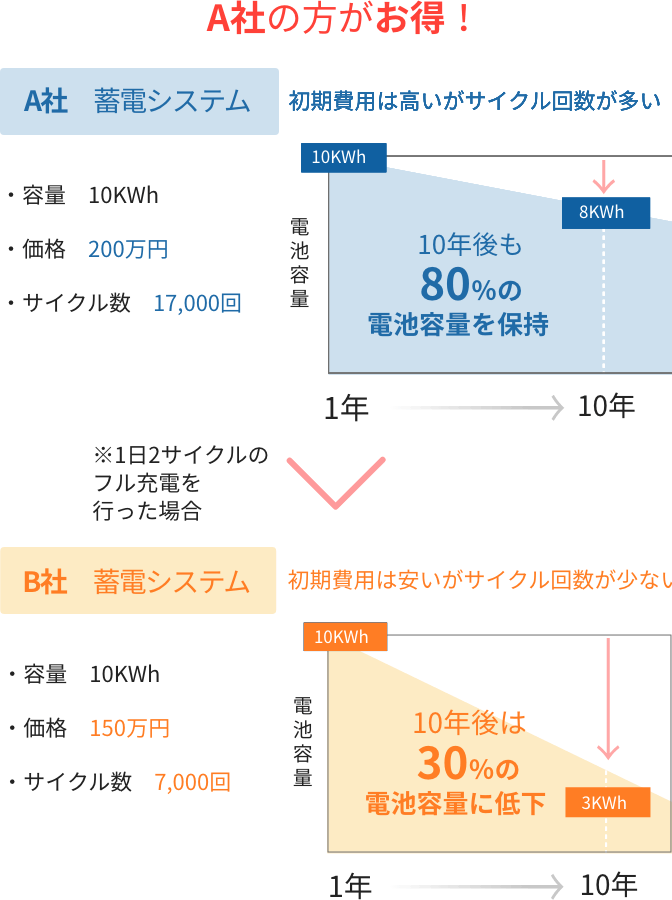

(1) ライフサイクルコスト

同じ初期電池容量でもサイクル数の違いによって、10年後の電池容量は大きく異なります。ライフサイクルコストは、蓄電システムの場合、購入から廃棄に至るまでの「総費用(生涯費用)」を示すものです。

初期費用(イニシャルコスト)に目が行きがちですが、蓄電池には寿命があるため「寿命(サイクル数・電池容量)」を考慮したライフサイクルコストで検討することが重要です。

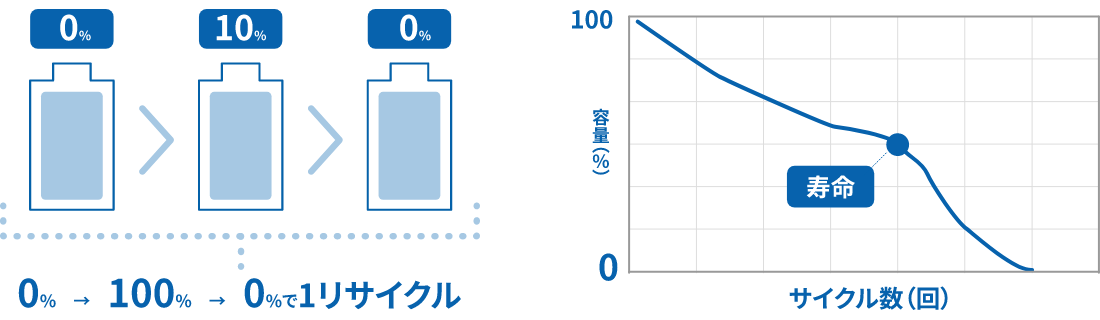

サイクル数は、充電と放電を1セットとして、何回充放電を繰り返すことができるかという回数です。 蓄電池の寿命の目安は、サイクル数または年数で表されます。

最大サイクル回数(寿命)に達すると、蓄電池の容量・性能が大きく低下し、十分なバックアップ時間を確保できなくなる場合があります。

高品質で長寿命の蓄電システムを選ぶことで、ライフサイクルコストを低減するとともに、長く安心して使用することができます。

(2) 安全性

蓄電システムは、携帯電話用電池の何百倍ものエネルギーを蓄えるため、扱い方を誤ると火災等の重大な事故につながるリスクがあります。

一般的に蓄電システムは、電池管理装置(BMU)によるシステム制御によって電圧や温度を監視・制御し、安全性を担保しています。しかし、地震や火災等の災害による二次被害や予期せぬ事故等により蓄電システムや電池管理装置に異常が発生すると、発煙・発火につながる可能性があるため、安全性の高い電池セルを搭載した製品を選ぶことをおすすめします。

(3) 温度特性

使用可能温度範囲が広い製品は、多様な使用環境に対応可能です。

-20℃~+60℃までの幅広い温度範囲に対応 蓄電システムは、温度・湿度といった周囲環境の影響を受けやすい製品です。各メーカーが推奨する使用可能温度範囲外の温度では十分な性能を発揮することができません。設置環境によっては保証対象外や設置不可となるケースもあるため検討する際には注意が必要です。

蓄電池システムの利用シーン

蓄電池システムがどのように使われるのか事例を紹介します。

- 事例1

- オフィスのパソコンやネットワーク機器、スマホ充電

停電が発生した際に、お取引先や社内の連絡手段を確保することで、最低限の業務継続を行うことができます。普段は、ピークシフトに利用し、社会貢献。

- 事例2

- 学校や公共施設などの「指定避難所」の電源確保

台風などの水害時、震災などの非常時に、避難場所となる施設の非常用電源として利用することができます。

- 事例3

- 博物館や美術館での災害時の連絡手段の確保に

博物館や美術館では、貴重な文化財や資料を守るという観点から防災・セキュリティー対策は十分に取られていますが、勤務する方による外部との連絡手段の確保などは十分でないためネットワーク機器や通信機器(スマホ等)の電源に用いられます。

まとめ

蓄電池システムを利用する事によって、電気を有効活用できるというのはもちろん、災害時にも力を発揮できます。まさに、備えあれば憂いなしです。

電気をお得に、そして万が一の災害時に蓄電池システムがあれば安心です。

この機会に一度設備の見直しを考えてみてはいかがでしょうか。