2021年03月08日

UPS

- 無停電電源装置

- 業務継続

- BCP

停電しても業務を止めない!

最適なUPSの選び方紹介

- ポイントこのページを読み終えるまで:約3分

- UPSは停電等が発生した際に、業務への影響を最小限にするための重要な機器

- オフィスビル等でのサーバやPCのバックアップで使用

- コールセンター等での電話機のバックアップで使用

- 接続する機器の容量や、停電時のバックアップ時間等によって用途に適したUPSを選定

UPSの必要性

現代社会における企業の業務は、電子機器で構成された情報システムに支えられており、それらを動かすには電気が必要です。

電力会社から供給される商用電源は、停電や電圧変動などの電源トラブルが発生することがあります。そのため対策を施さないと重要な機器が停止または故障し、業務に支障をきたす恐れもあります。つまり、電源トラブルが起きた際でも業務を止めることなく継続するためには、重要な機器への安定した電源供給が必要不可欠なのです。

こうした電源トラブルから機器を守るために活躍するのが、無停電電源装置以下、「UPS」です。万が一停電等の電源トラブルが発生した場合でも、UPSに接続した機器へは安定した電源供給が可能であることから、電源の保険としてデータセンタをはじめオフィス、自治体、工場など様々なシーンで利用されています。

特に近年では大規模な地震や台風をはじめとする災害が頻発しており、業務継続に関わる情報システムの停電対策はより一層重要視されています。

UPSの利用シーン

UPSはバッテリを用いた装置で、商用電源とバックアップ対象機器の間に接続します。通常時は接続機器に給電しながら、バッテリに電気を蓄えます。そして停電等の電源トラブルが発生した際には、バッテリに蓄えられた電気が接続機器に給電され、途切れることなく電源を一定時間バックアップできます。

では実際UPSはどのように使われているのでしょうか。一般的な例を2つご紹介します。

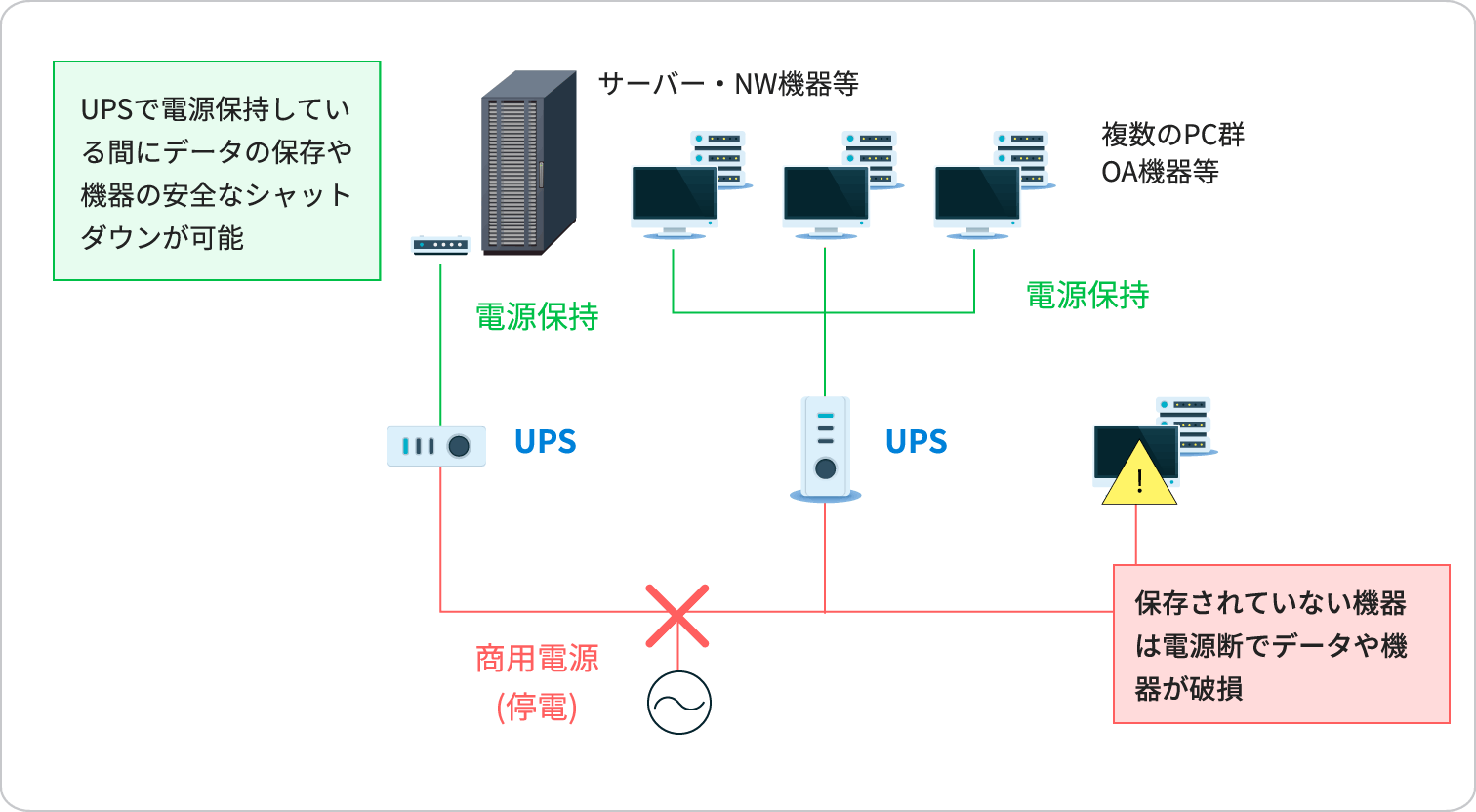

使用例1:オフィスビル等でのサーバやPCのバックアップ

停電が発生すると、オフィスビルの社内ネットワークを構成する通信用サーバやPC等の情報システムがダウンし、重要な社内システムが使えなくなってしまうことがあります。その後の復旧に時間がかかり業務活動がマヒしてしまった、という事例をよく耳にします。

この場合、図1のようにPCやサーバにUPSを導入することで、停電時でも接続されたサーバ等にUPSから一定時間電源がバックアップされます。そのため、社内システム停止を回避することが可能です。

特に最近ではリモートワークも多くなり便利になった反面、社内の情報システム停止、管理者不在等による立ち上げ遅延による業務停止の長時間化など、被害リスクは増大しているため、UPS導入の重要性は増しています。

また、バッテリを介した給電には限りがあります。停電が長引きバックアップ可能な時間を超える場合には、安全にPCやサーバ機器をシャットダウンさせることで、データ破損や機器故障を防ぐなどの対策も可能です。

図1:使用例オフィスビル等でのサーバやPCへの接続

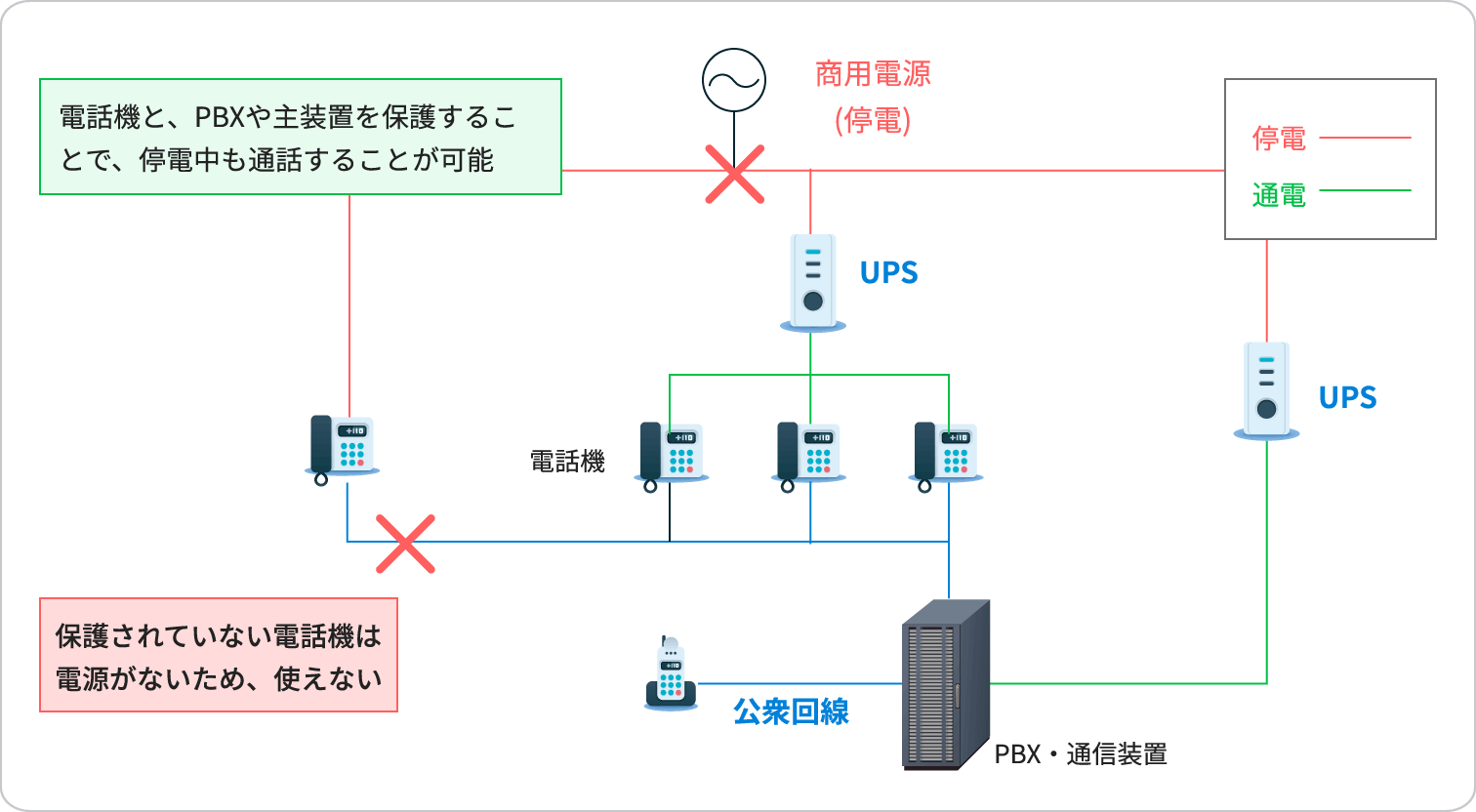

使用例2:コールセンター等での電話機のバックアップ

ひかり電話を構成する主装置、電話機、ONUなどの通信機器は、電気の給電が停止すると通信不能となります。停電が長時間の場合、その間は情報連絡ができない状態となってしまいます。特にコールセンターなどのユーザーから問い合わせを受ける業務では、企業の信頼低下につながりかねません。

停電が発生した際にも電話がつながる環境を作るためには、図2のように電話機(主装置含む)等の通信機器にUPSを接続することで、万一の停電でも社内外との通信を継続できます。 近年では、大規模な災害が発生した際の初動として、社員・家族の安否確認や被災状況の確認など、非常時の通信継続が求められますが、対策がされていない状態が散見されています。

図2:使用例コールセンター等での電話機への接続

UPSを選ぶポイント

UPSにも様々な機種があります。今回はその中でも、UPSを選ぶ時に考慮するポイントをご紹介します。

業務継続に関わる設備は業界や企業によっても異なるため、電源給電が止まっては困る装置・システムの運用方法に合った停電対策を行うことが非常に重要です。

選定方法

接続する機器の容量や、停電時のバックアップ時間等によって、用途に適したUPSを選定する必要があります。

まず容量については、電源トラブルがあった際にバックアップしたい機器を決めます。必要な電力(単位は“W”や“VA”)は、機器に貼ってあるラベルや仕様書などで確認できます。必要な電力の合計値を出すことで、選択するUPSの容量が決まります。一般的には、接続機器の合計使用電力に対してUPS容量は6~7割程度での運用が一般的です。

次に、接続する機器をバックアップする時間ですが、どれだけの停電を想定し対策するかで決めます。例えば、発生しやすい数分間の停電(瞬停)だけ防げれば良い場合もあれば、数時間の停電でもバックアップを続けたい要望もあります。UPSから接続機器へのバックアップ時間は、主に搭載するバッテリの増設により調整可能ですので、最適なものを選定しましょう。ただし、バッテリを増やすと単純にコストが上がることと、設置するUPSのサイズも大きくなることには注意が必要です。

運用コスト削減

UPSは経年等により劣化していくため、導入後はバッテリ交換や本体寿命による更改など、適正なメンテナンスが必要です。実際、UPSを導入した企業でもメンテナンスが行われていない場合、停電時に想定通り機能してくれなかった事象が発生しています。これでは電源の保険としての役目を果たしていません。

ただし、管理するUPSの台数が多くメンテナンスが頻繁に必要になると、管理者は交換手配、システム停止調整など過大な手間が発生します。

特にバッテリは熱に弱く、温度が高い環境25℃以上などでは劣化が進むため、バッテリ交換の回数が多くなりコスト増につながります。

その解決策としておすすめしたいのは、長寿命バッテリが搭載されたUPSです。通常のUPSに搭載されているバッテリよりも交換回数が少なくて済むため、導入コストは多少上がるものの、メンテナンス費や管理者の手間を最小限に抑えることで、長期的に見るとコスト削減ができます。

最後に、UPSは停電等が発生した際に、業務への影響を最小限にするための重要な機器です。日々の業務に安心して取り組めるよう、利用環境に適した機種を選択しましょう。