2021年01月30日

オンライン研修

- Web会議システム

- 新入社員研修

- コスト削減

調査から読み解くウィズコロナ時代の研修

拡大する「オンライン研修」を中小企業が取り入れるコツ

- ポイントこのページを読み終えるまで:約3分

- オンライン研修を約半数が導入済み

- 従業員500人未満の企業では導入が半数に届かない

- 新入社員や若手社員向けなどオンラインへのハードルが低い層から始める

新型コロナウイルスの影響を受けて、新入社員研修などをオンラインで行った企業も少なくないようです。集合研修ができずに「やむを得ず」実施したところ、そのメリットを実感してオンライン研修を全社に拡大した例もあります。

研修の支援サービスなどを提供する株式会社ビジネスコンサルタントが実施した調査結果に触れながら、オンライン研修の現状と中小企業で活用する上での注意点を読み解きます。

苦肉の策がベストチョイスに

新型コロナウイルスの影響が拡大した2020年春から、テレワーク関連のニュースが急増しました。テレワークほど目立ちませんが、小規模事業所も含めて多くの企業に着実に浸透しつつあるのがオンライン研修です。

オンライン研修自体は数年前からありましたが、コロナの影響で一気に採用企業が増えました。「この4~5月のオンライン研修の売り上げは、昨年同期の倍以上になりました」と株式会社ビジネスコンサルタントの齋藤幸広氏は話します。

新型コロナ拡大の時期が年度初めに重なったこともあり、新入社員研修をオンラインで実施した企業は少なくありません。ホテルなどを使った集合研修ができなくなったので、いわば苦肉の策としてオンライン研修を採用したのです。

オンライン研修は、教材を自分で学習するeラーニングと違い、PCやスマホのWeb会議システムを使用してオンライン上で複数人が受講するものです。「当社では、参加者をグループ分けできるブレイクアウトルーム機能を備えるWeb会議システムを使用しています」と齋藤氏は言います。

最大の魅力はコストメリット

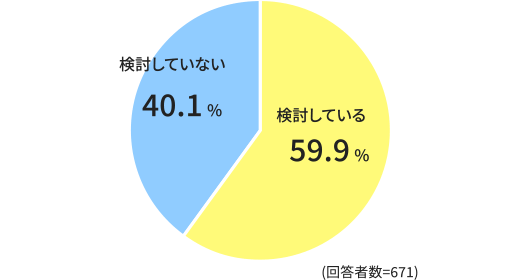

同社が2020年5月に実施したオンライン研修に関するアンケートでは、全国の774人(698組織)が回答を寄せました。調査結果を見ると、既に半数が導入しています。また、オンライン研修の今後の導入に向けた検討状況を尋ねたところ、「検討している(または拡大する)」が6割に上りました。

オンライン研修の今後の導入に向けた検討状況

「オンライン研修」に関するアンケート(株式会社ビジネスコンサルタント 2020年5月)をもとにグラフを作成

興味深いのは実施してみての感想です。「やむを得ずオンライン研修を導入したところ、受講者に好評だったということで、『来年もオンラインで行いたい』という企業も多く見受けられます」(同社コンサルタントの仲井雅弥氏)。

オンライン研修は実施企業側にも大きなメリットがあります。一つはコストや時間の削減。これまでのリアルな研修では必要だった会場費や宿泊費、移動のための時間がなくなります。浮いたコストをデジタル環境の整備に回したいといった声もあるそうです。それだけではありません。「1人当たりの教育コストが下がれば、従来よりも多くの社員に対して、適切なタイミングで研修する機会を増やせ、社員全体のパワーアップにつながります」(同社の油布(ゆふ)茂氏)。

こうしてみると、オンライン研修は有効なツールに見えます。しかし、同社のもう一つのデータからは、そのチャンスを逃している企業があることが分かりました。それは中小企業です。中小企業の状況を見ながら、今後どう活用していけばよいのかについて考えていきましょう。

中小企業の利用が遅れている

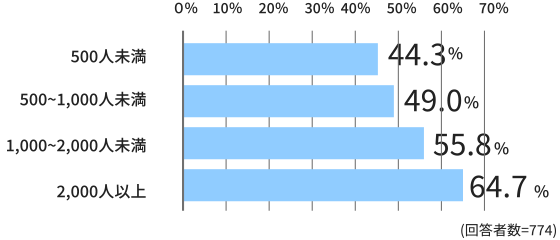

企業の従業員数別に分析すると、企業規模が小さくなるほどオンライン研修の導入率が下がることが分かりました。従業員500人未満の中小企業では、導入率は半数(50%)に届きません。2000人以上の大企業に比べて20ポイント以上、下回ります。

従業員規模別のオンライン研修導入率

「オンライン研修」に関するアンケート(株式会社ビジネスコンサルタント 2020年5月)をもとにグラフを作成

「中小企業の場合、『メリットが分からない』『どういう研修をオンラインでやればいいのか分からない』という食わず嫌いなケースが少なくないようです」と仲井氏は分析しています。せっかくの魅力を見逃している、気づかずに損をしているわけです。

中小企業におけるオンライン研修導入のポイント

では、中小企業がオンライン研修をうまく活用するためにはどのようなポイントに注意すべきでしょうか。仲井氏は「オンライン研修を誰に、どういう内容で、何のために実施したいのか。まず、この点を明確にする必要があります」と指摘します。

まずは研修の目的をはっきりさせることが大切

対象者層の選び方は重要なポイントです。例えば、デジタルに慣れていない層向けに実施すると、「やりにくい」という評判が立ちやすく、そうした声が大きくなると、その後が続かなくなってしまいます。

「初めて実施する企業なら、まずはハードルの低いところから導入してはどうでしょうか。新入社員研修とか、あるいは若手社員向け研修などです。デジタルネイティブの世代なら、オンライン研修を受け入れやすいと思います」と仲井氏は話します。

「オンラインでは十分な研修にならない」。そうした見方をする人もいるでしょう。しかし実は、一見オンラインではできないような研修に役立ったり、あるいはデジタルを使うことで進んだりする研修もあります。ベテランの技能伝承のための研修です。

若い世代に技術や技能をいかに伝えるか、多くの中小企業が悩みを抱えています。場所や時間にとらわれずに研修ができれば、それに越したことはありません。コロナ禍で対面の機会が少なくなる中で、オンライン研修はベテランが若手に技能を教える場にもなります。

一方で、オンラインで簡単に説明しようと思えばできるけれど、リアルの研修が欠かせないものもあります。例えば、理念やビジョンを共有するための研修。チームの絆づくり、チームビルディングも同じように対面が効果的です。

多くの人が交わる中でのディスカッションや気づきなど、リアルならではの良さがあります。こうした研修では、オンラインだけに走らないようにするのが望ましいでしょう。

また、中小企業のオンライン研修では、トップの理解も重要なポイントです。

同社が支援した企業の例ですが、若手に対するオンライン研修をしていたところ、研修中のWEB会議システムの画面を社長がのぞいてみて感心したそうです。社長は「これはすごい」と声を上げ、離れていても研修ができることに驚きました。これを転機として、オンライン研修は一気に社内に広がったと言います。

中小企業がオンライン研修を導入するポイント

- ITに慣れていない層から取り組むと、ネガティブな声が広がるケースも。若手から始める

- リアルとオンラインの使い分けをよく検討する

- トップの理解を得られれば一気に活用を広げられる

新型コロナウイルスの拡大は多くの企業にダメージを与えました。しかし、災いを転じて福となす。そんなことが数多くあります。オンライン研修もその一つ。「オンラインできちんとした教育や研修なんかできない」。そんな思い込みを持たずに挑戦できる、それが中小企業の強みです。