2020年11月30日

BCP(事業継続計画)

- 災害対策

- 事業継続

- クラウド

自然災害に遭う前に対策を! 「パソコンではなくデータを守る」という考え方

- ポイントこのページを読み終えるまで:約3分

- 自然災害に遭う前に対策を!

- モバイル端末の支給

- 規則の変更や労務管理の調整

自然災害は突然襲いかかります。被災してしまうと、生活だけでなくビジネスの基盤までが大きなダメージを受けます。万が一のときに速やかに業務を復旧するために、業務に不可欠なデータ類を常に安全に保っておく対策が必要です。被災時にも事業継続できる新しいICT環境の構築について見ていきましょう。

相次ぐ自然災害 中小企業の被害も激甚

自然災害による被害は他人事ではありません。2019年には台風だけでも、沖縄・先島諸島を通過した台風9号、広島県に上陸した台風10号、千葉県を中心に暴風による被害があった台風15号、東日本で100人近い犠牲者を出した台風19号などと、相次ぐ災害により社会生活が脅かされました。

特に台風19号の被害は凄まじく。普段は「自分たちは大丈夫」と思いがちですが、報道される映像を目の当たりにして、他人事とは思えなかった人も多いでしょう。

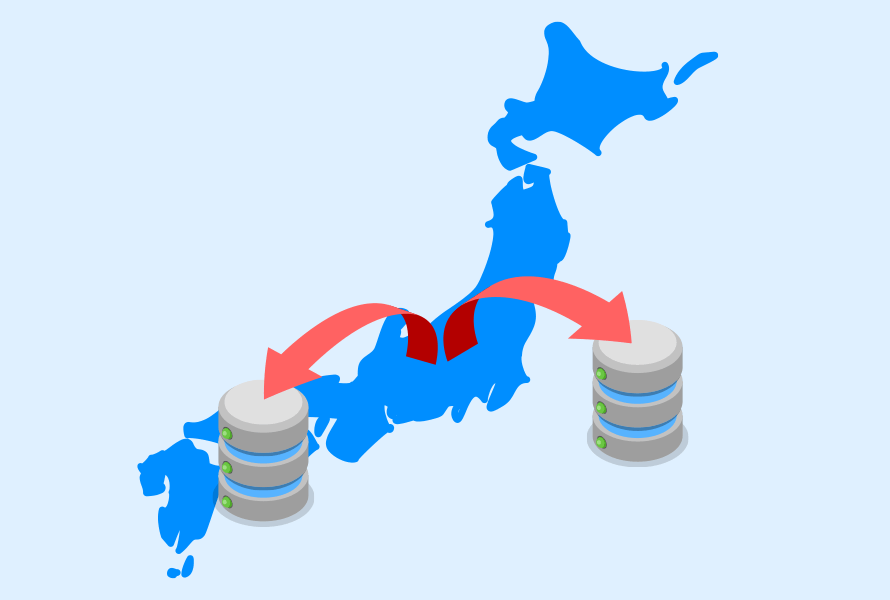

自然災害に備えて、BCP(事業継続計画)対策を立てる考え方が広まってきています。大企業で先行していますが、例えば、データを東日本と西日本のデータセンターに分散して保管するような対策がその一つです。東西のデータセンターにデータを分散させることで、自然災害に遭ったときでも事業を継続できるようにします。

図:BCP 対策としてデータセンターを東日本と西日本に分散する企業もある

一方で、BCPの策定状況は、大企業は30.8%、中小企業は13.6%と中小企業は大企業ほどBCP 対策が進んでいません(TDB 景気動向調査2020 年5 月調査)。

「何か対策をしなければ」という意識は少なからずあっても、コストや労力を考えるとなかなか着手できない――というのが実情でしょう。果たして、そんな中小企業によい解決策はあるのでしょうか。

災害時にパソコンは守れない、「データだけ守る」という考え方を

皆さまの企業にとって大事なデータはどこにあるでしょうか。顧客データや商品の受発注データのほか、経理や人事データなどです。サーバに加えて社員が日頃使っているパソコンにも重要データが保管されているケースが多いでしょう。ただ、ひとたび災害が起これば、パソコンを守れるとは限りません。DVD/CD やUSB にデータをコピーしていても、助かるとは限りません。

この「パソコン内にデータを保存している」というごく見慣れた光景こそが、災害時に事業継続を困難にする大きな要因です。ではどうすればよいのでしょうか。「パソコン内にデータを置かず、パソコンが壊れてもデータだけは守る」が答えです。

中小企業庁でも、緊急時の事業継続のための対策の一つとして重要なデータのバックアップを推奨しています。

そのためのツールの一つが、近年、普及が進んでいる「オンラインストレージ」です。会社で共有するデータ(ファイル等)を、インターネットのクラウド上に置くサービスです。仮にオフィスや事業所のパソコンが水没して動かなくなってしまっても、データをクラウド上に保存しておけば企業にとって大事なデータを水害などの被害から守ることができます。

図:オンラインストレージもBCP対策として有効

自然災害はいつ私たちに襲いかかるか見当も付きません。2019年の災害を振り返るだけでも、「自分たちだけは大丈夫」という過信がいかに危険であるかは感じられるでしょう。パソコン・サーバのリプレースを検討している企業だけでなく、「まだ使えるから」と古いパソコン・サーバを使い続けている企業も、今こそBCP対策に乗り出してはいかがでしょうか?